たろうくんママ

たろうくんママ「すらら」に入会することにしたわ!何から始めればよいかしら?

すららコーチがいろいろアドバイスをくれたり、希望に合わせて目標設定などのサポートをしてくれるよ!

それまでは「すらら」を実際に使ってみながら慣れていこう!

「すらら」に入会した皆さんこんにちは。実際に「すらら」を始めてみたものの何から始めれば良いか分からずに困ってしまっている方もいるのではないでしょうか?

「すらら」は一般的な通信教材と違って「何から始めるかがお子さんによって異なる」ため、いざログインしたものの「何をすればいいの?」と困ってしまうケースも多いです。

私は現役のすららコーチとして、これまで350人以上の方をサポートしてきましたが、始め方でつまずく方もたくさん見てきました。

そこで今回は「すららを始めたばかりの人がまずはやること」をテーマに記事を作成しました。

これまで多くのお父さんお母さんをサポートしてきた経験を元に、始めたばかりの人がつまずきやすいポイントなどを解説します。

- すららの使い方がよく分からない

- 始めてみたけど上手く進められない

- とりあえず上から順番にやればいい?

この記事を読めば、まずはすららでの学習を正しくスタートすることができます。

すららコーチのサポートもあるので焦る必要はないですが、コーチのサポートが始まるまでの間、この記事を見ながらまずはお子さんと一緒にすららを始めてみてはいかがでしょうか?

「すららの始め方は大丈夫だけど、〇年生の内容や教科書に合わせて進めるためにはどうすればいい?」という方は、コーチに相談するか、以下の記事を参考にしてみてくださいね。

まずは「すらら」と一般的な通信教材の違いから解説していくよ!

\ すららをこれから始める方はこちら /

/ 今なら入会キャンペーン中! \

一般的な通信教材との違い

通信教材は主に「学年式」と「無学年式」と呼ばれる2種類に分類されます。

「学年式」とはチャレンジや進研ゼミのように「5年生の4月はここをやってね」というようにやるべき内容が決まっていて、指示された内容を進めていくことで学習を進めることができます。

進める内容が決まっているため取り組みやすいというメリットがある反面、「もっと遡って復習したい」といった個別のニーズに合わせづらいというデメリットもあります。

一方で、すららのような「無学年式」の教材は、学習状況に合わせて自由に進めることができるので、中学生が小学生の復習をすることも、得意な科目はどんどん先取りで学ぶこともできます。

ただし、自由度が高い反面、どこから始めればよいか分かりにくいというデメリットがあるので注意が必要です。

すららコーチが学習設計のサポートを希望するかどうか聞いてくれるので、不安な人はすららコーチに目標設計を依頼しましょう。

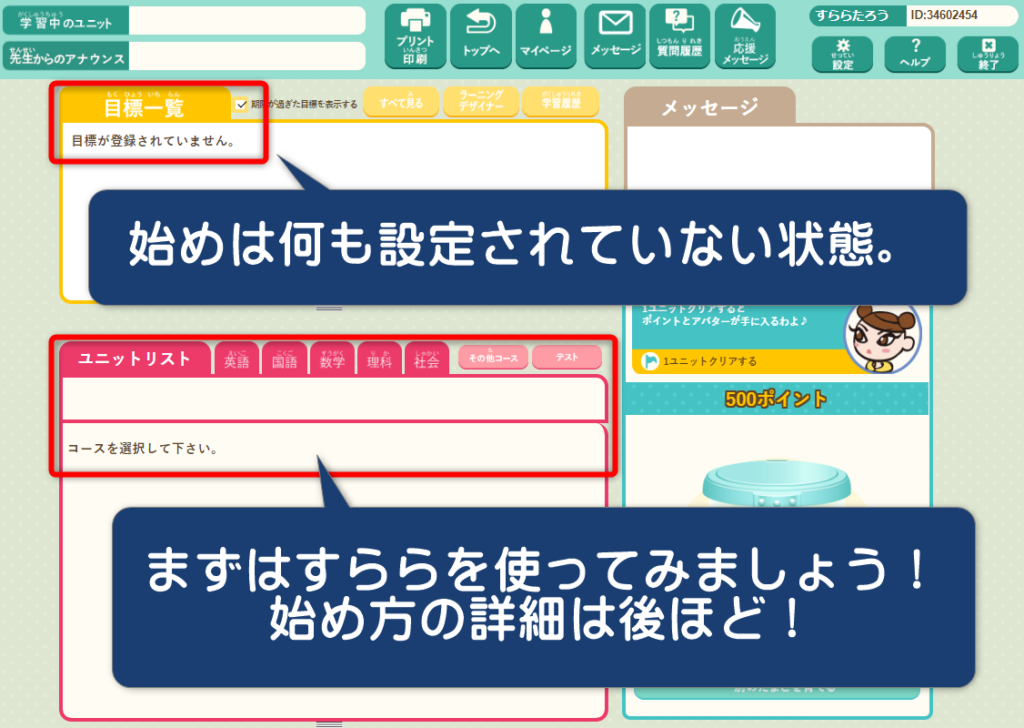

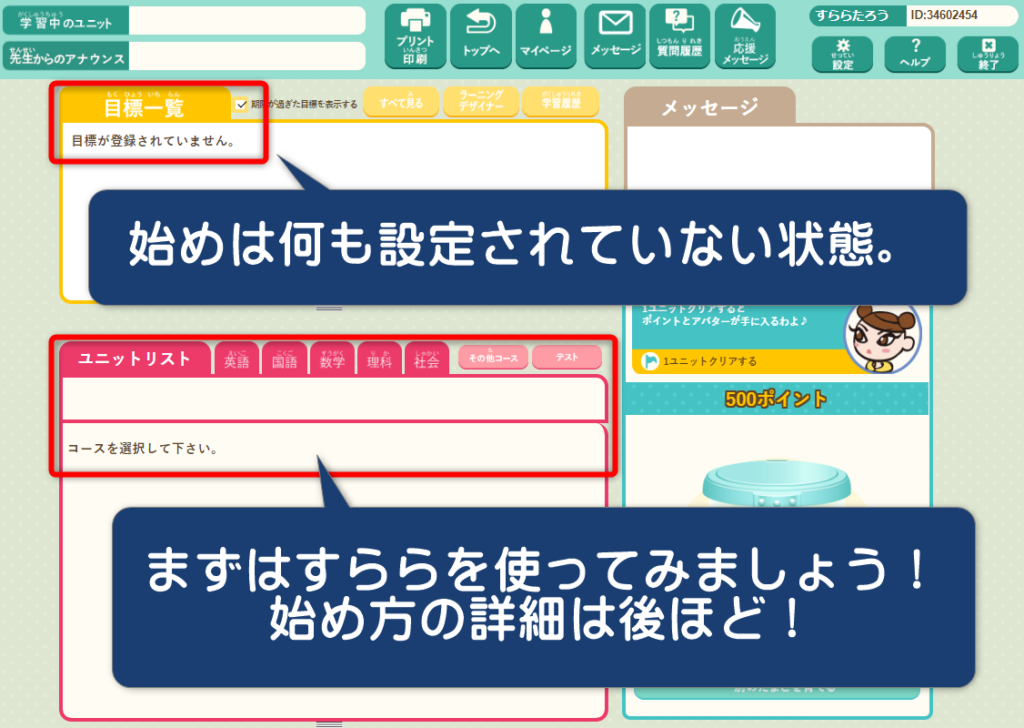

ただ、現状をヒアリングしながら目標を設計していくので、すぐに目標ができるとは限りません。ぜひ使い方に慣れるためにもこの記事を見ながら実際にすららで学んでみてくださいね。

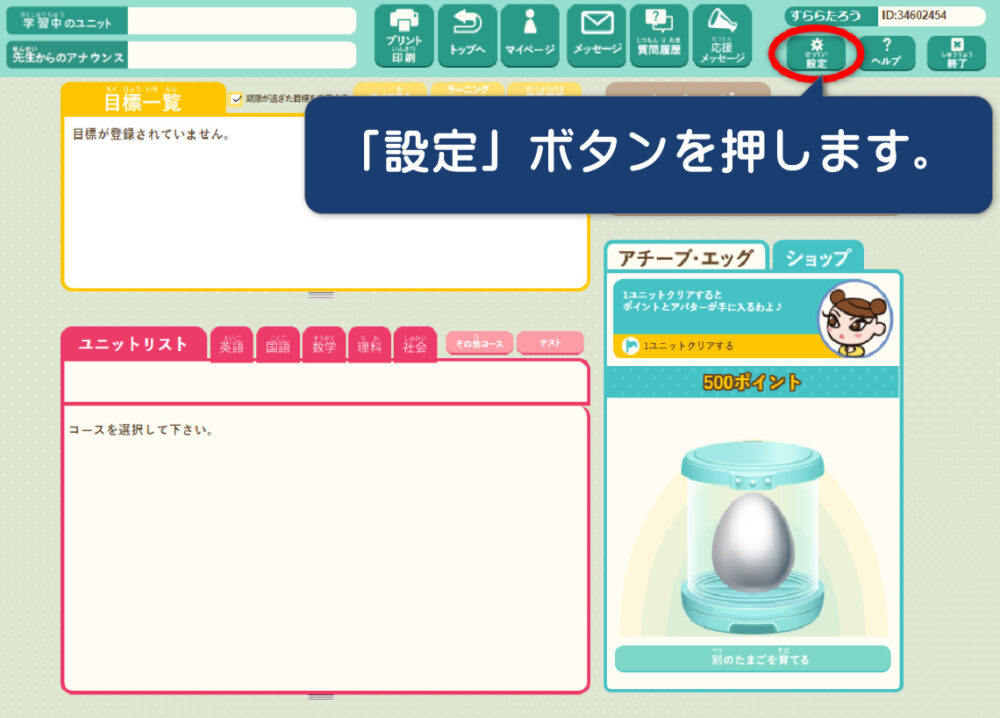

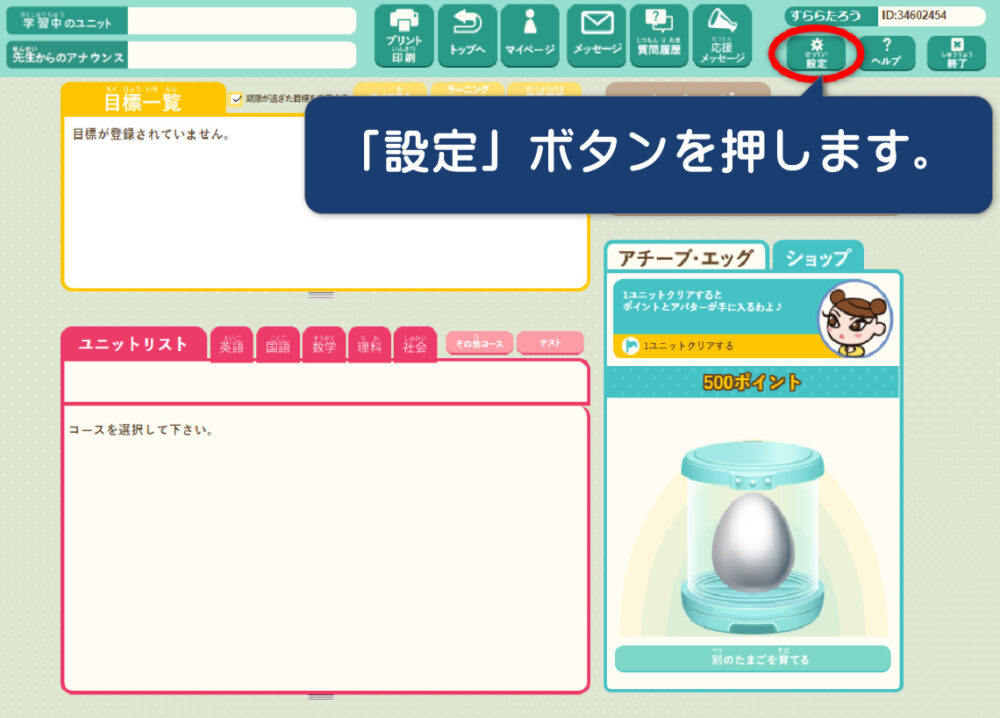

初期設定を確認しよう

すららはインターネット教材なので専用の機材は必要なく、ネット環境があればパソコンでもタブレットでも学習することができます。

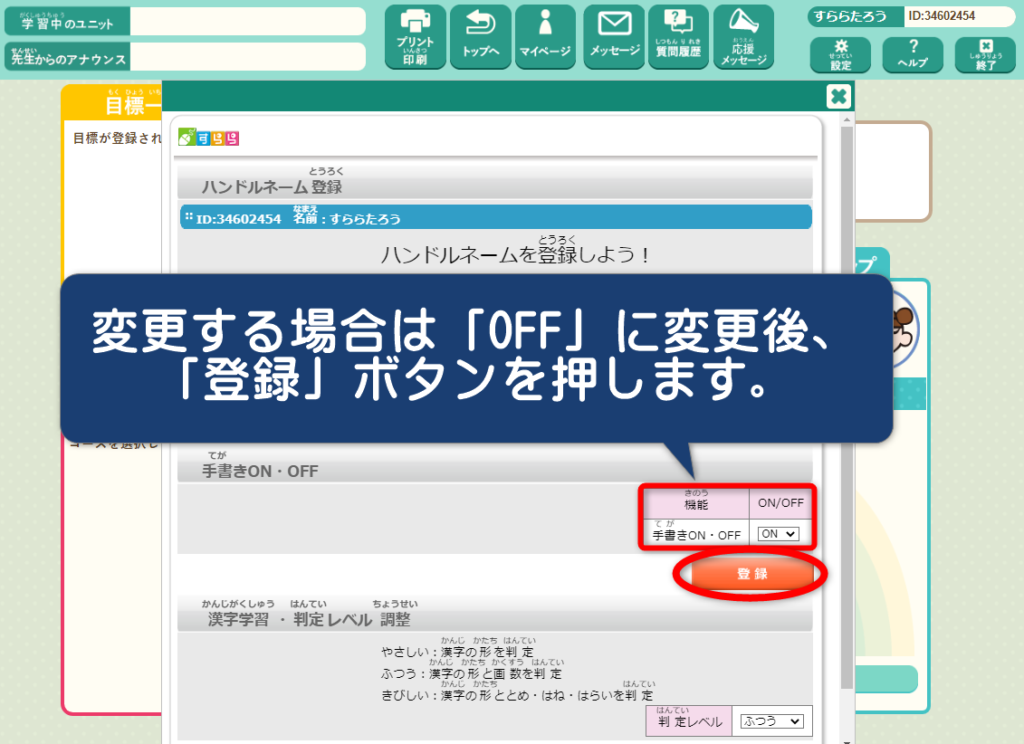

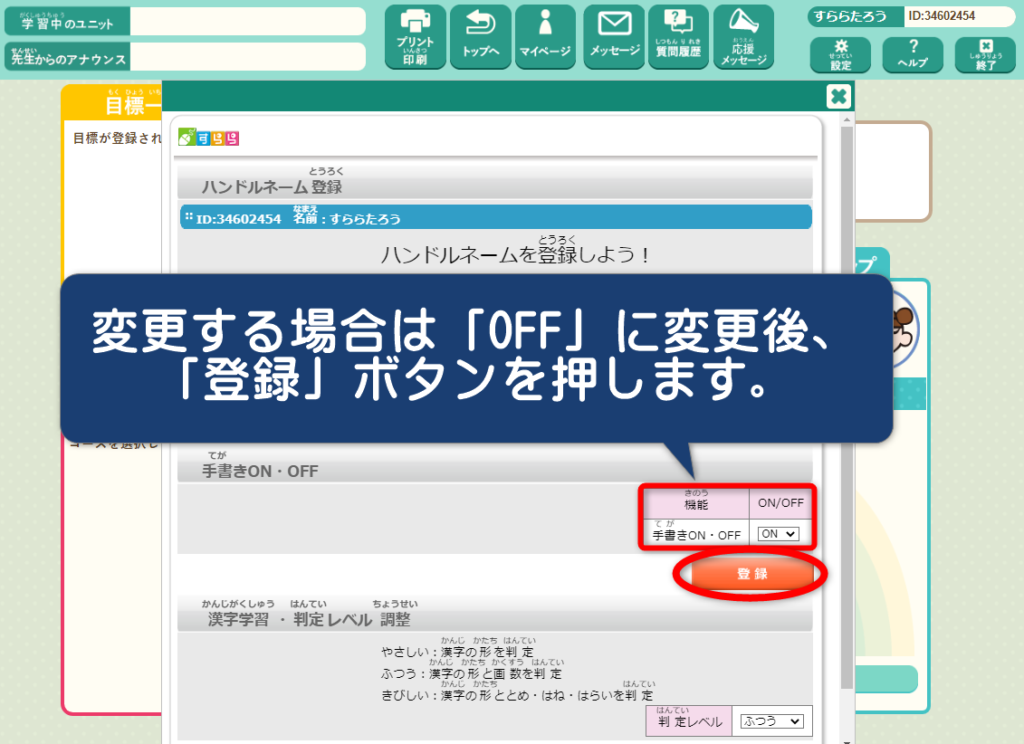

そこで確認しておきたいのが、「手書き機能」の設定です。

初期設定が「ON」になっているのですが、パソコンで学習する人は必ず「OFF」にしましょう。マウスで文字を手書きするのは大変なので、必ず確認してくださいね。

タブレットの人でタッチペンを使って学習する人は「ON」のままでOKです。

手書き機能については「正しく判定されない」といった声もあるので、手書き機能が使いづらいと感じる人は「OFF」にすると良いです。

なお、タブレットで手書き機能を「OFF」にする場合は、外付けのキーボードを利用することが推奨されています。

「すらら」は、文字入力を伴う問題などアウトプットの多いアクティブな学習スタイルを取っています。タブレットのソフトウェアキーボードももちろん使用可能ですが、外部キーボード(Bluetooth 接続など)の利用を推奨します。

すららネットのHP(推奨動作環境)より

体系図から学習を始めてみよう

いよいよ学習を始めていきましょう。すららでの学習は「ユニットリストから選ぶ」か「体系図から選ぶ」かの2通りの始め方があります。

すららを始めたばかりの人は「体系図から選ぶ」始め方をおすすめしていますが、どちらの方法も解説しているので、やりやすい方法で始めてみてくださいね。

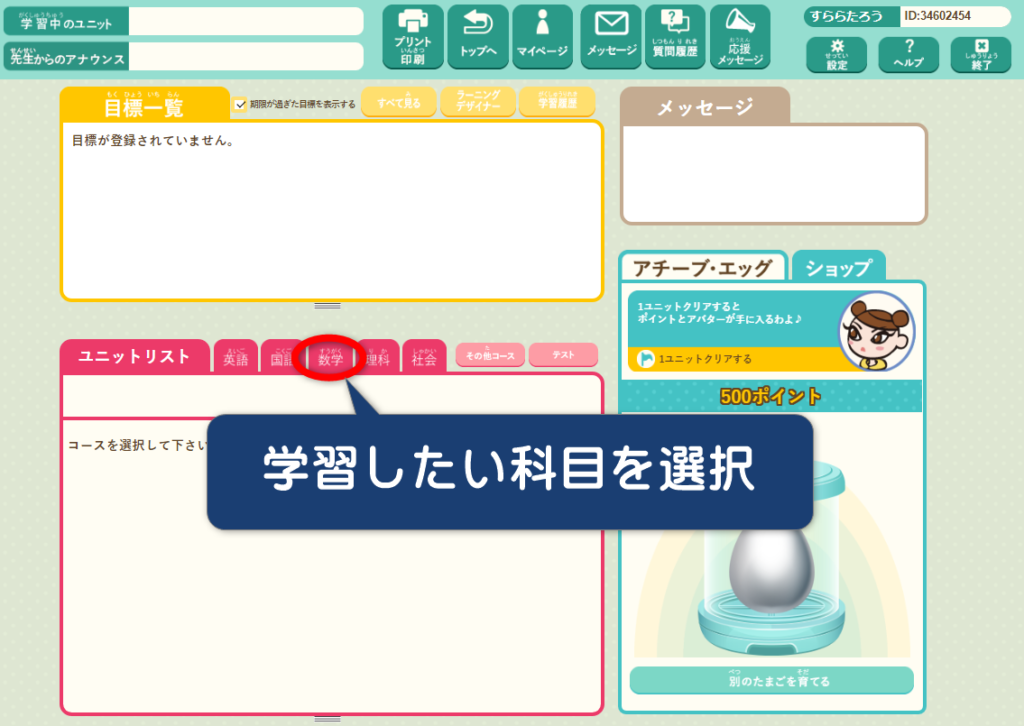

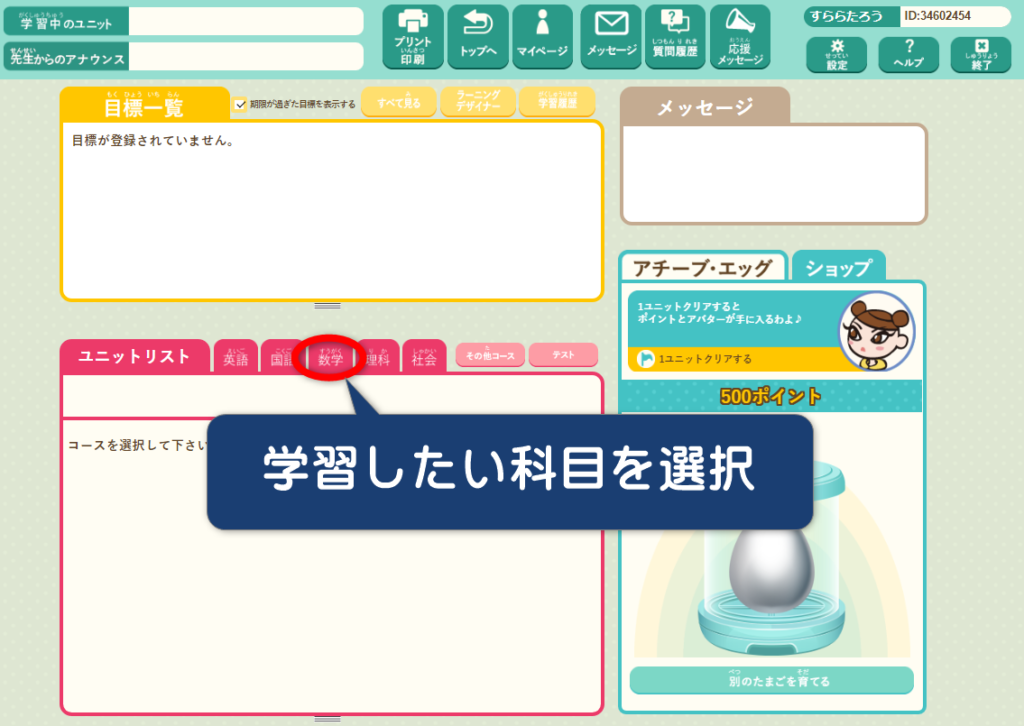

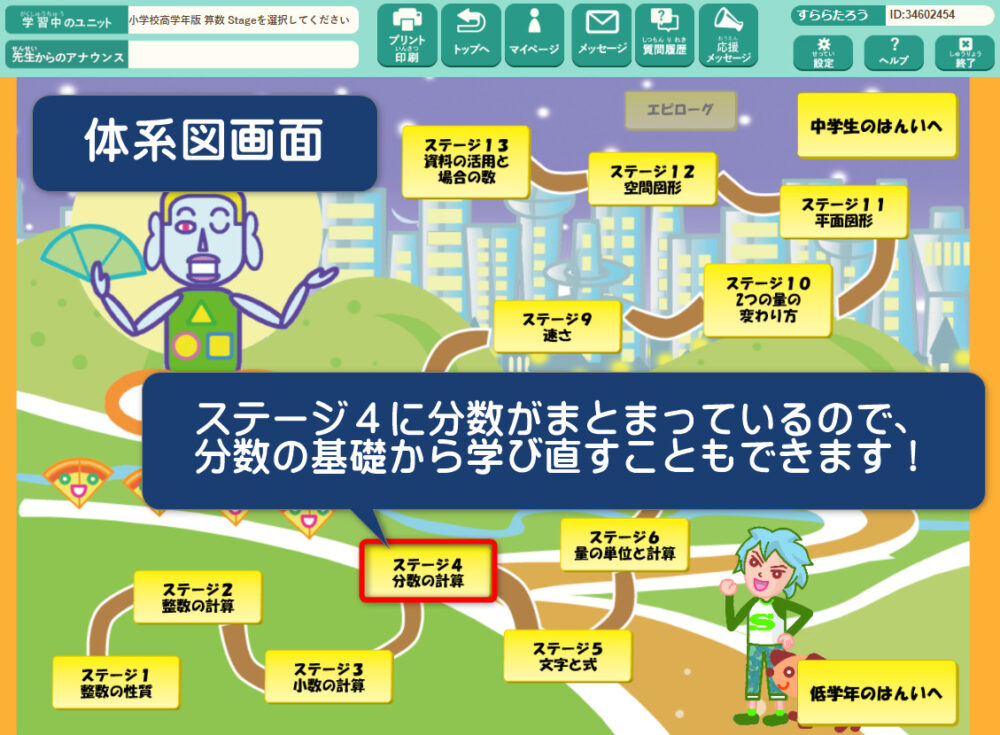

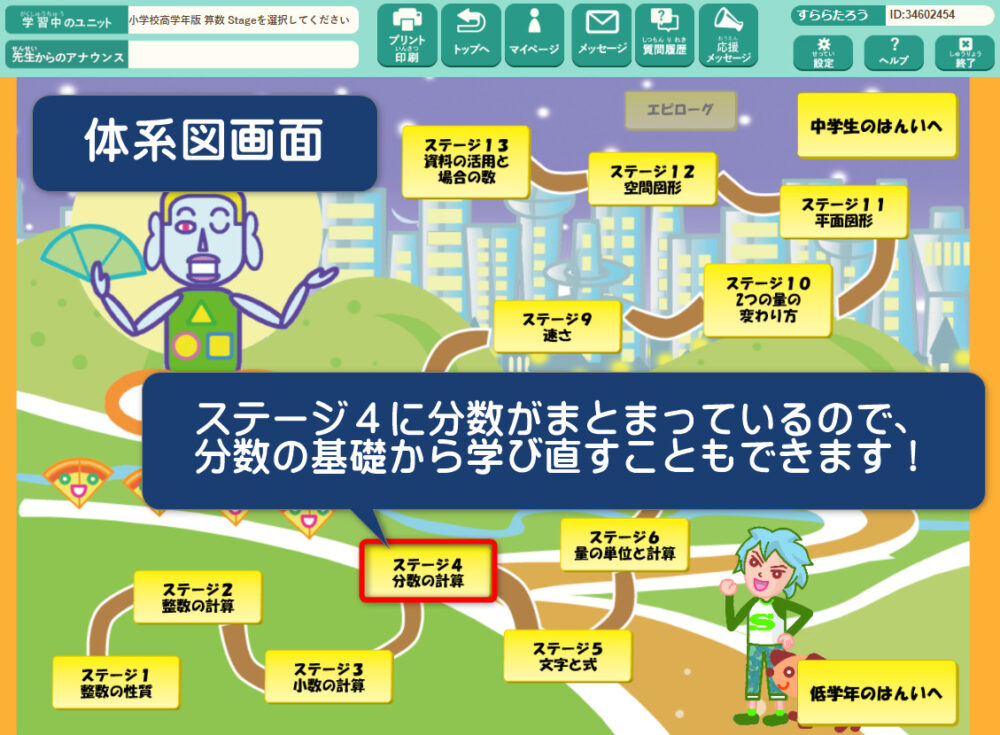

科目を選んで体系図画面に進もう

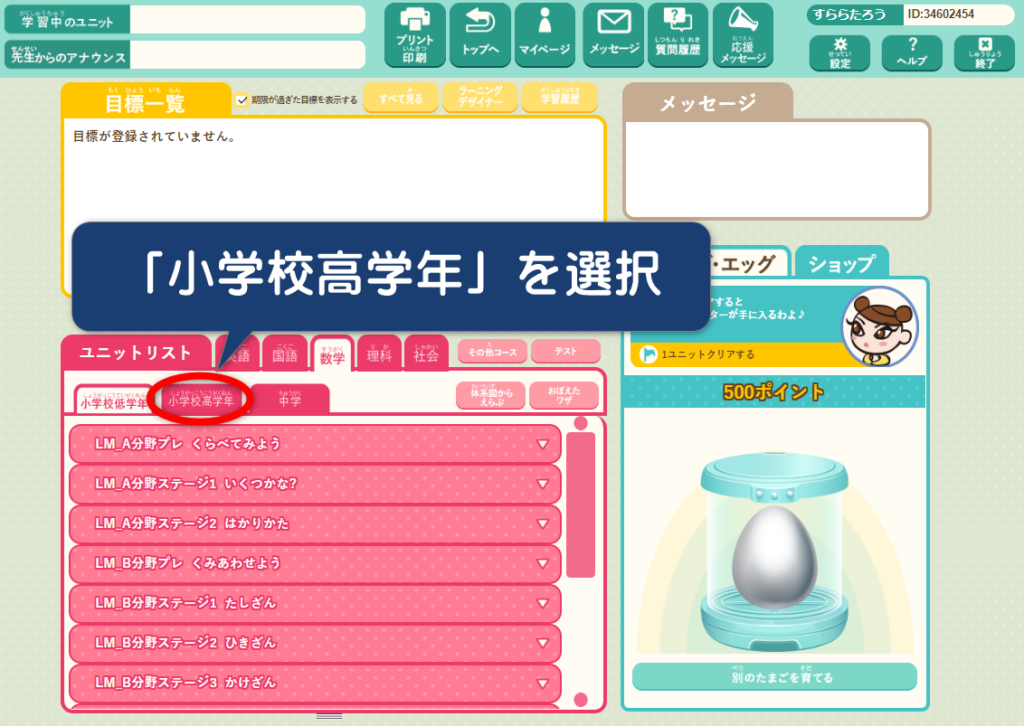

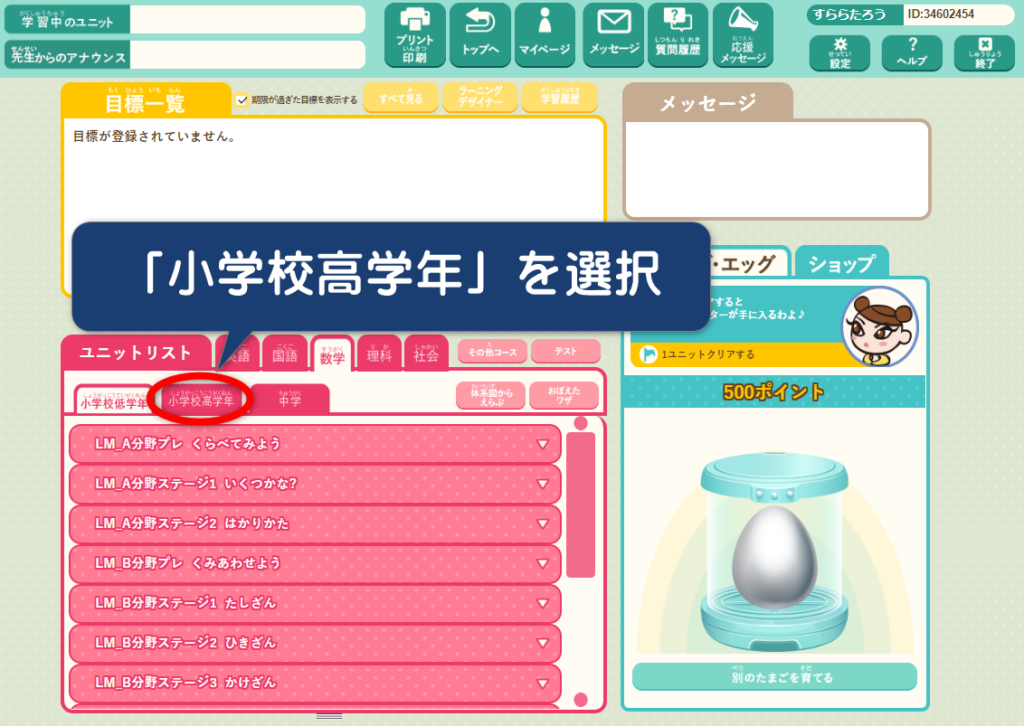

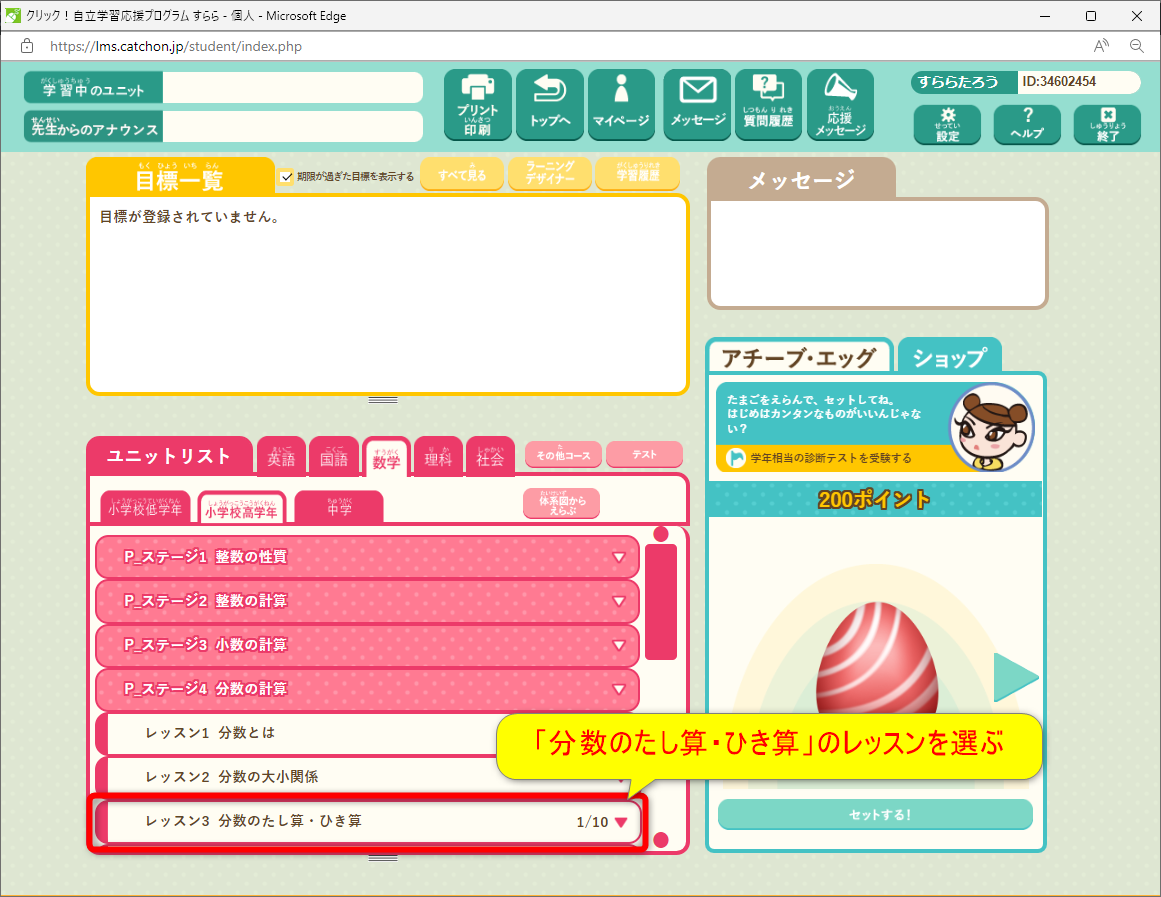

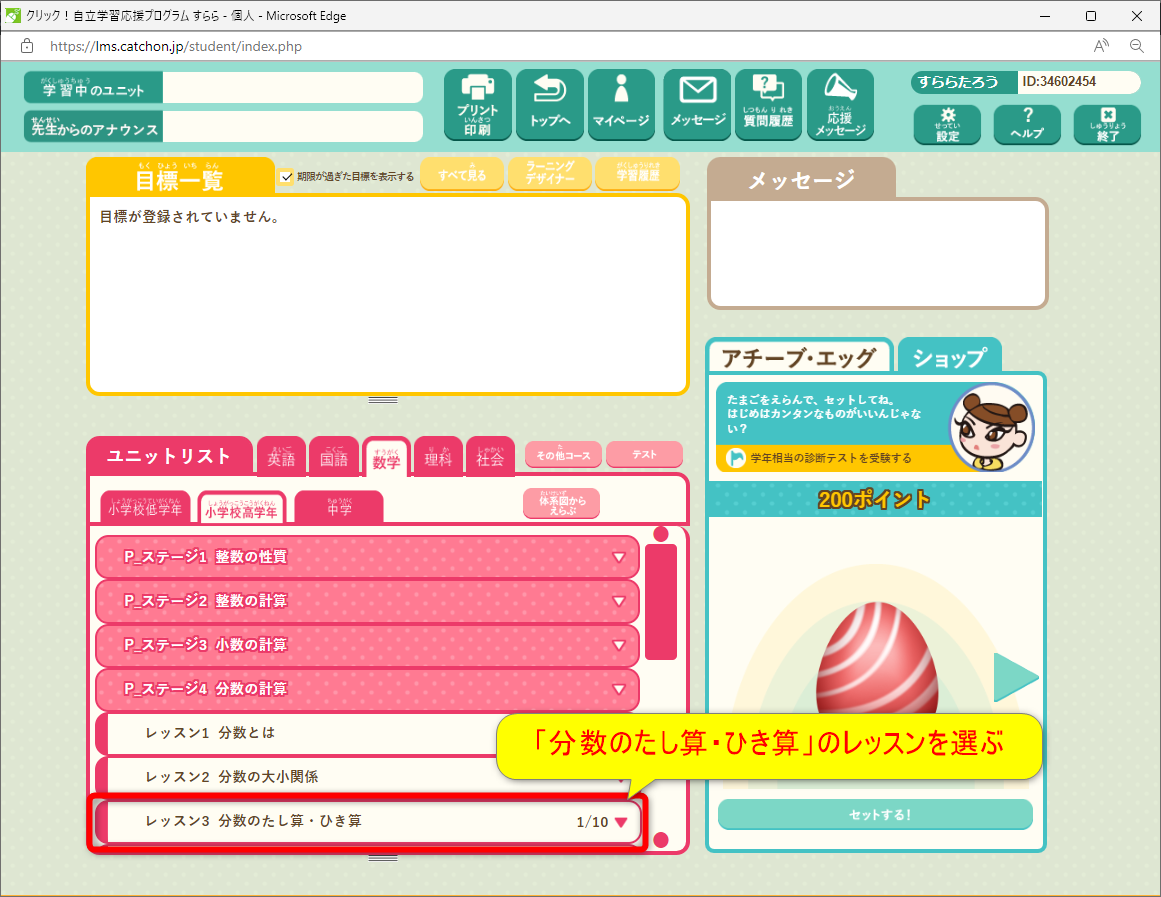

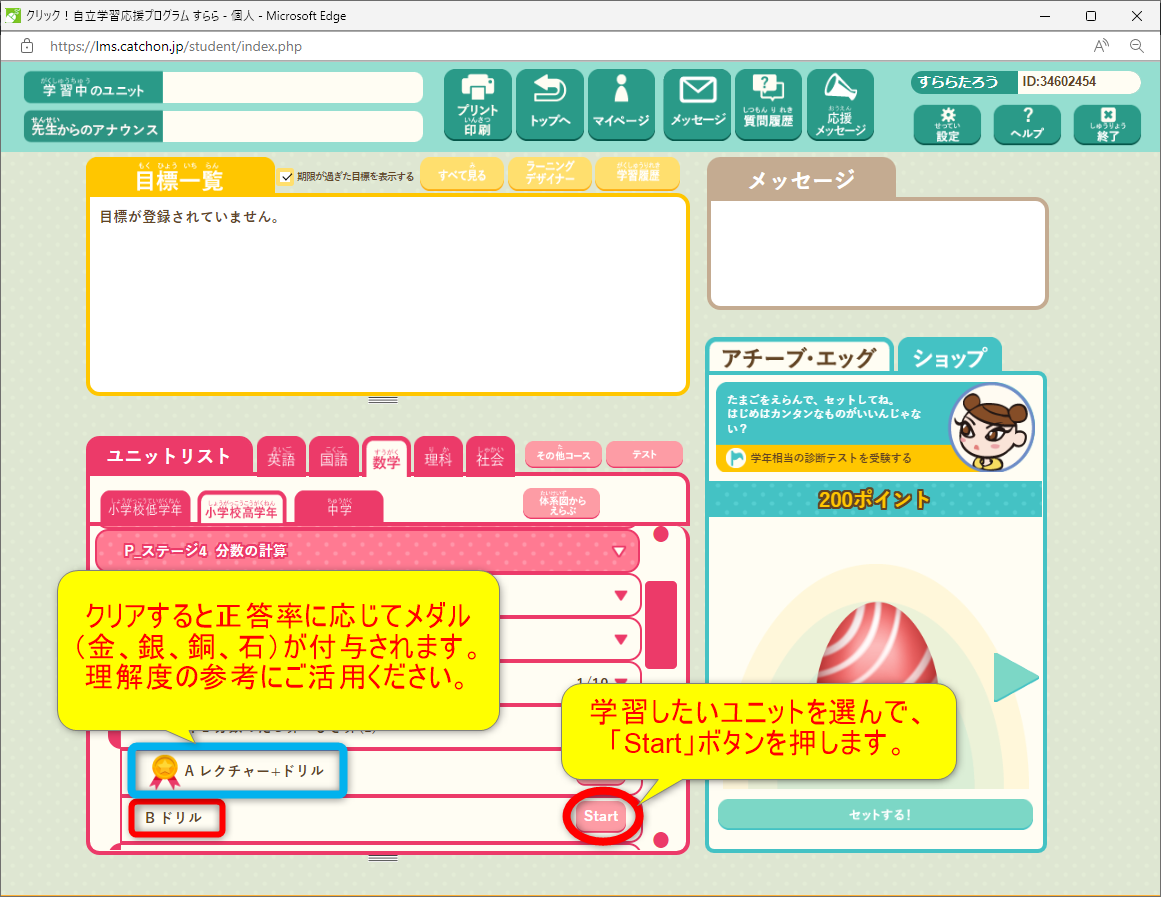

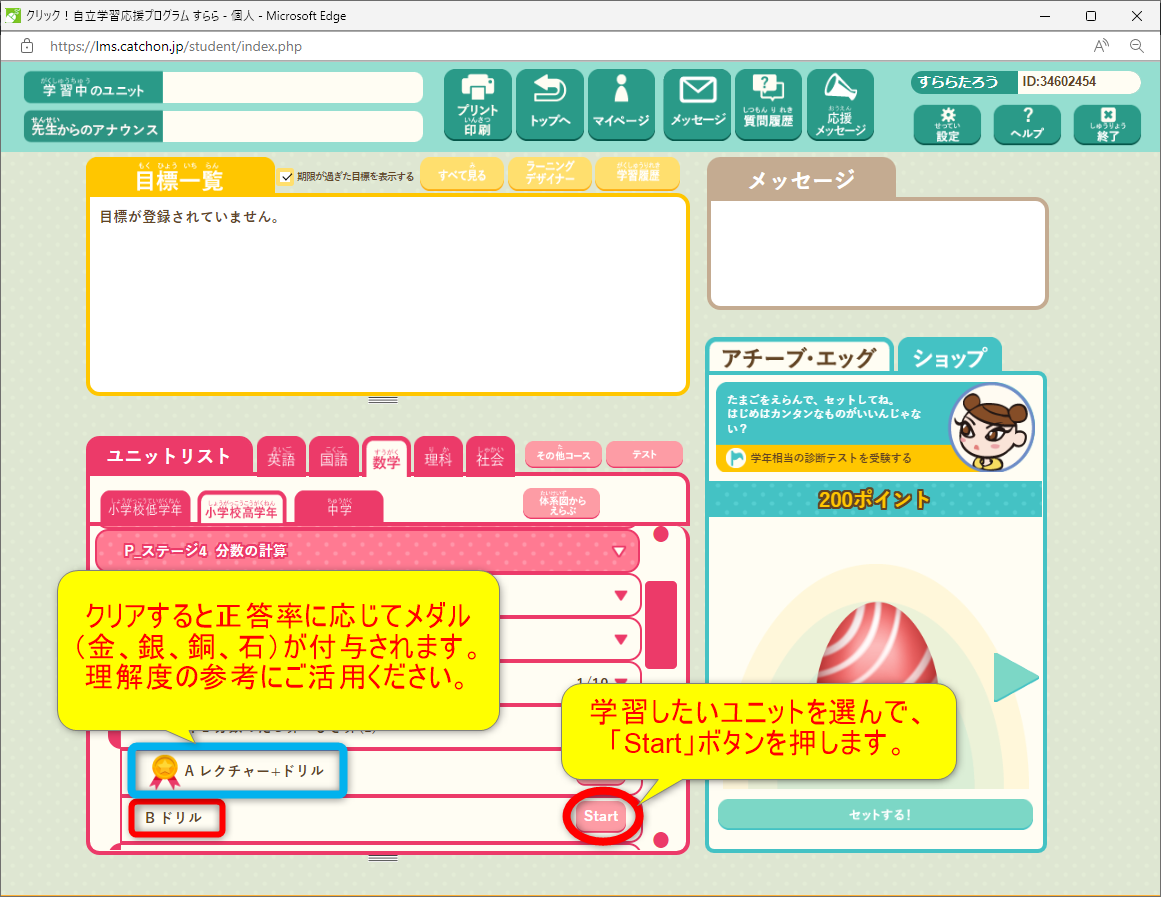

まずは画面左下のユニットリストから学習したい科目を選びましょう。

今回は例として、小学5年生で「分数のたし算・ひき算を学びたい」というケースで説明します。

科目を選ぶとユニットの一覧が出てきますが、分数のたし算・ひき算を学ぶために「小学校高学年」というボタンを押します。

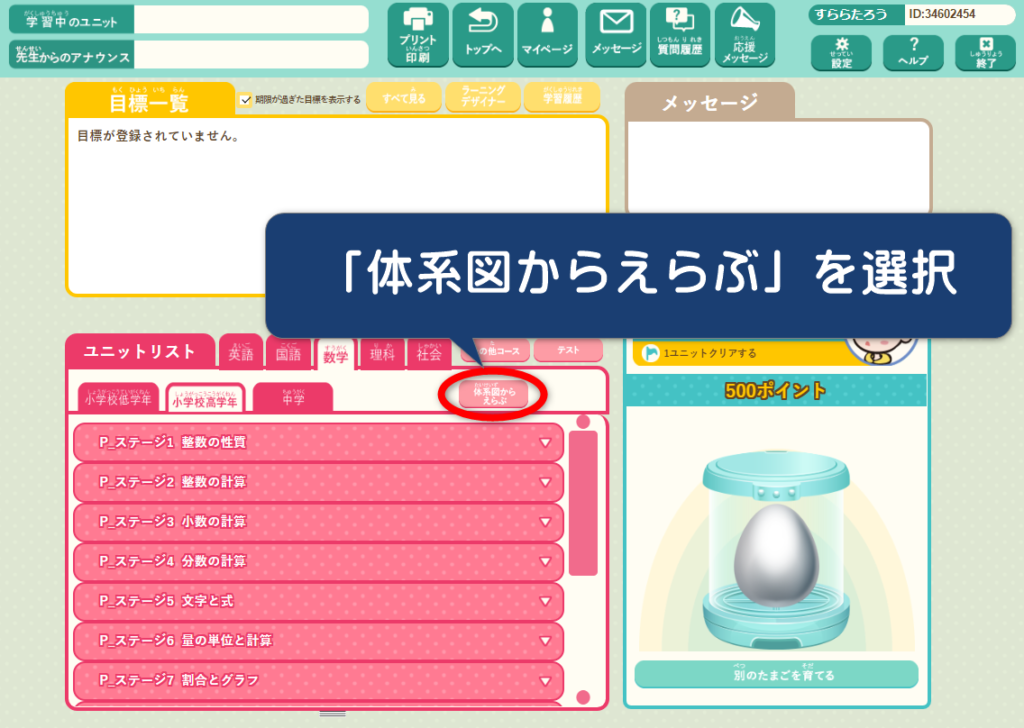

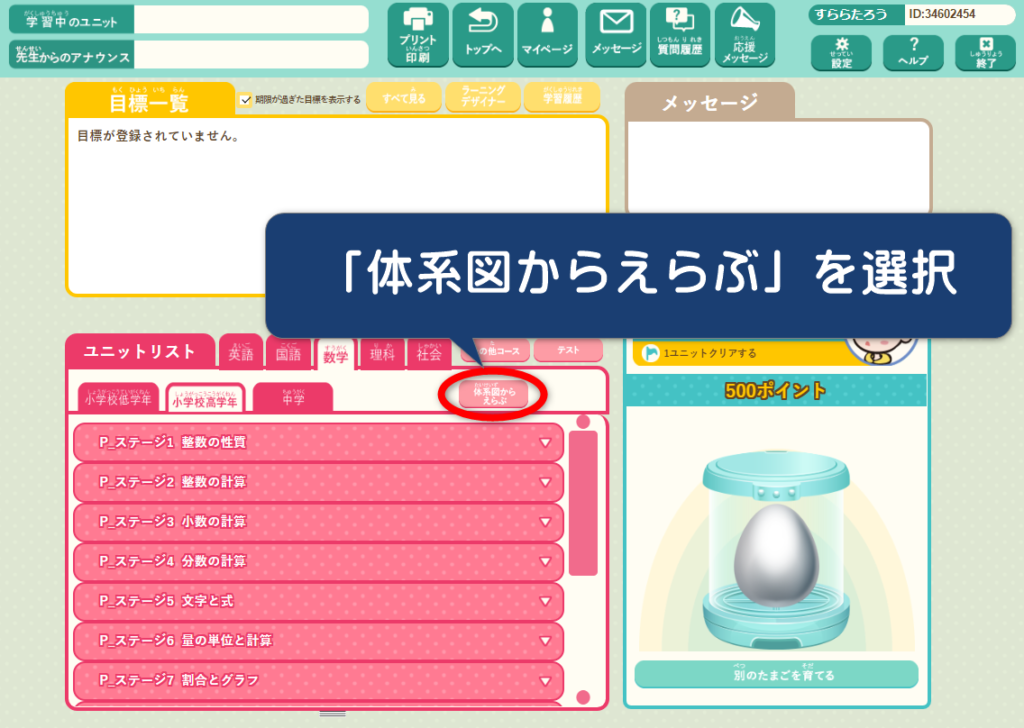

小学校高学年のユニットリストが表示されますが、今回はすららに慣れるという意味でも「体系図からえらぶ」を選択しましょう。

小学校高学年の体系図画面が表示されるので、学んでみたい内容を選んでいきましょう。

なお、すららは体系的に学べることをコンセプトとしているため、学年の表示がないことが一つの特徴です。

例えば、「ステージ4分数の計算」のステージには、6年生までで習う全ての分数を学ぶことができるので、さかのぼって復習することも、先の学年まで進めることもできます。

まずは、学んでみたい内容が入っていそうなステージを選んで、すららでの学習を始めてみてくださいね。

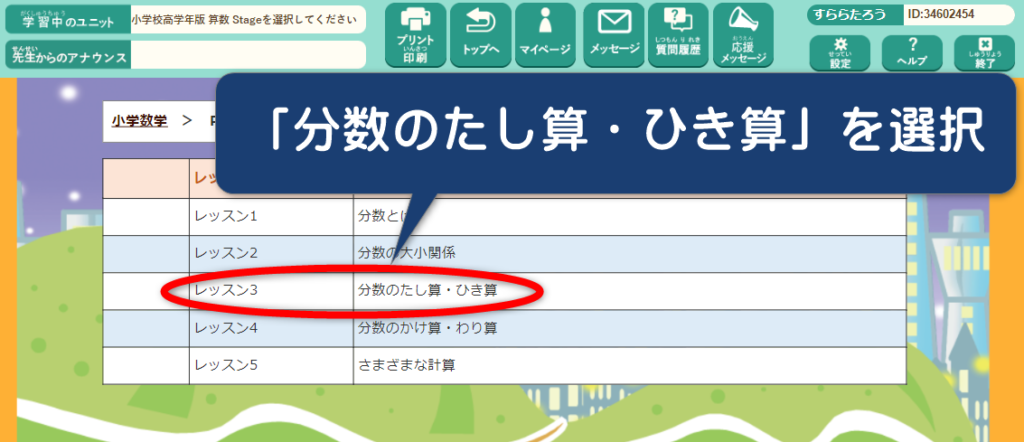

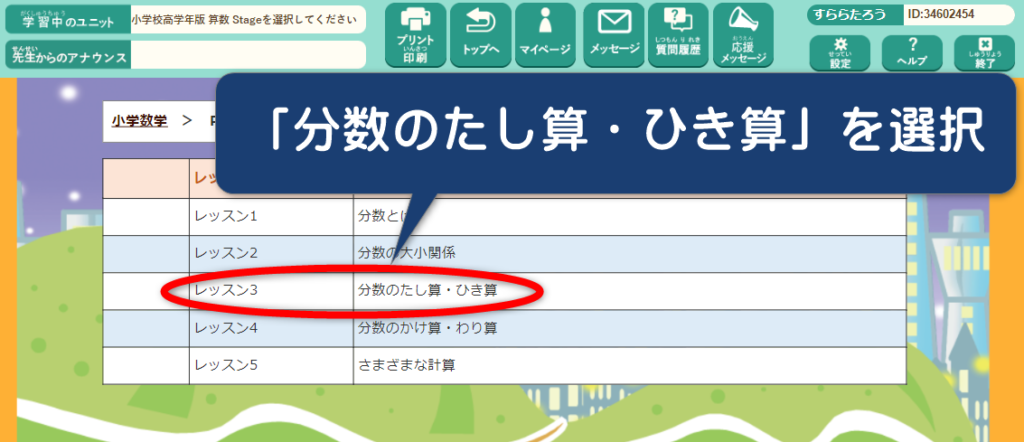

まずは1ユニット選んで始めてみよう

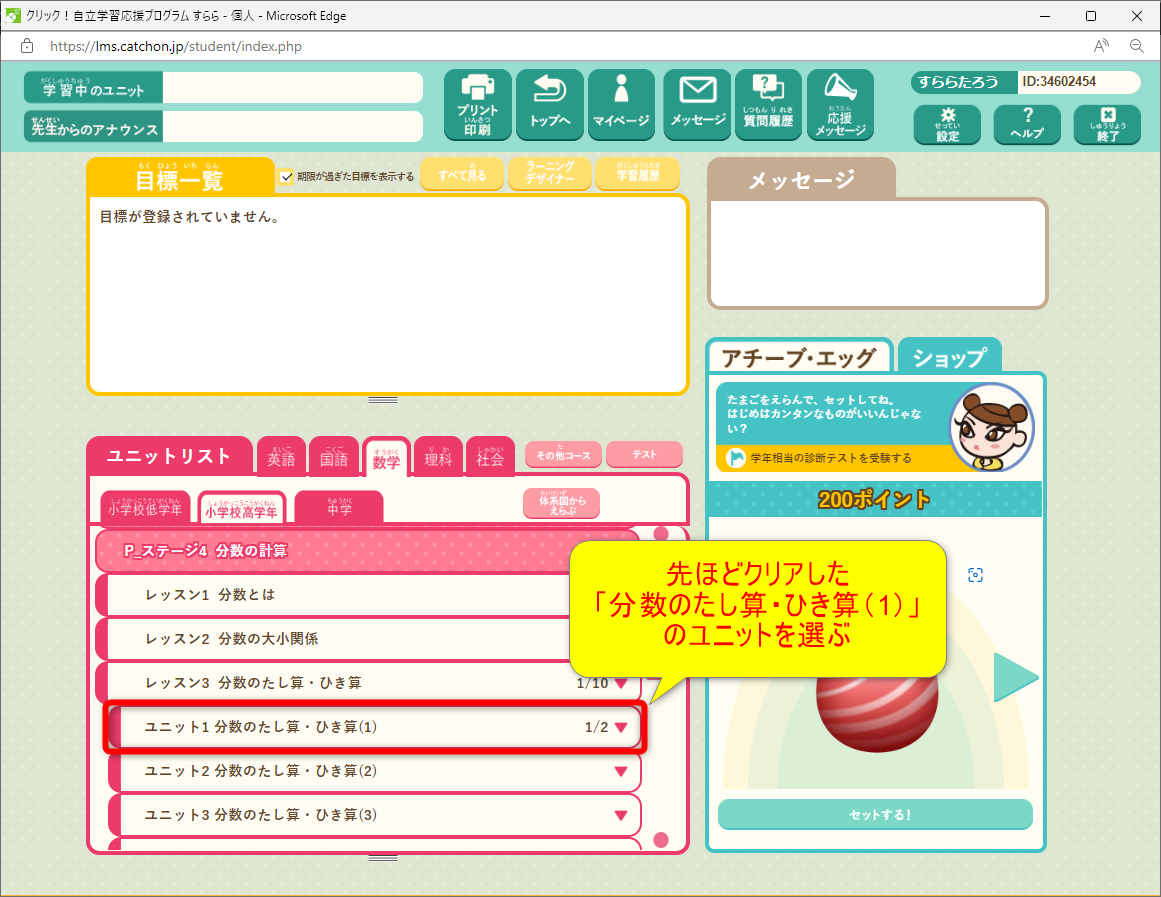

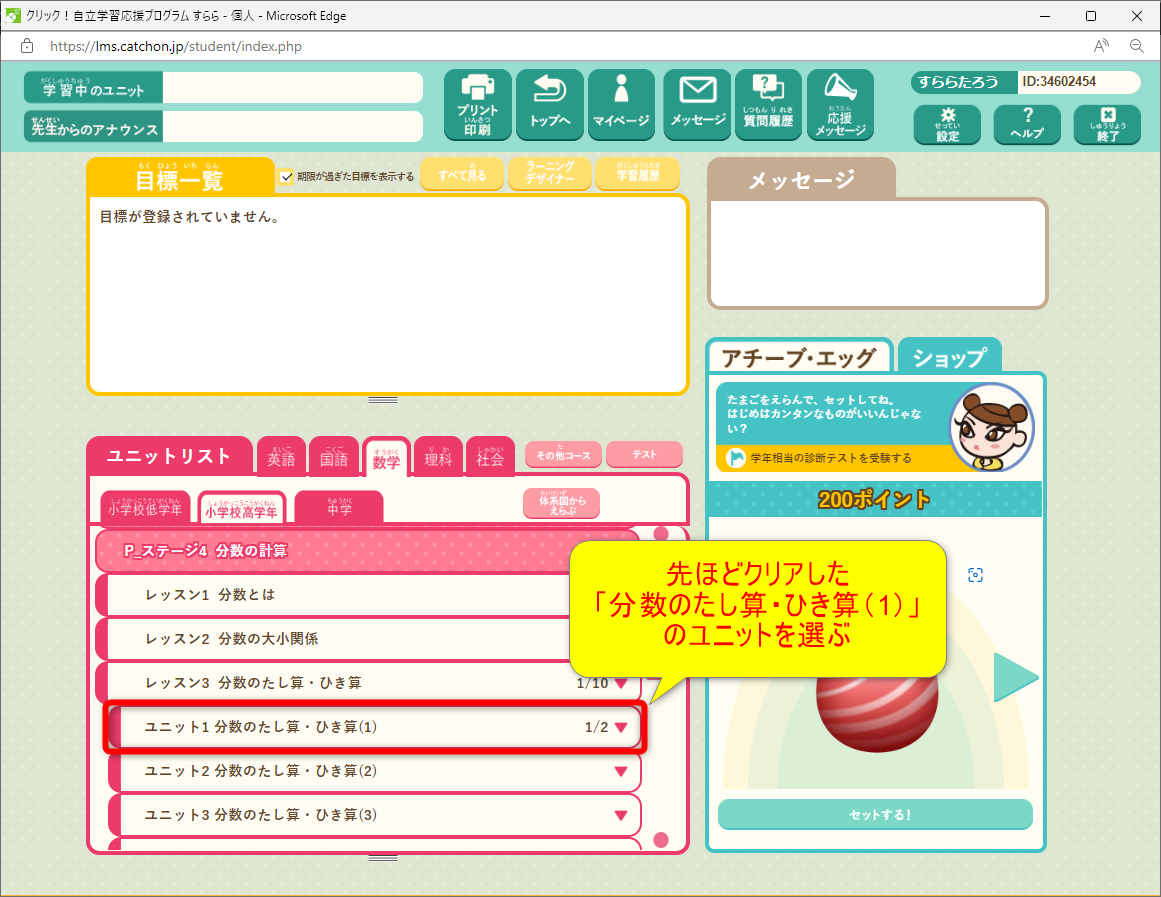

では実際に、1ユニット選んで学習を始めてみましょう。今回は分数のたし算を学ぶために「ステージ4分数の計算」を選びます。

次にレッスンを選びましょう。今回はレッスン3「分数のたし算・ひき算」を選びます。

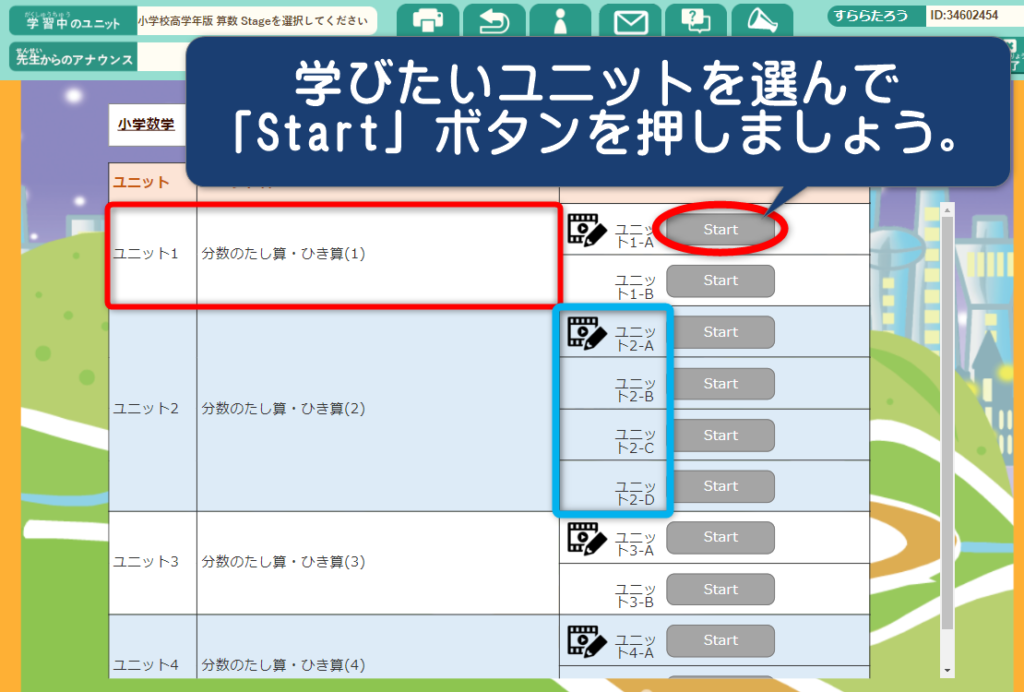

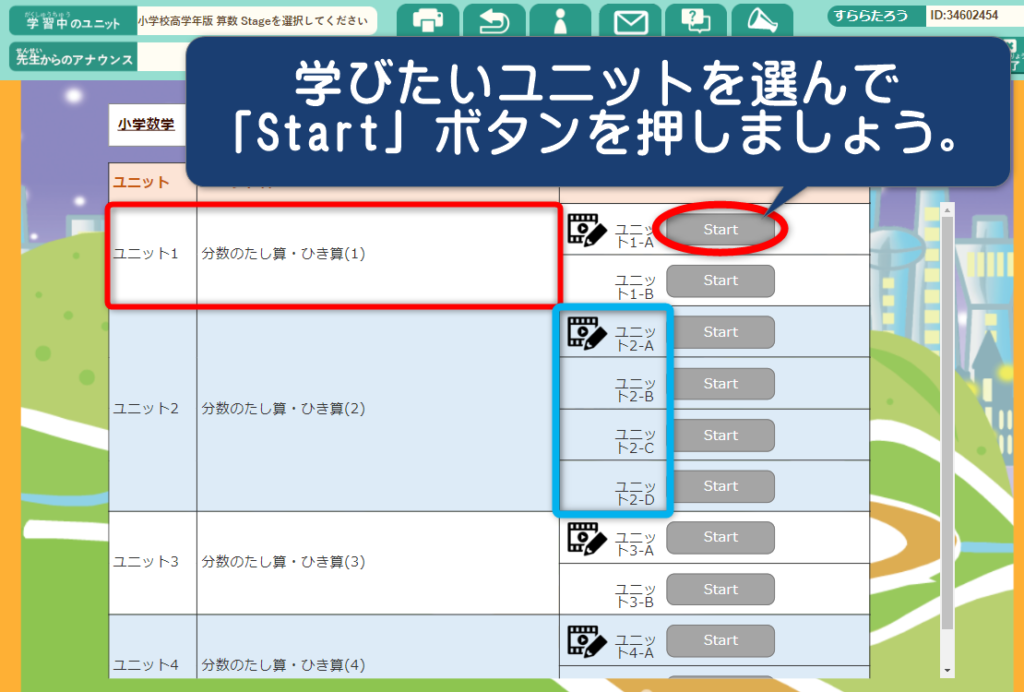

最後に学びたいユニットを選んで「Start」ボタンを押しましょう。

分数のたし算・ひき算は全部で4ユニットありますが、始めはすららに慣れることが目的なので一番上のユニットを選ぶと失敗しにくいですよ。

補足(水色枠)ですが、ユニット2-Aのように「鉛筆と動画」のアイコンがついているユニットは、映像授業(レクチャー)と演習問題(ドリル)がセットになっています。

ユニット2-B、2-C、2-Dのようにアイコンがついていないユニットは、ドリルのみ(レクチャーはなし)のユニットになっています。

ユニット2-Aのレクチャーの中でB~Dドリルまでの内容も解説されているので、レクチャーの内容をしっかり聞くようにしてくださいね。

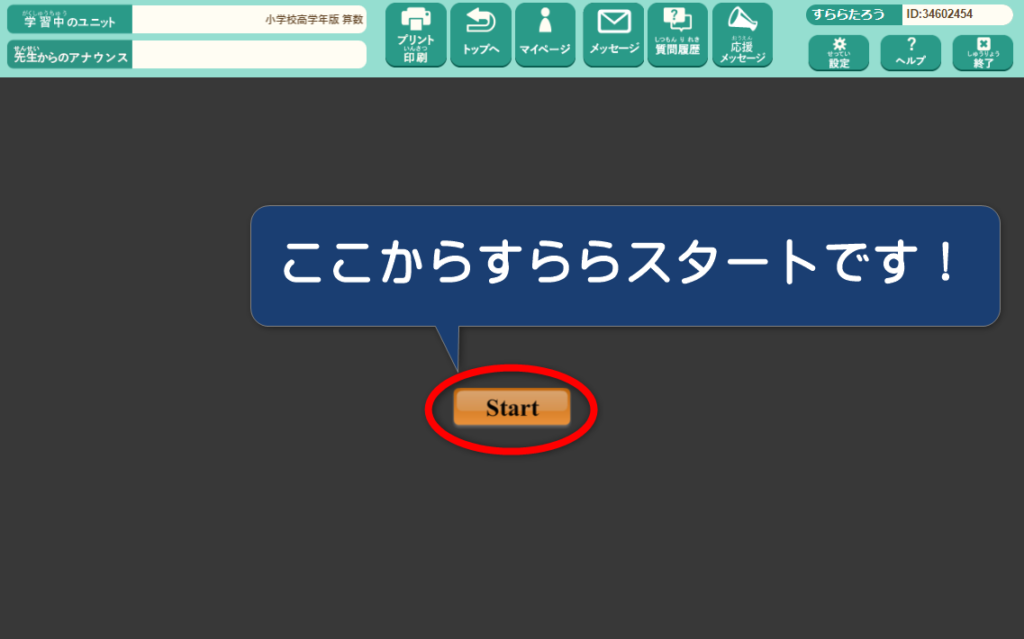

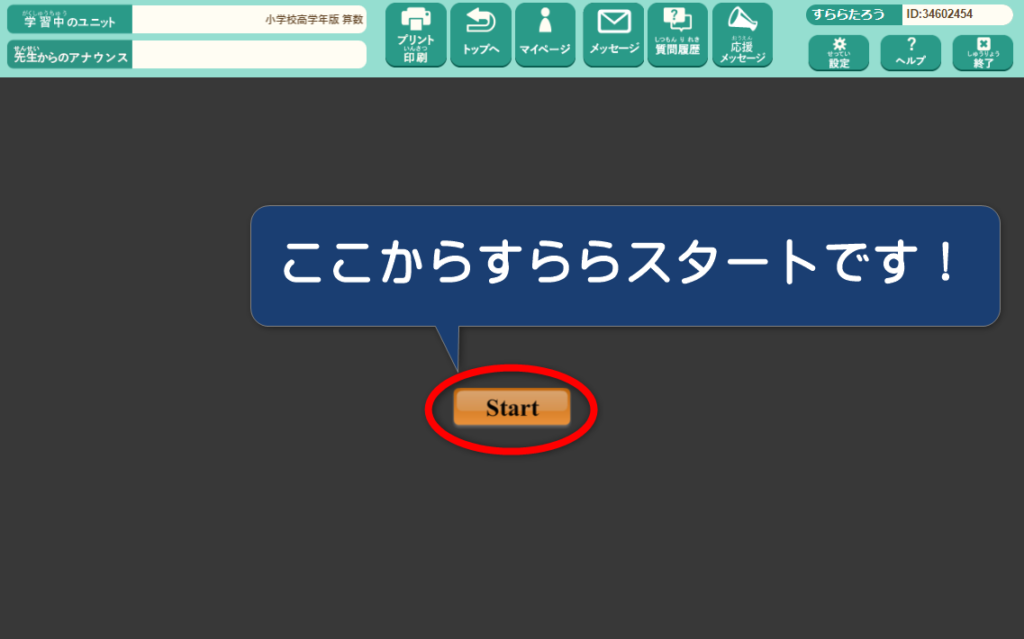

最後にもう一度「Start」ボタンを押せば、すららでの学習をスタートできます。

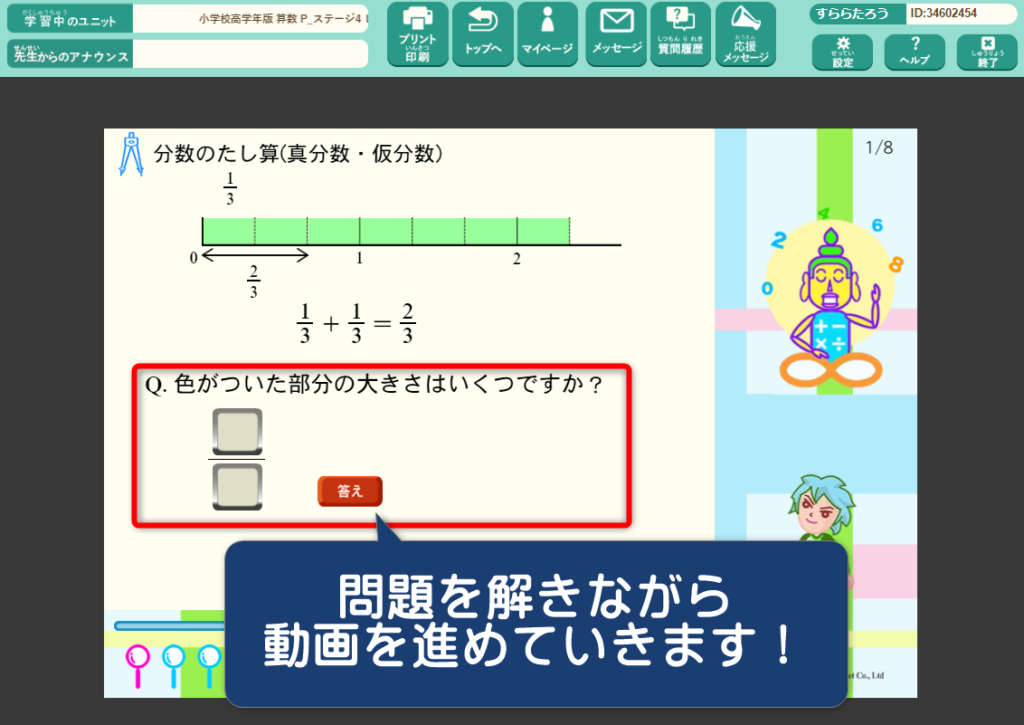

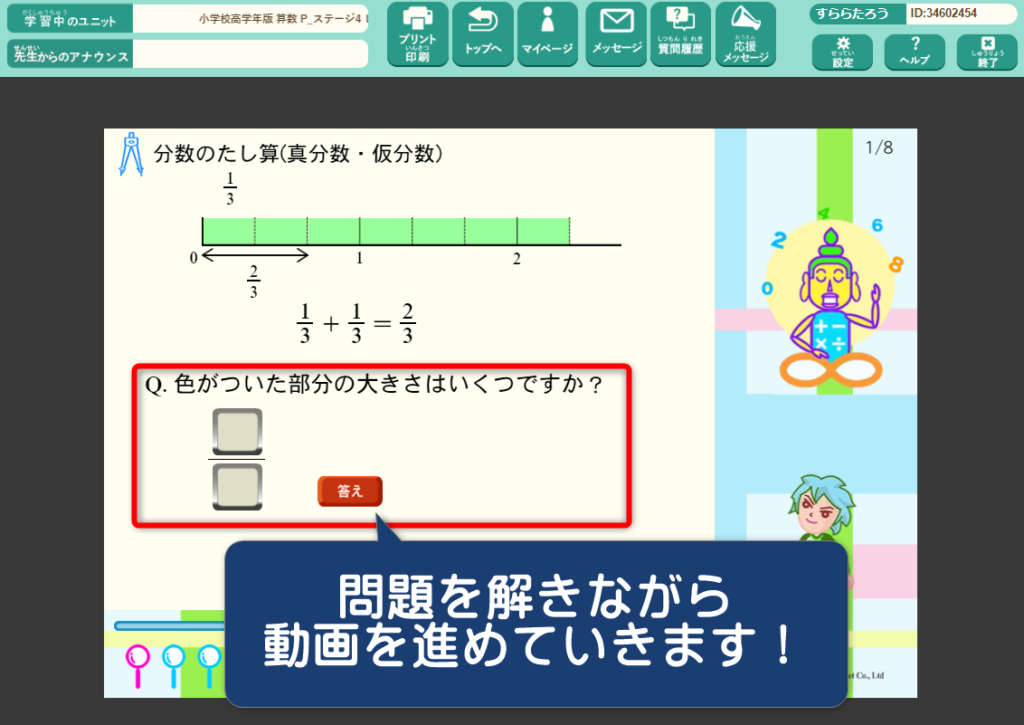

すららはレクチャーの途中でも問いを投げかけられ、やり取りをしながら進められるようになっています。

「ただ聞いているだけになりにくい」のがすららのとても良いところなので、初めてのすららを是非楽しんでくださいね!

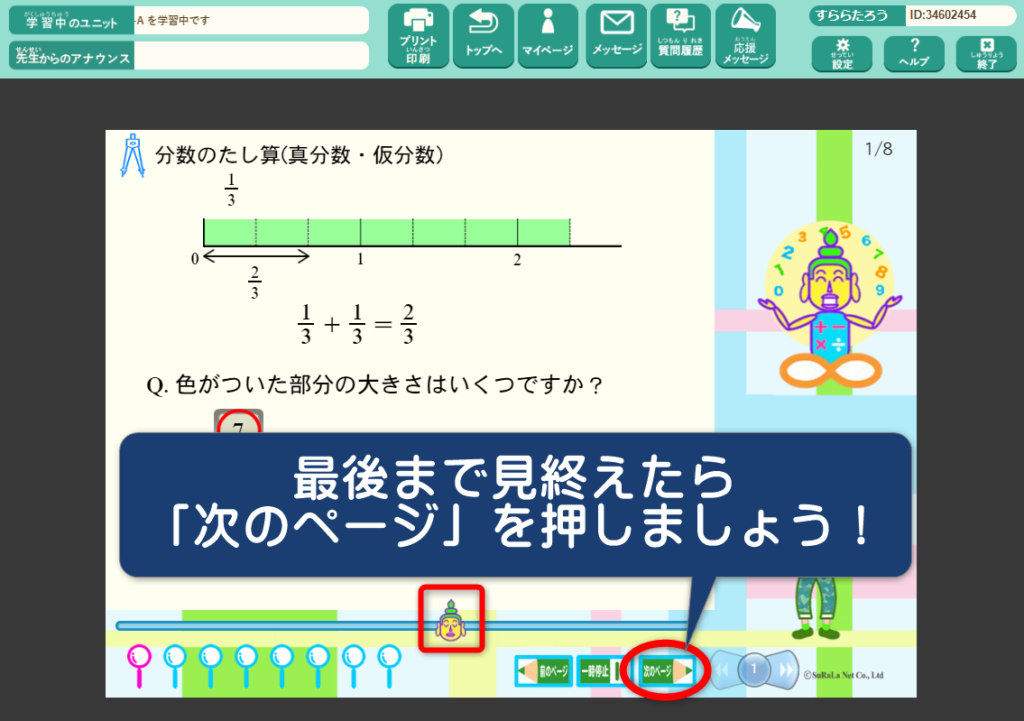

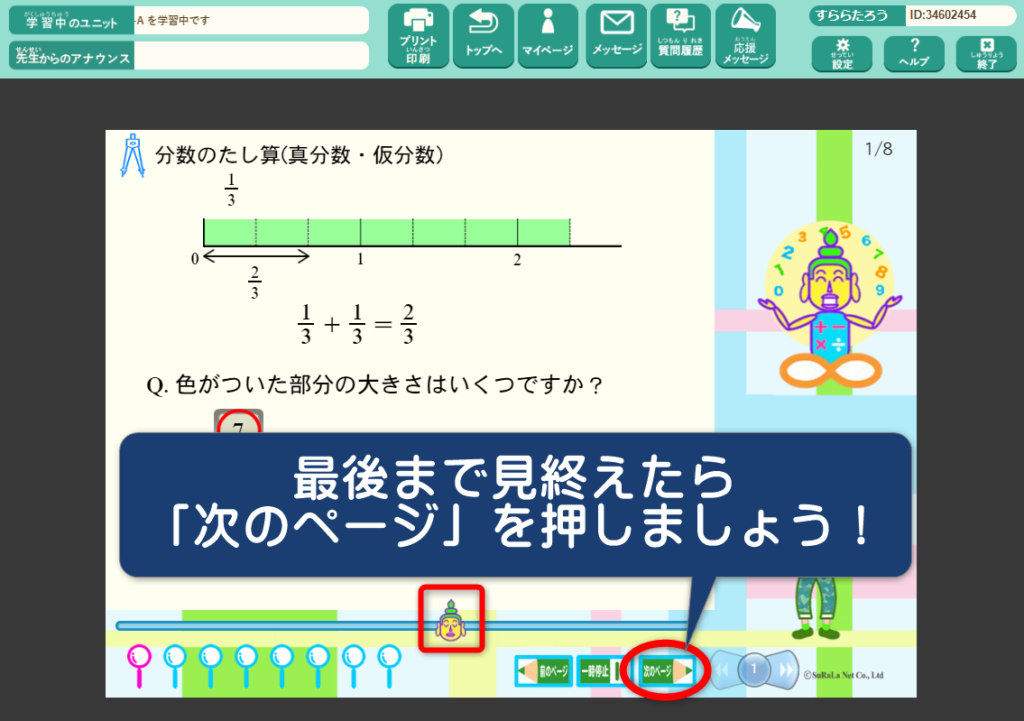

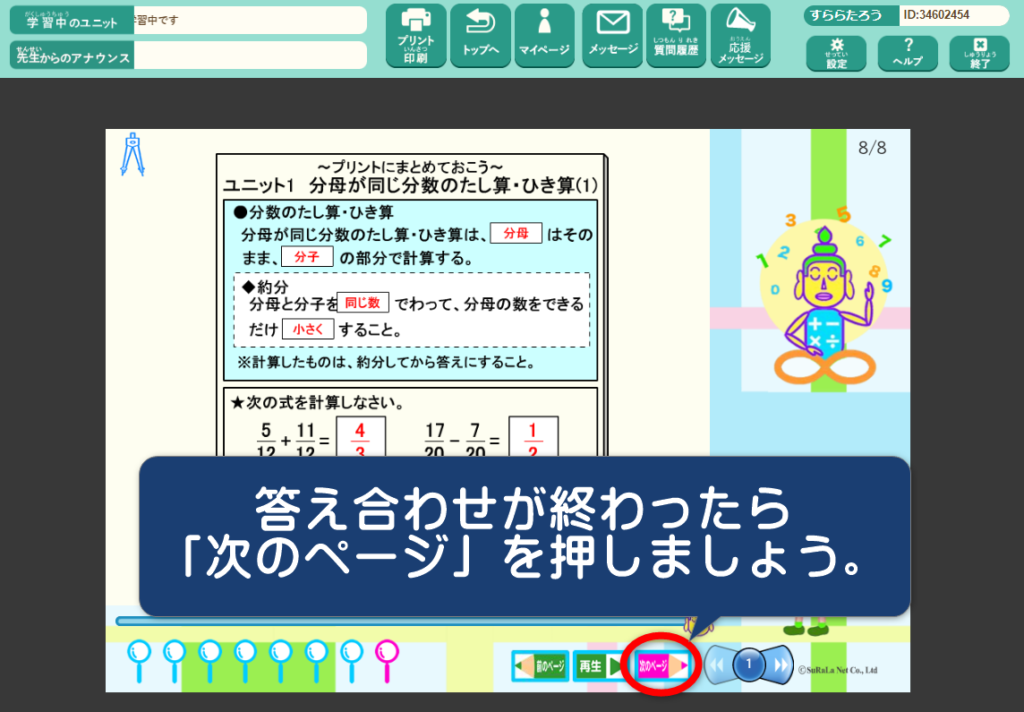

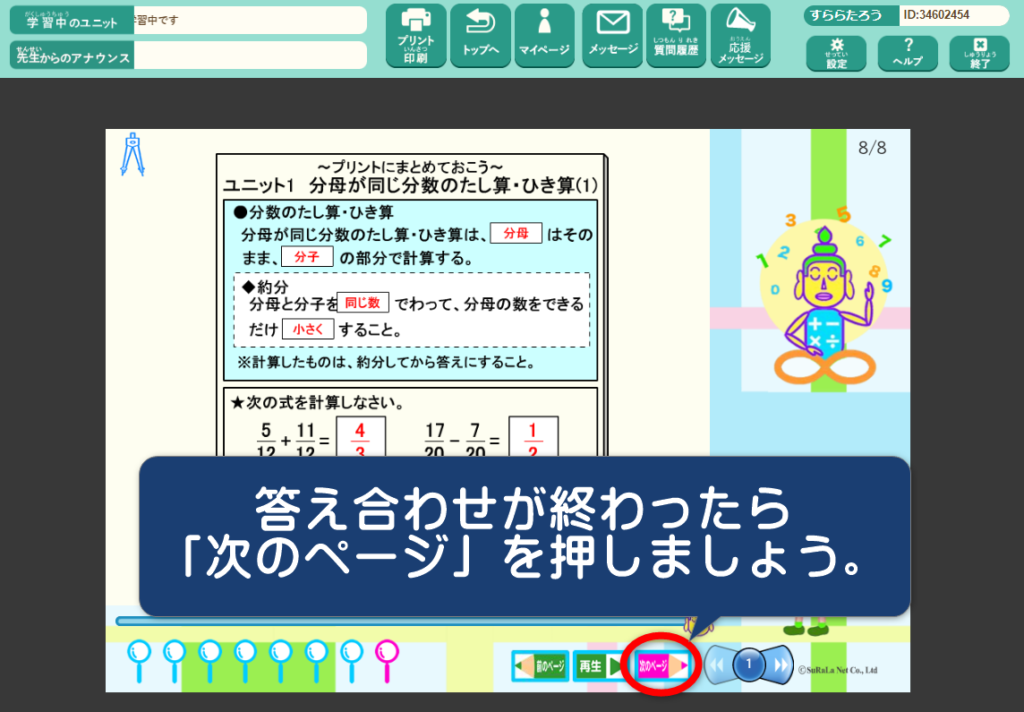

画面下にそのページの進み具合が分かるアイコンがいるので、一番右端までいったら「次のページ」を押して先へ進みましょう。

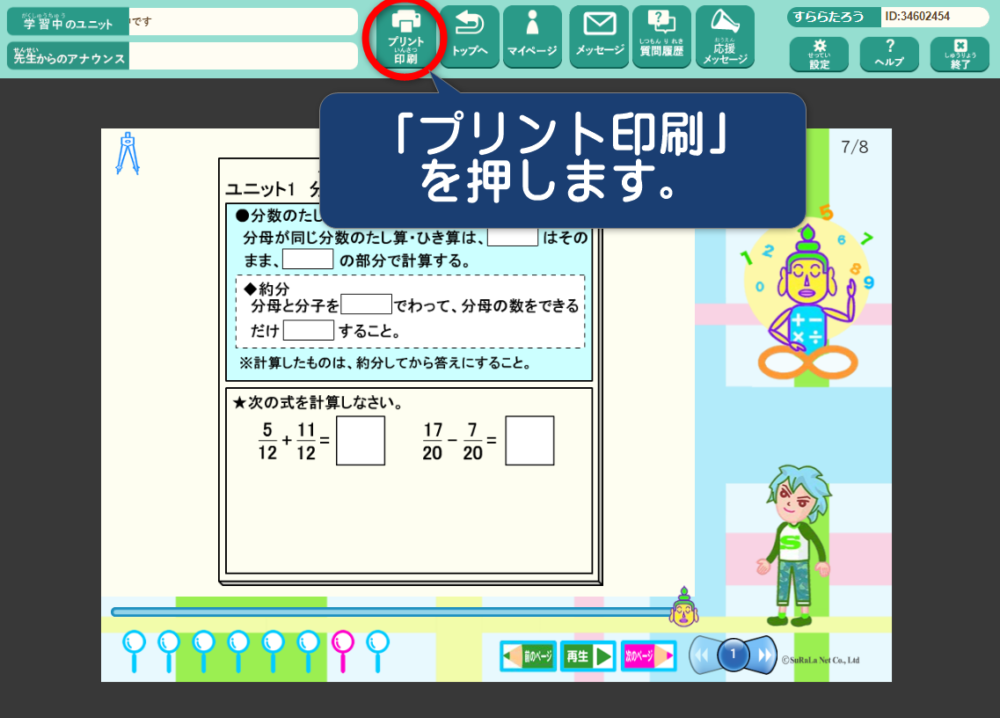

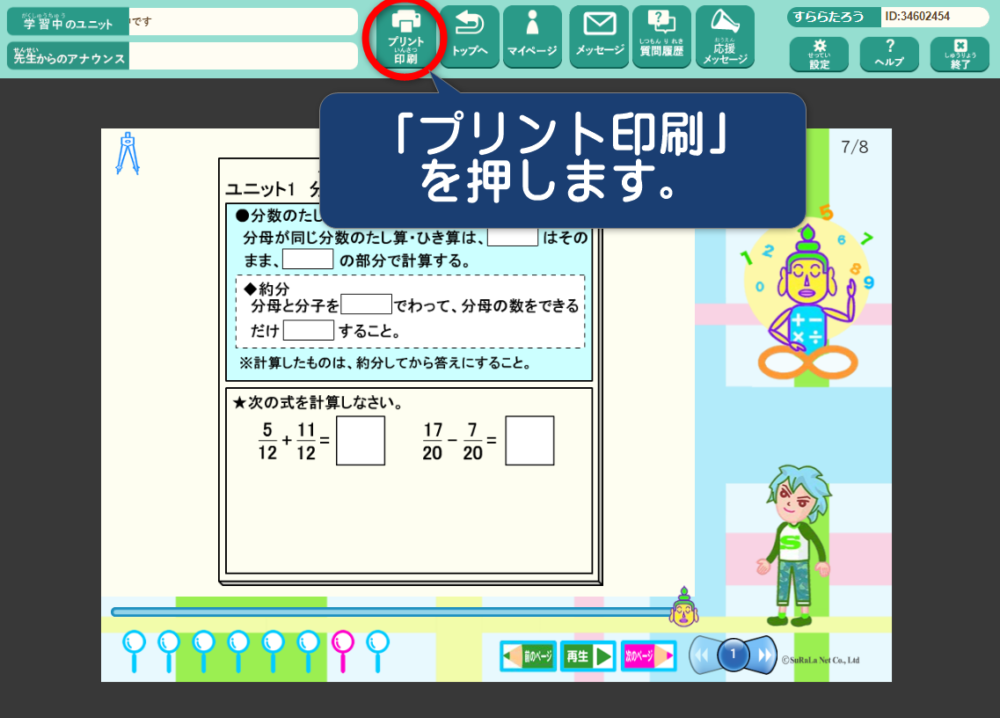

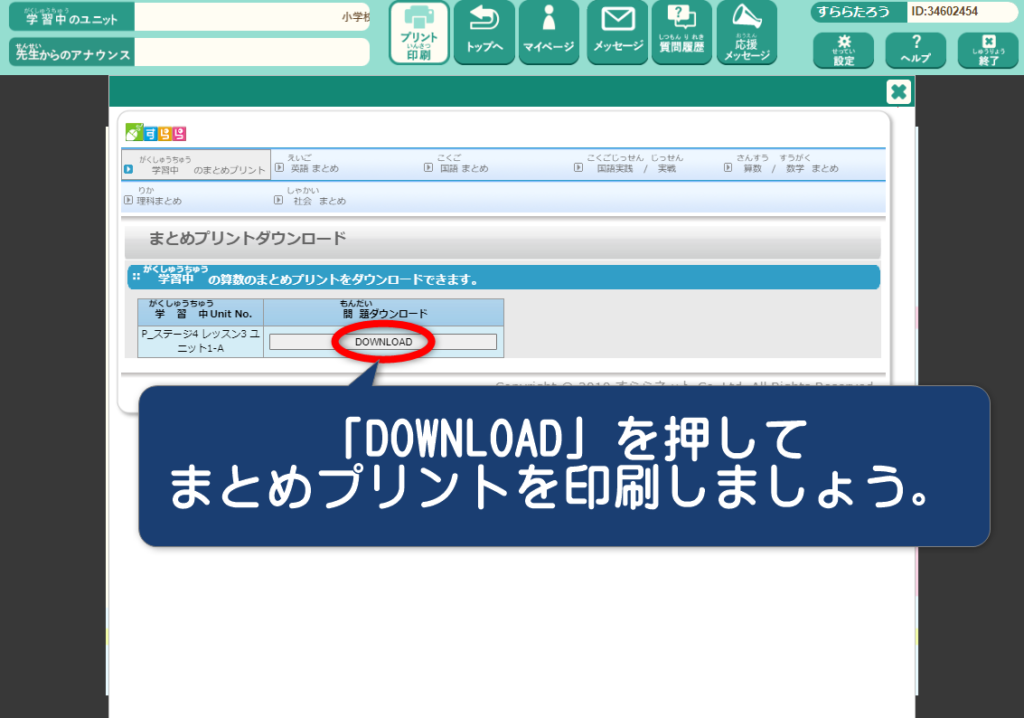

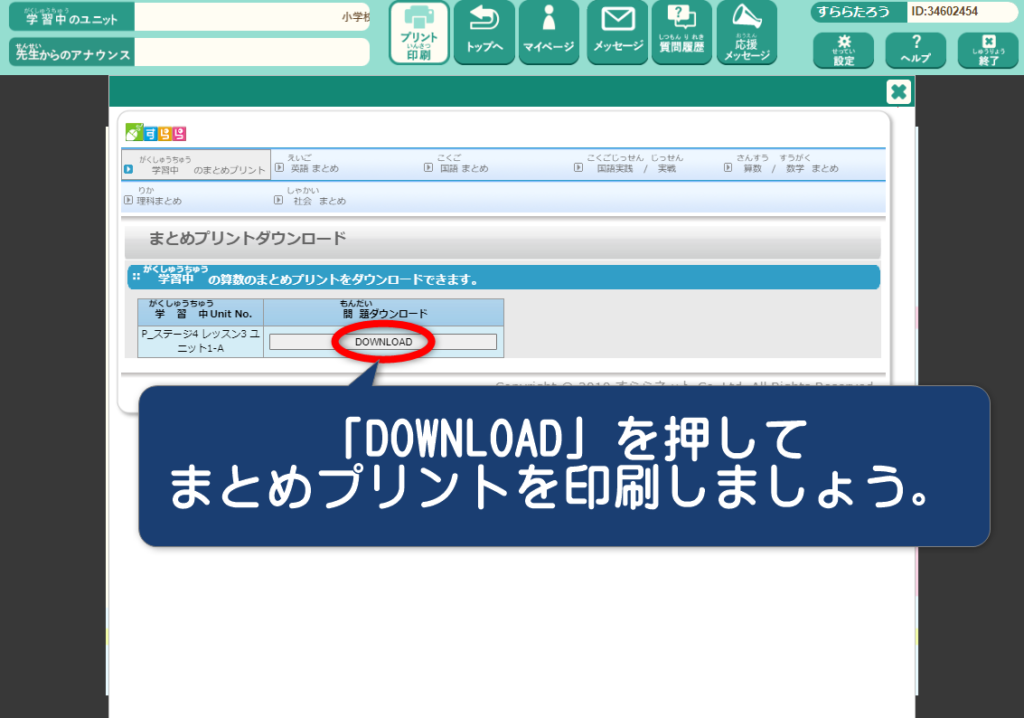

まとめプリントは印刷して書きこもう

レクチャーの最後に「まとめプリント」のページに進みます。まとめプリントについてはご自宅にプリンタがある場合は印刷して書き込みましょう。

プリンタがない場合は、ノートに答えを書き込むことで代用できます。

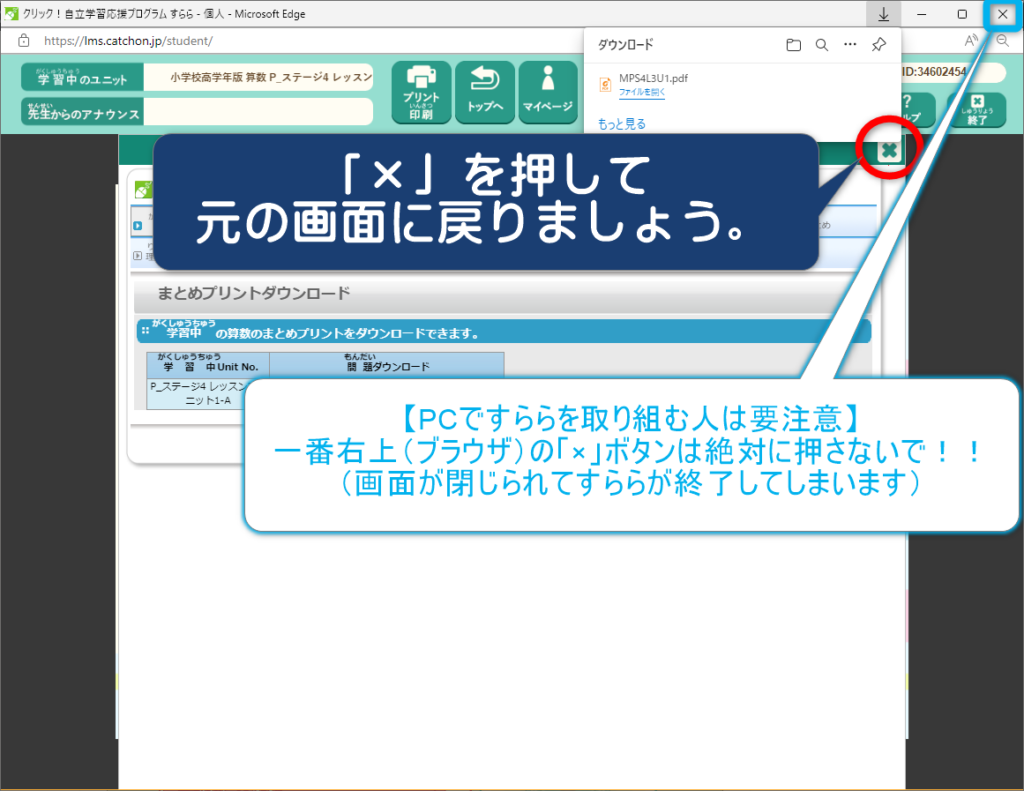

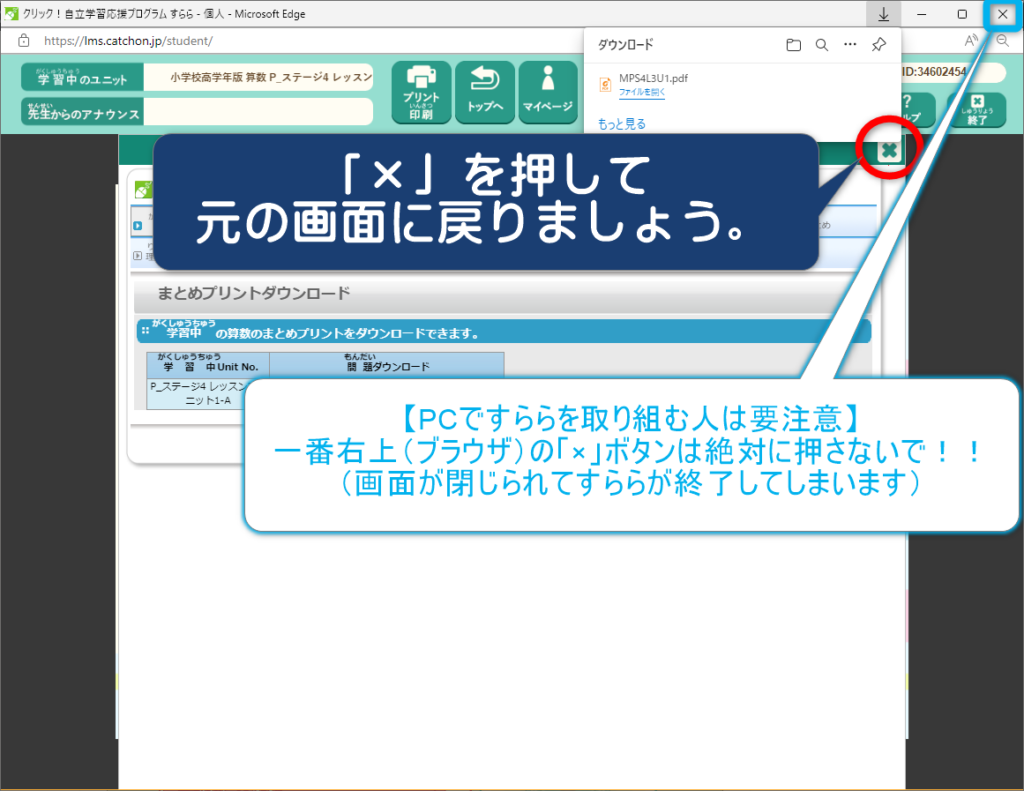

印刷が終わったら元の画面に戻るのですが、PCで学習をしている人は注意が必要です。

ブラウザ(画面一番右上)の「×」ボタンを押してしまうと、画面が閉じられてしまってすららも強制終了になります。

再度ログインし直さないといけない(とても面倒)ので、普段PCを使うことに慣れていないお子さまがPCですららを取り組む際は気をつけてくださいね。

印刷が終わったら、まとめプリントの空欄に答えを書き込みましょう。「分からない」「忘れてしまった」など解けない問題は、飛ばして答え合わせの時に確認しましょう。

丸付けが終わったら、いよいよドリル(演習)です。あと少し頑張りましょう!

ドリルを進めてクリアを目指そう

レクチャーをすべて見終えたら、ドリル(演習問題)を進めていきましょう。

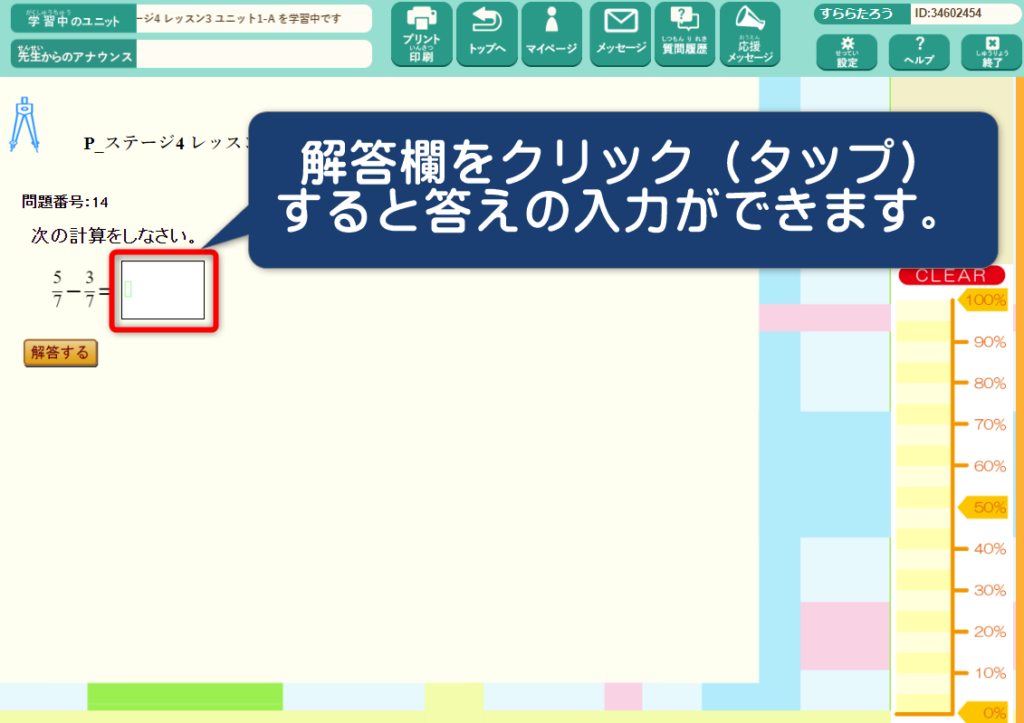

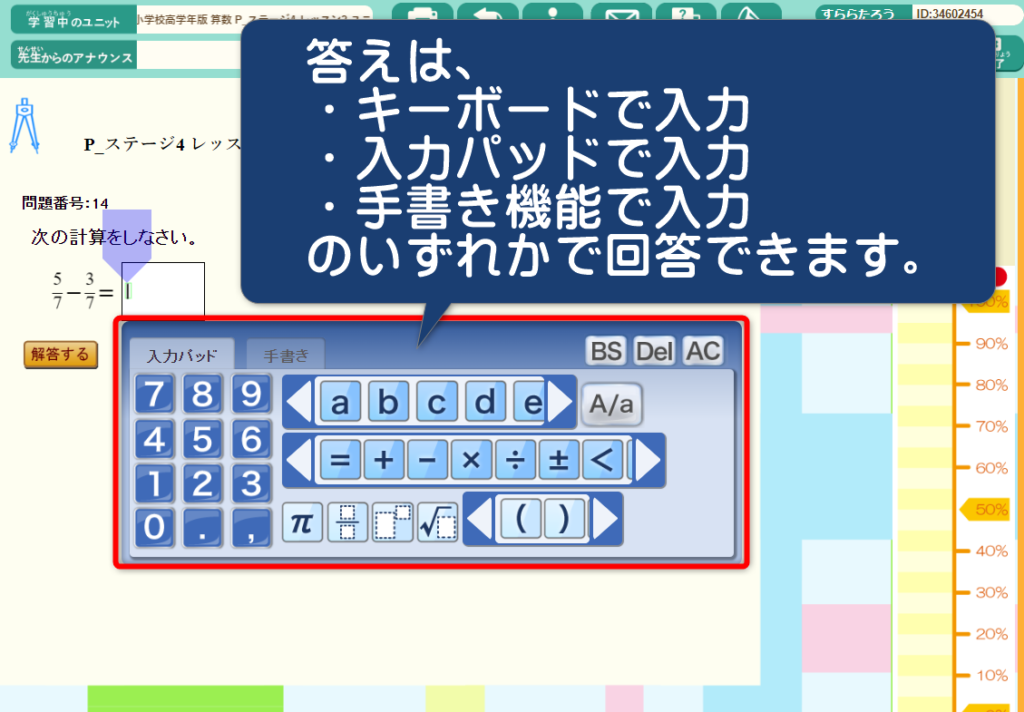

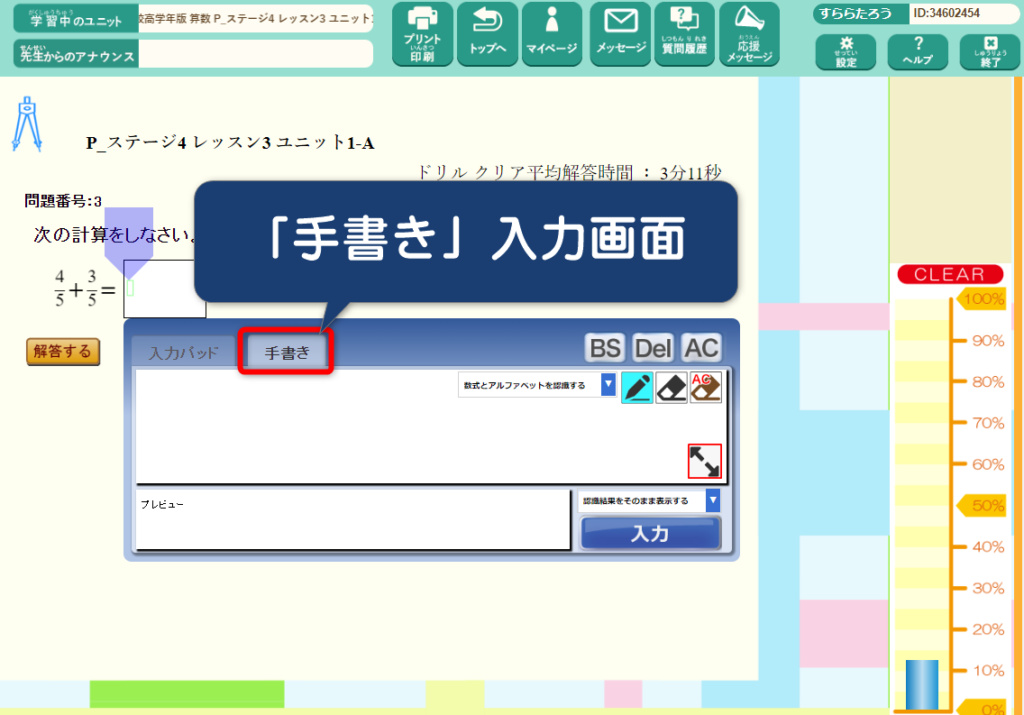

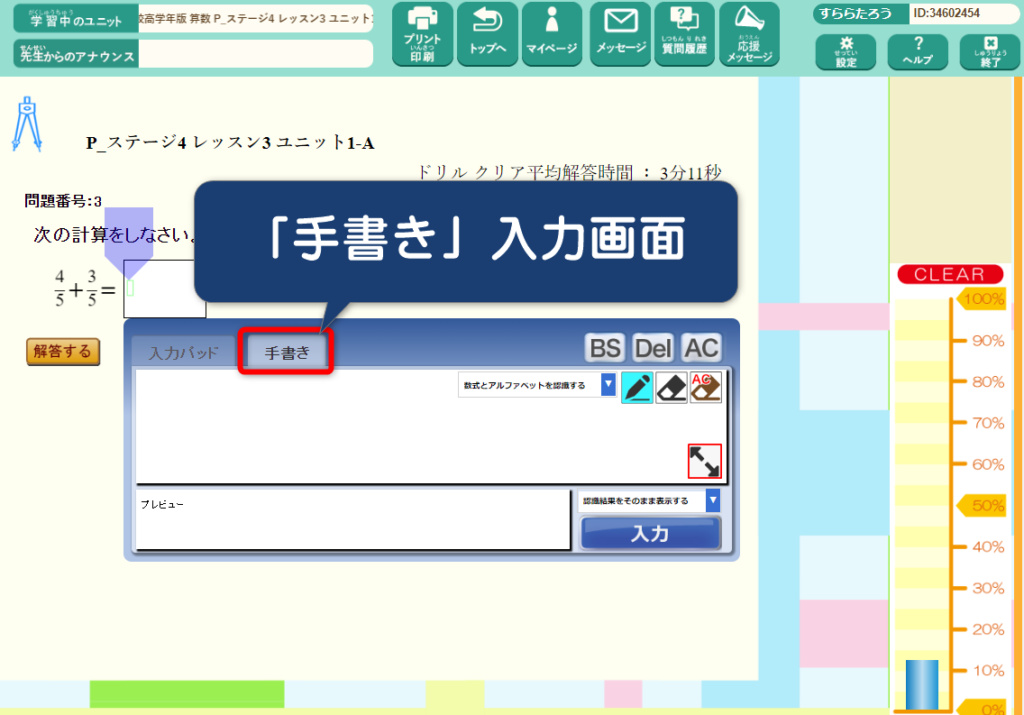

回答欄をクリック(タップ)すると、答えの入力ができます。キーボードや手書きで入力することもできますし、出題内容によっては「入力パッド」を使って入力することもできます。

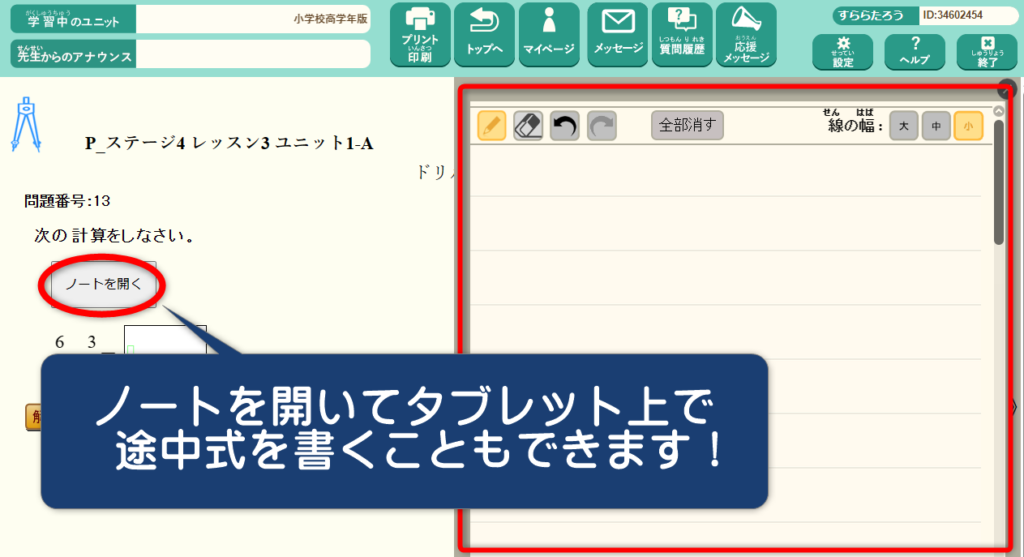

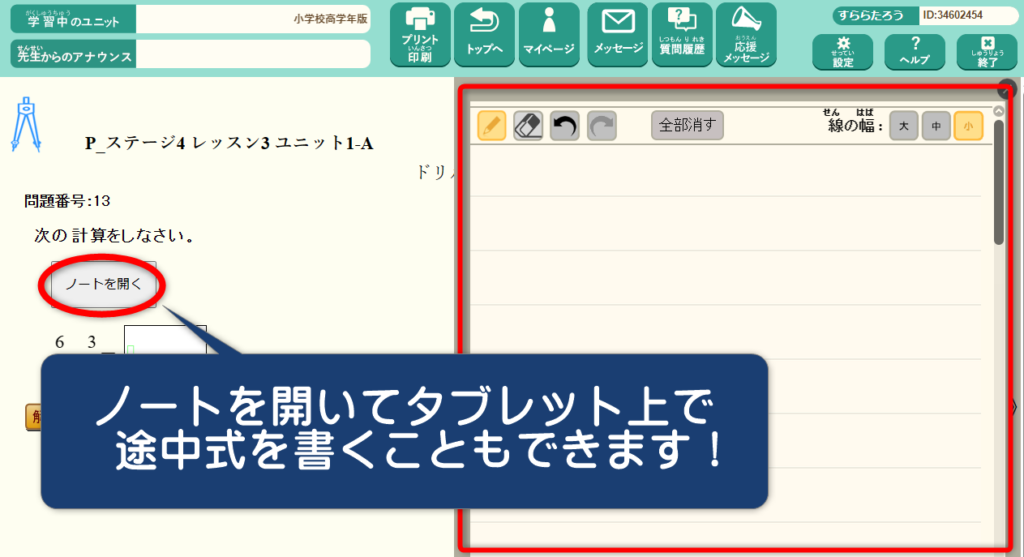

なお、手書き機能をONにしていると「ノートを開く」というボタンが出てきますが、押してもらうとノート画面が表示されて途中式を書くことができます。

タブレット上で書きこんだ途中式はデータとしても残るので、相談すればコーチから具体的なアドバイスももらいやすいかもしれません。ぜひ活用してみてくださいね!

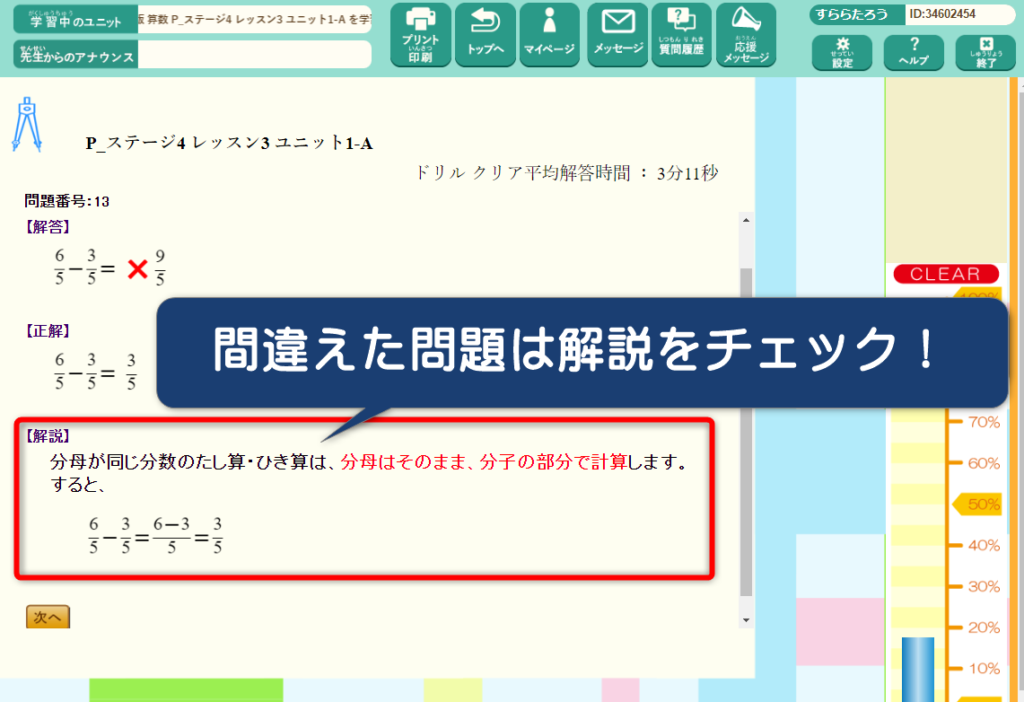

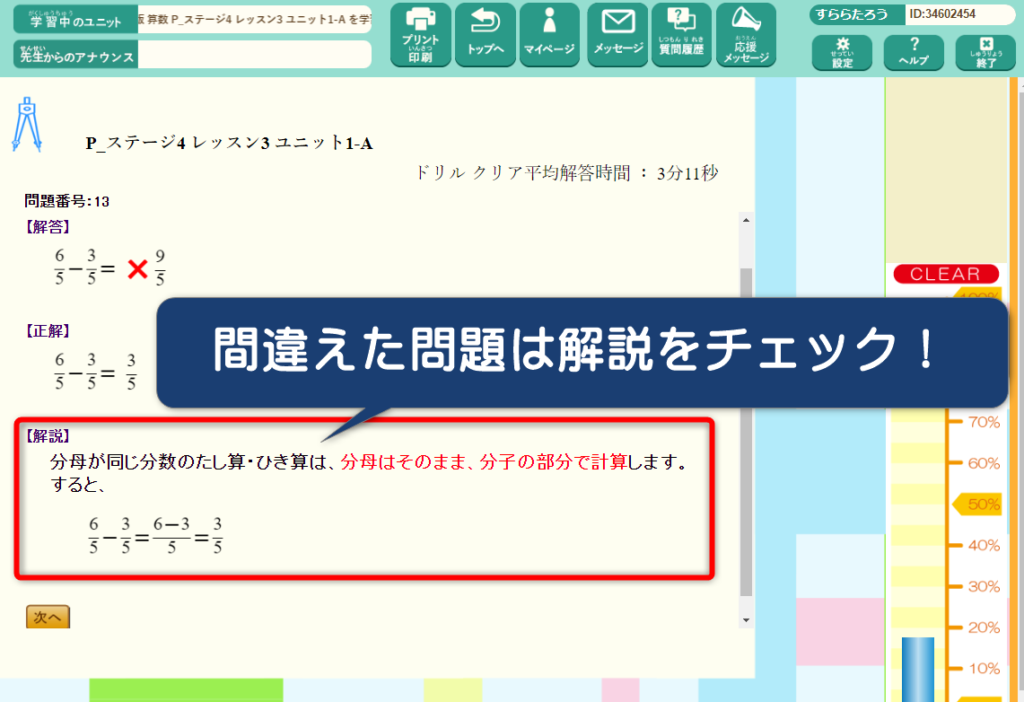

ここで注意点なのですが、間違えた問題については必ず解説を確認しましょう。

すららは一問解くごとに解説をしてくれて、その解説を確認することで少しずつ理解が深まり、正答率が上がっていきます。

クリアできない時の要因として、

□レクチャーをちゃんと見ていない

□レクチャーの練習問題を解いていない

□ドリルの解説を確認していない

□(計算問題で)途中式を書いていない

の4点が挙げられます。中々クリアできない時は、まずはこの4つができているかどうかを確認してみてくださいね。

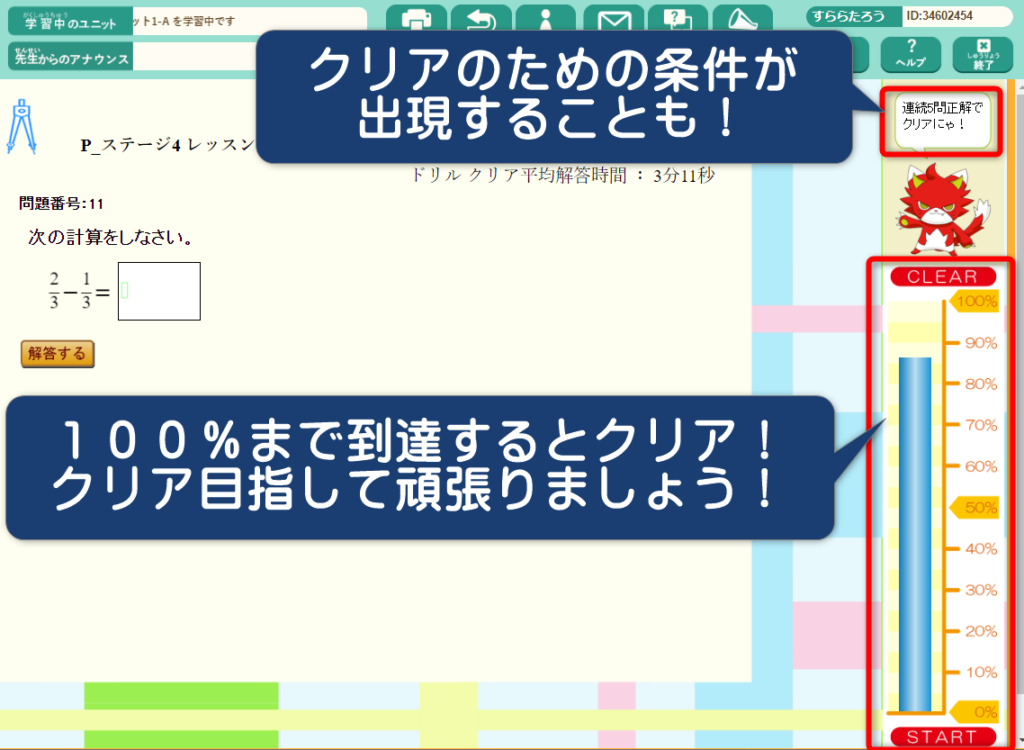

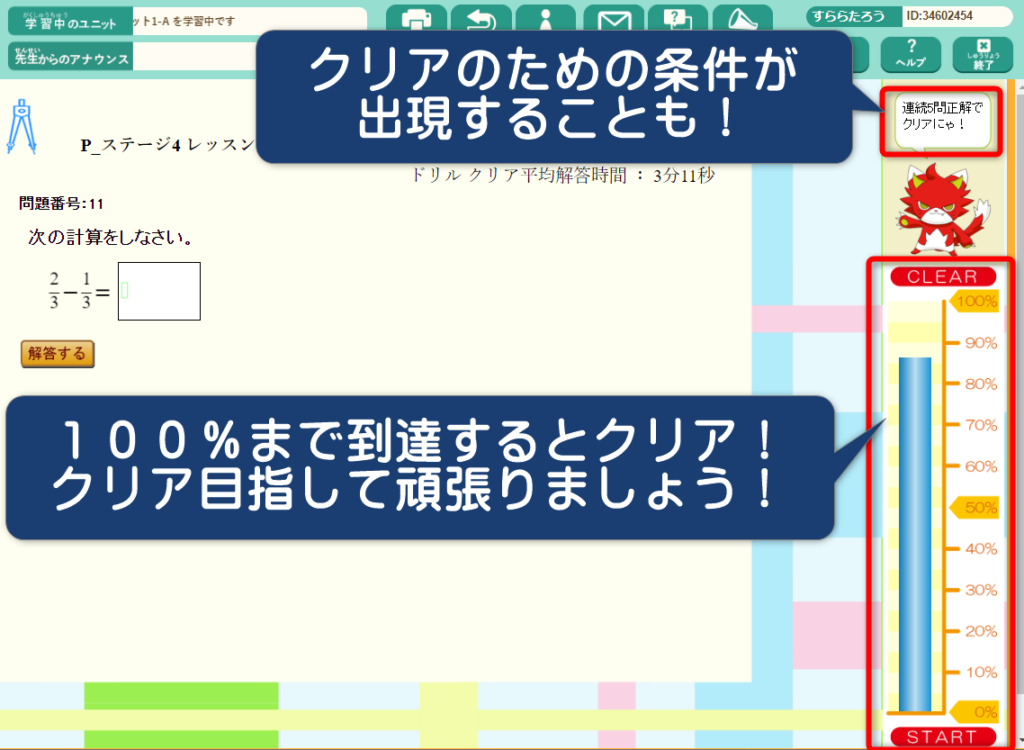

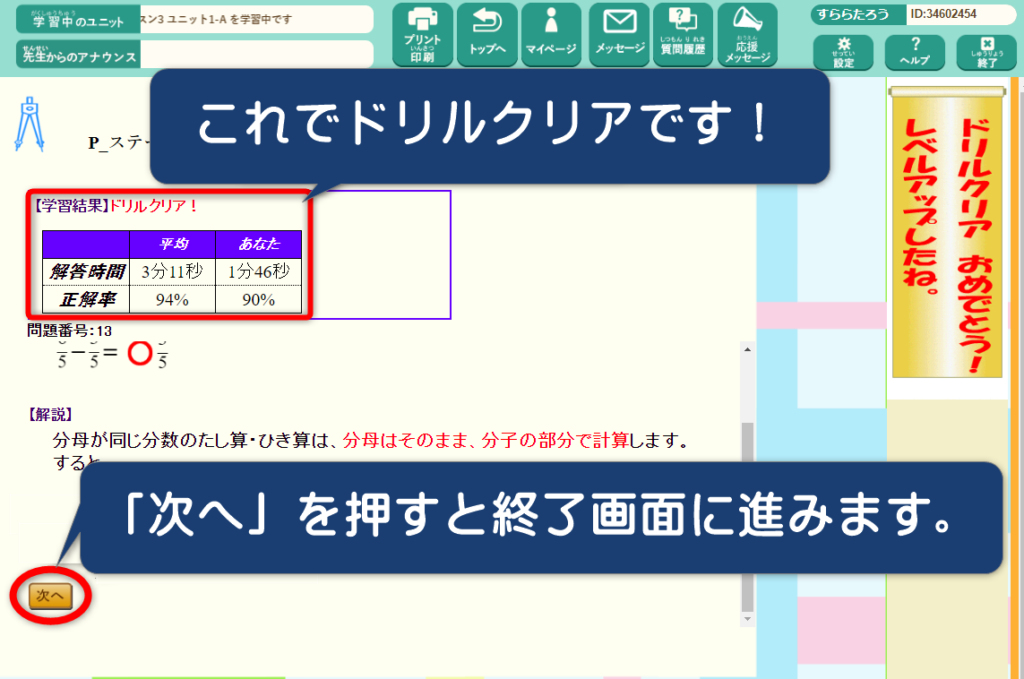

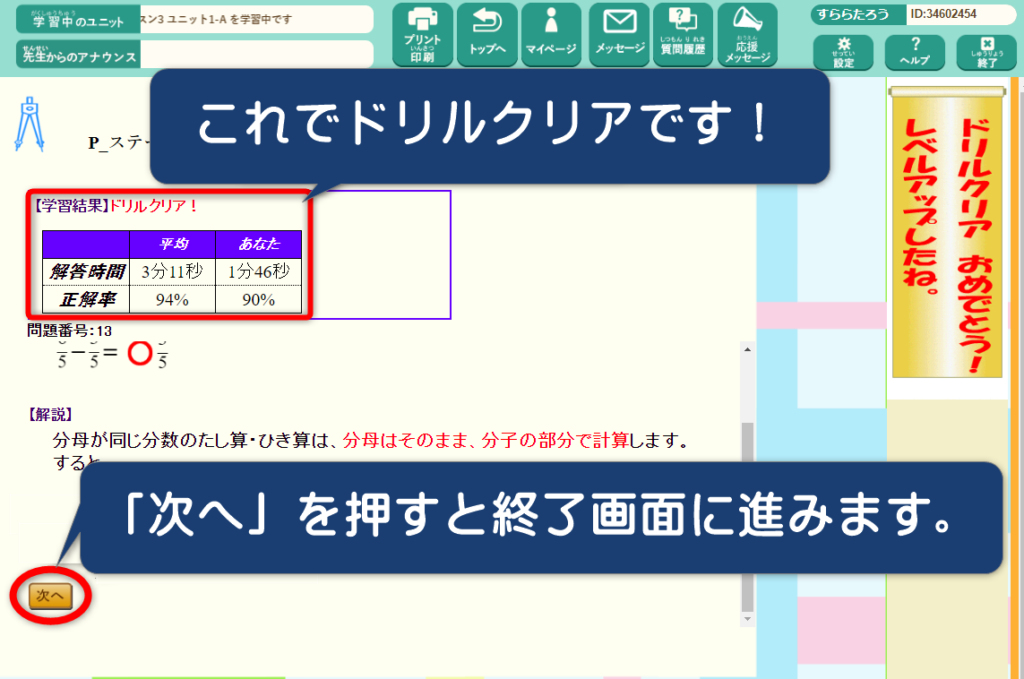

ドリルの問題を解いていくと、画面右のステータスバーが増えていき、100%まで到達するとクリアです。

ある程度の理解度にならないとクリアできないようになっているので、ドリルによっても、解く人によっても問題数が変わります。(間違えが多いとその分問題も増えます。)

急いで解くよりも一問ずつ丁寧に解いた方が、結果的に早く終わるので焦らずじっくり解いてみてくださいね。

見事100%まで到達すると無事クリアです!

時間がかかりすぎたり、理解度が低すぎると「タイムアップ」になってしまいクリアにならないことも。。

先ほどのチェック項目(レクチャーちゃんと見る、練習問題ちゃんと解く、解説確認する、途中式書く)に気をつけながら、クリアを目指していってくださいね。

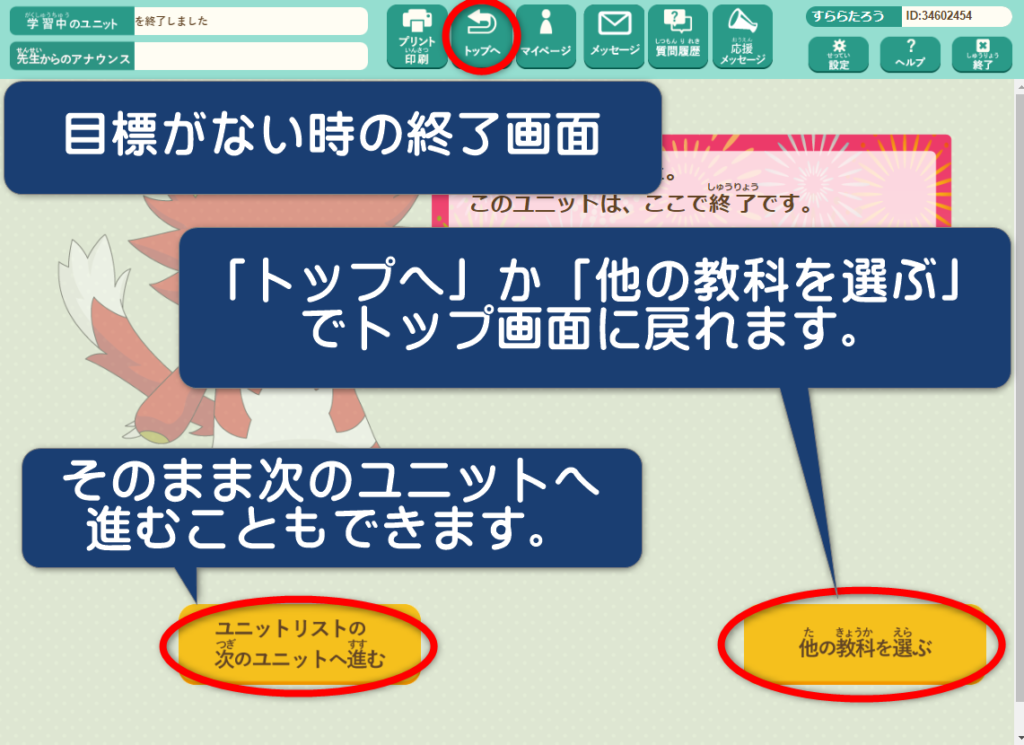

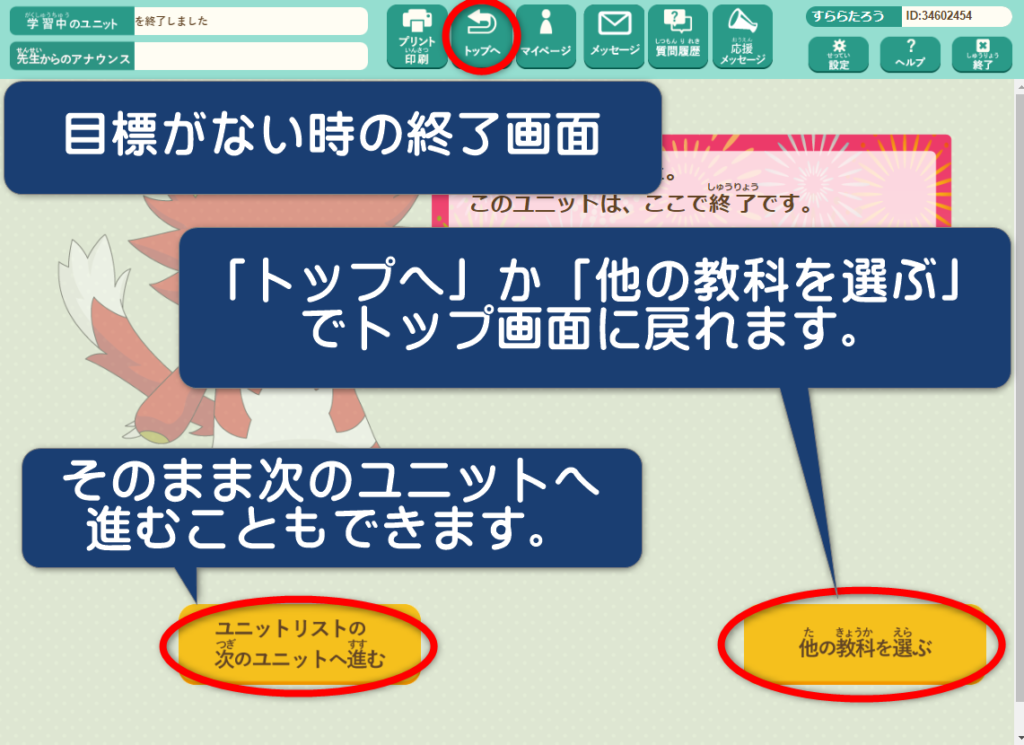

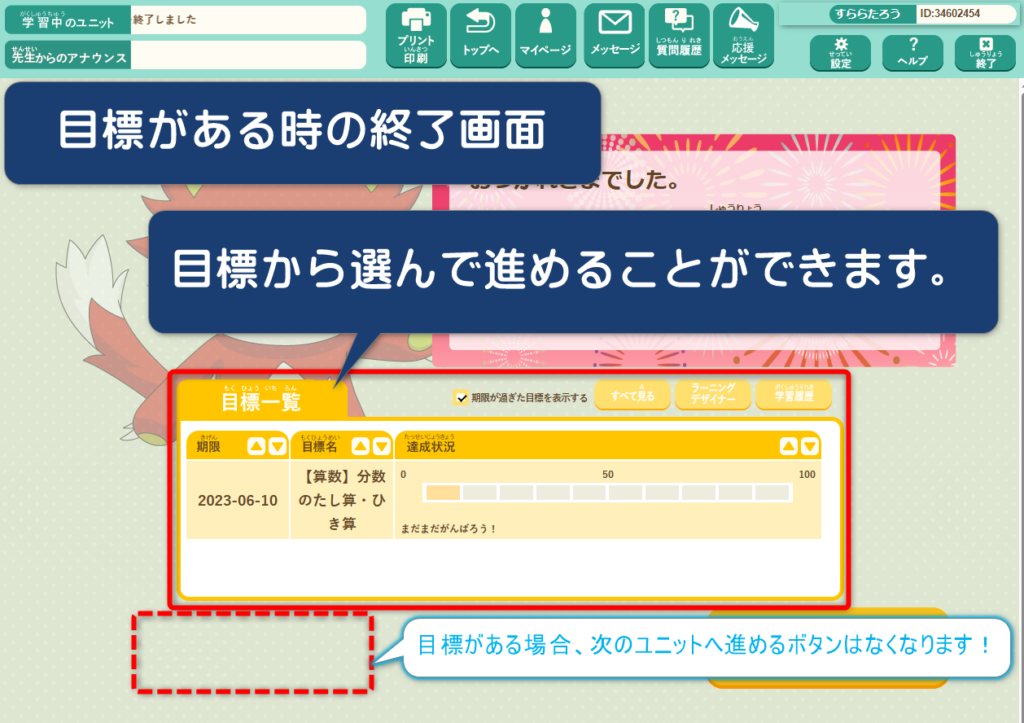

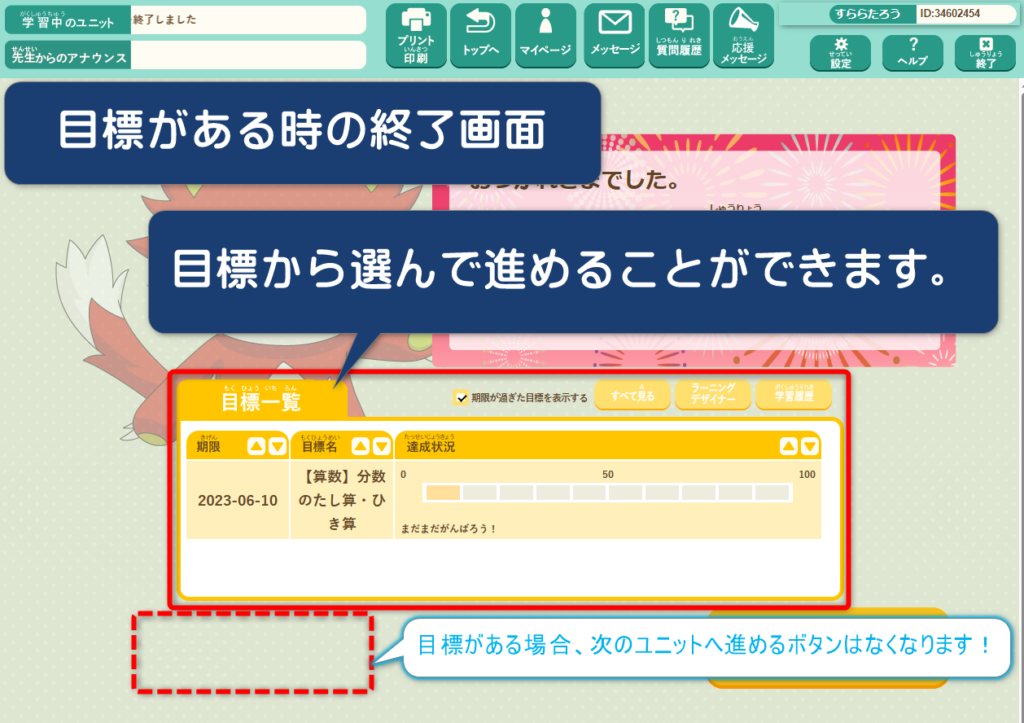

終了後の画面ですが、目標がある時とそうでない時で少し異なります。

目標がない場合はそのまま次のユニットへ進めることができるので、順番にどんどん進めたい人は目標を作らずに自分で進めていくと効率良く進められます。

「どこを進めれば良いか分からないよ」という人は、すららコーチに目標を作ってもらうと、目標から続きを選べるようになります。

ぜひお子さまに合ったスタイルで取り組んでみてくださいね。

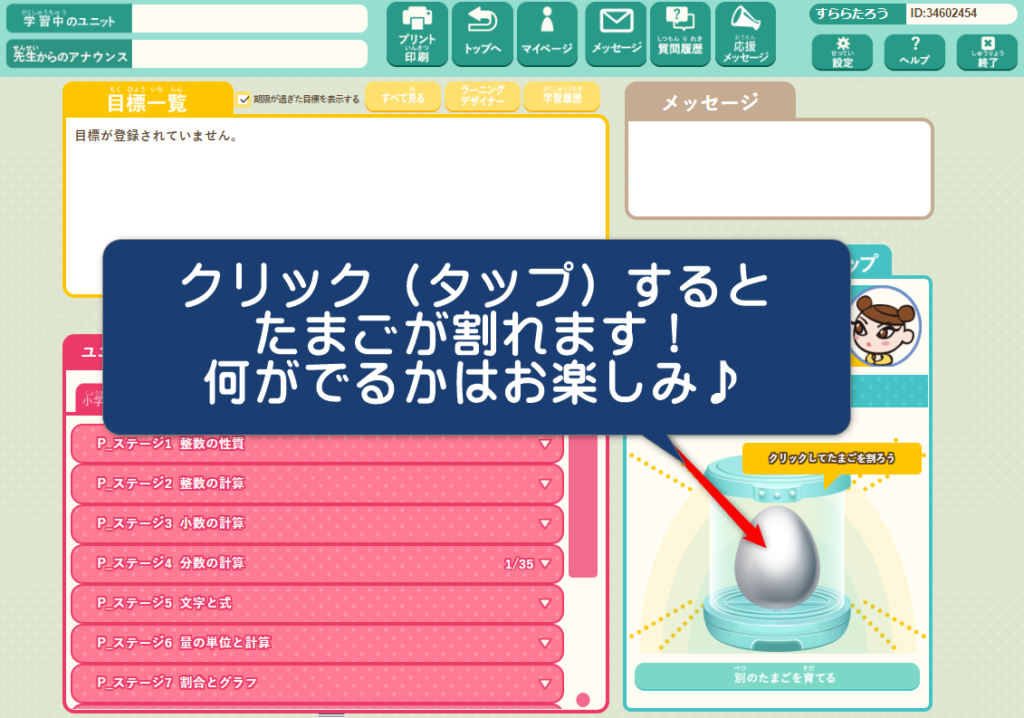

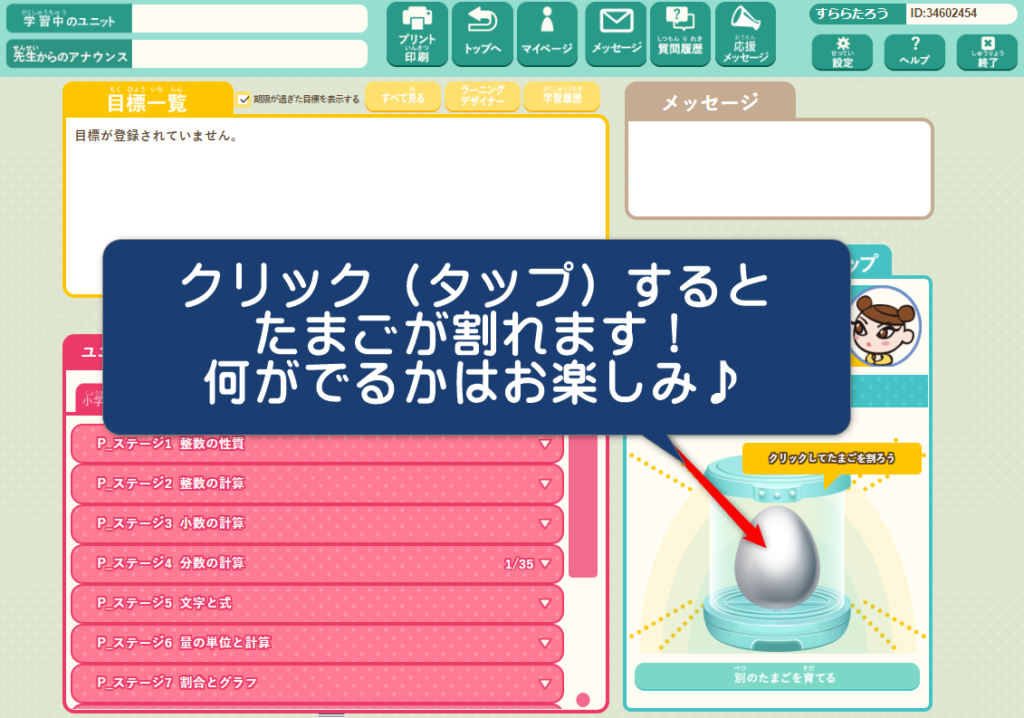

(おまけ)アチーブエッグを割ろう

初めてすららで1ユニットクリアできたら、アチーブエッグを割ってポイントとアバターをゲットしましょう。

ポイントはマイページやショップでアイテムを購入したり、パートナーを育てたりすることができます。アバターはマイページにてお気に入りのアバターをマイアバターに設定することができます。

すららはお楽しみ要素も満載なので、楽しみながら学習を進めていってくださいね。

※マイページやアチーブエッグについて詳しく知りたい方はこちら

ユニットリストからの始め方

最後にユニットリストからの始め方も確認しておきましょう。

初めは体系図画面からの学習をお勧めしていますが、慣れてきたらユニットリストから選んで進めてもOKです。

科目を選んでユニットリストを開く

体系図画面から学習を進める時と同様、学習したい科目とコースを選ぶとユニットリストが表示されます。

ステージ・レッスン・ユニットを選ぶ

ユニットリストが表示されたら、ステージ、レッスン、ユニットを選ぶことで学習を始められます。ここでは、先ほど取り組んだ分数のたし算・ひき算の続きを選んでみることにします。

ちなみにメダルの色は、正答率に応じて以下のように決まります。

金メダル・・・90%以上

銀メダル・・・70%以上

銅メダル・・・60%以上

石メダル・・・60%未満

※小学生低学年コースのユニットにはメダルはつきません。

お子さんによって基準は違ってくると思うので、石メダルが多い子は銅メダルを、銅メダルが多い子は銀メダルを、銀メダルが多い子は金メダルを目指すようにしてみてください。

あくまでモチベーションにつながるように活用してほしいので、「金メダルじゃないからダメ!」といった指摘に使わないようにご注意ください。

ちなみに始めたての人にユニットリストをお勧めしない理由は、ユニットリストでは体系学習のメリットを十分に活用しにくいからです。

例えば、低学年版の国語は文章を読む練習ができるステージがあって、体系図からだと視覚的に選べますが、ユニットリストではかなり下の方までスクロールしないと選べません。

他にも、中学の理科はユニットリストの順番に進めると、いきなり中3の内容になっていたりします。中1の最初は生物であることが多いですが、体系図だと視覚的に選びやすいです。

科目によっては、とりあえず上から順番に進めてしまうと「難しすぎ」「簡単すぎ」といったこともあるので、初めてすららで学ぶ人は体系図から選ぶようにしてくださいね。

まとめ

今回は、すららを始めたばかりの人に確認しておいてほしい部分を解説しました。

・すららは自由度が高い!

・手書き機能はPCの人はオフに変更!

・慣れないうちは体系図からがおすすめ!

すららはできることがかなり多いので、逆に混乱してしまう人も多いと思います。いきなり全てをやろうとしなくて良いので、少しずつすららに慣れていきましょう。

コーチやサポートセンターにも気軽に相談してほしいですが、「こんなこと聞いていいのかな?」と相談しにくい時は、この記事を見ながらすららの使い方を学んでいってくださいね。

コメント