たろうくんママ

たろうくんママテストが近づいてきたんだけど、どうやってすららでテスト対策をすればいいかしら?

それならすららの「定期テスト」がおすすめだよ!

テスト対策がしたい人には、すららの「定期テスト」がおすすめです。

しかし、実際には使い方がよく分からなくて「定期テストは使ったことがない」という人も。

そこで今回は「定期テストを使ってすららでテスト対策をする方法」について記事を作成しました。

私は「すららコーチ」としてサポートもしていますが、「学習塾の塾長」として、実際にテスト対策にすららの「定期テスト」を活用しています。

実際にすららを活用しているプロとして、テスト対策に役立つ情報をお伝えしていきます。

- すららで学校のテスト対策がしたい

- 「定期テスト」の使い方を知りたい

- 「定期テスト」の活用方法を知りたい

この記事を読めば、すららの「定期テスト」を使ってテスト対策を効率的に進められるようになります。

すららを始めたばかりの人でも分かるように実際の画像付きで解説しているので、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。

「テストに向けてではなく、普段の学習の理解度を確認したい!」「テストをする前に成績が上がる考え方を知りたい!」という方は、以下の記事を参考にしてみてください。

まずは「定期テスト」の使い方から解説していくよ!

\ すららをこれから始める方はこちら /

/ 今なら入会キャンペーン中! \

定期テストの使い方

では定期テストの使い方から解説していきます。

「小テストコースの使い方」で解説した内容とほとんど同じ流れになるので、すでにそちらの記事を読んでいる人は、さらさらっと読み進めてください。

もちろん、そちらの記事を読んでいない人でも分かるように解説していますので、安心して読んでいってくださいね。

定期テストの始め方

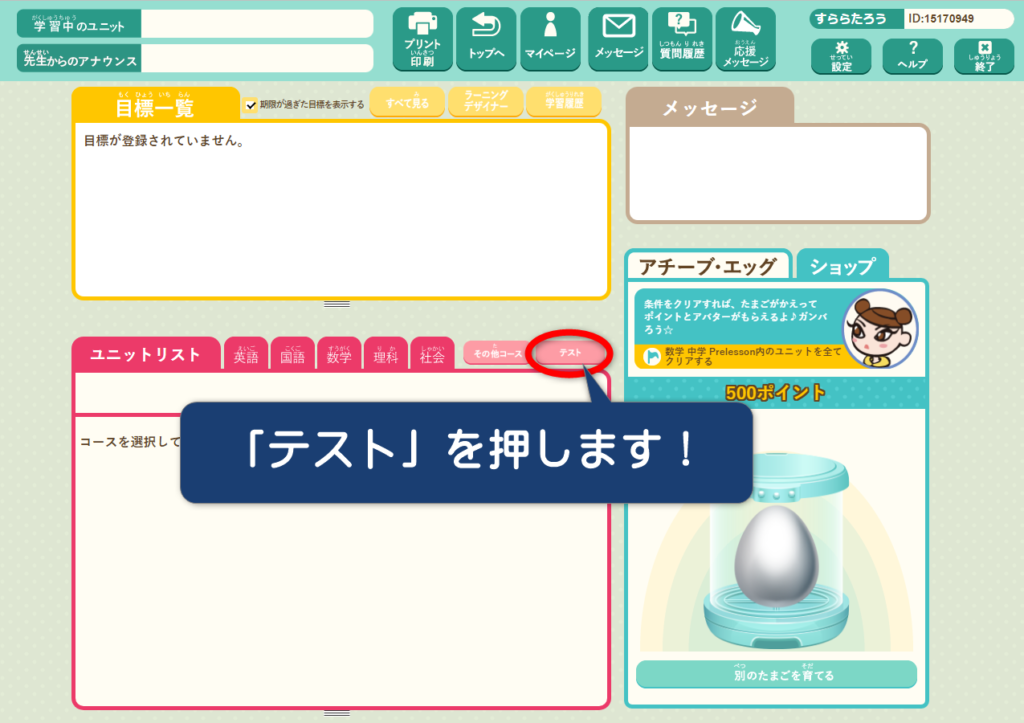

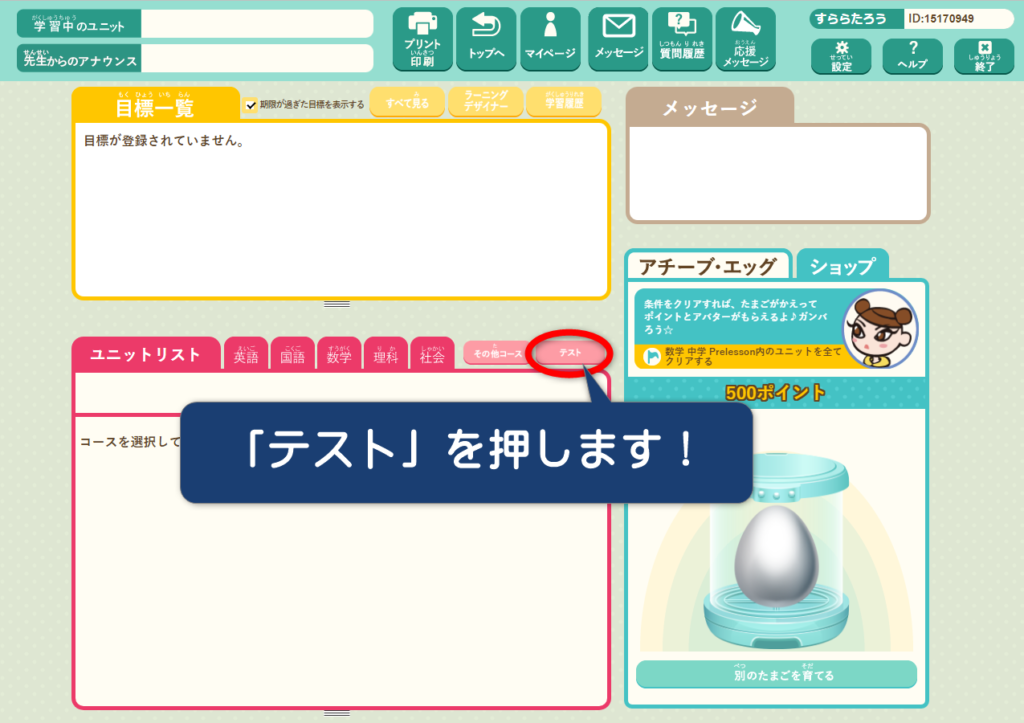

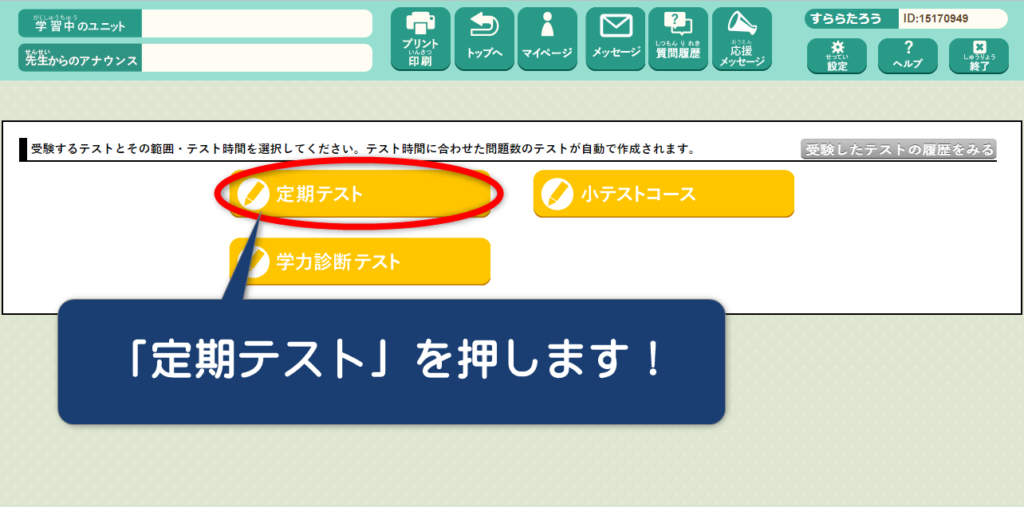

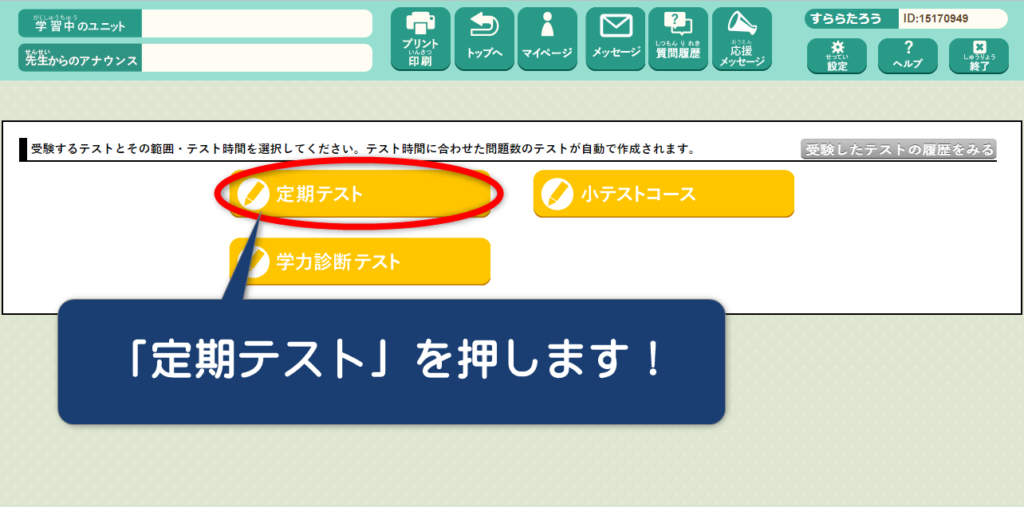

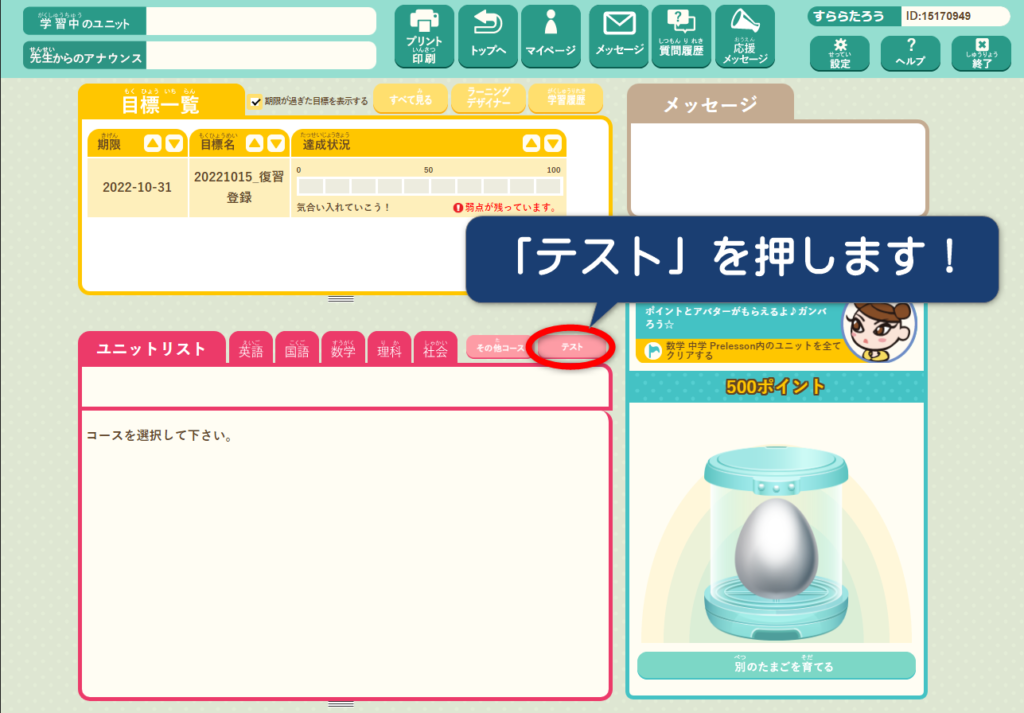

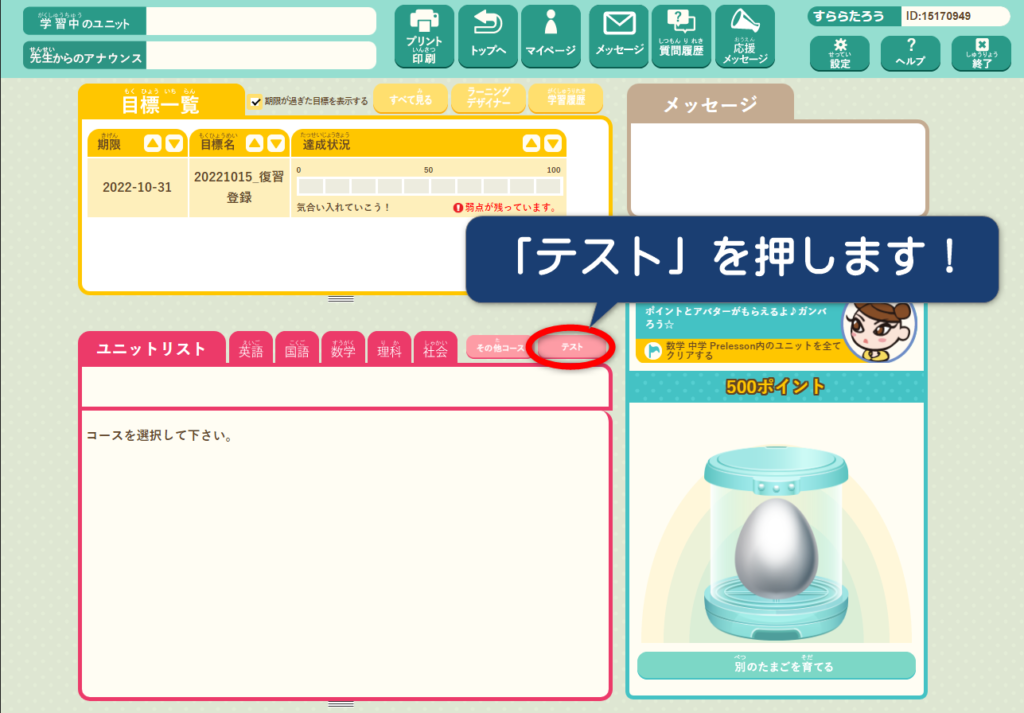

定期テストを利用するためには、すららのトップ画面から「テスト」を押して、3つのコースから「定期テスト」を選びます。

この手順で定期テストコースの画面に進むことができます。

では次にテスト範囲設定の具体的な手順を説明します。

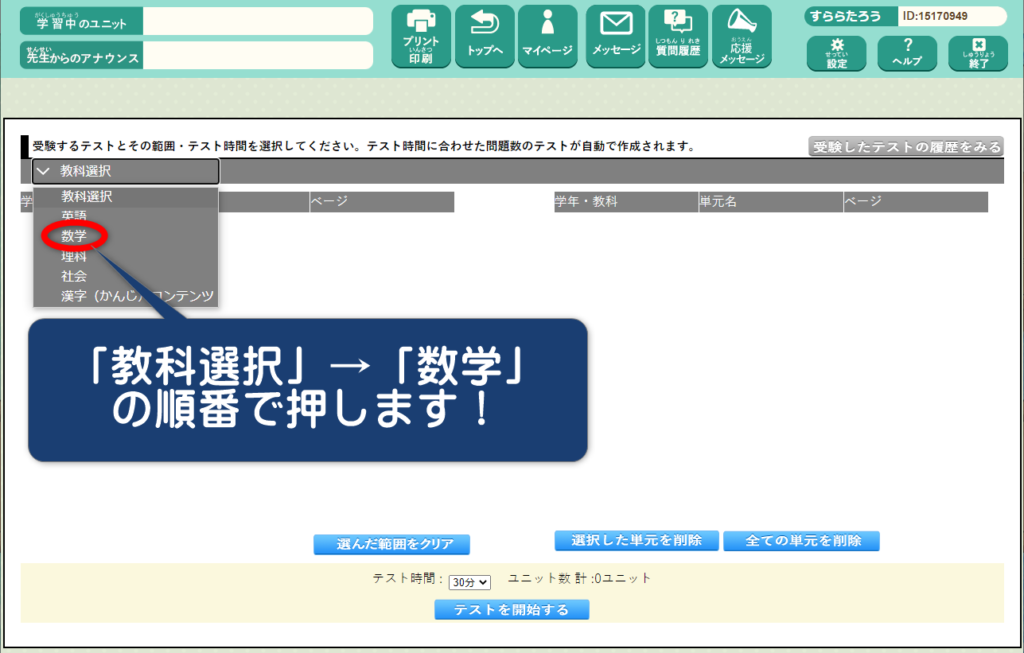

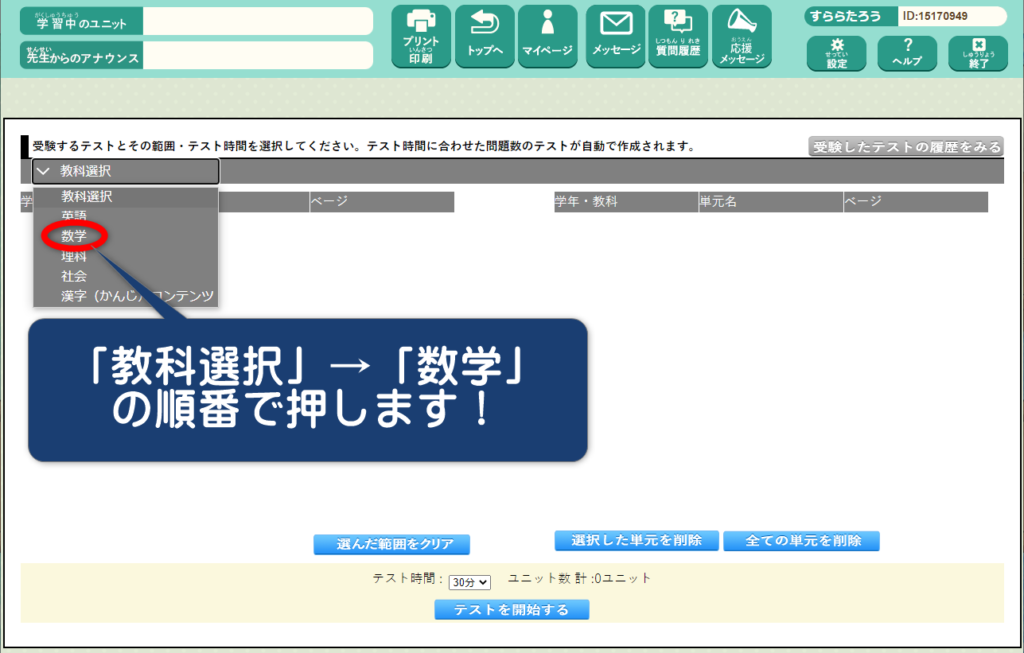

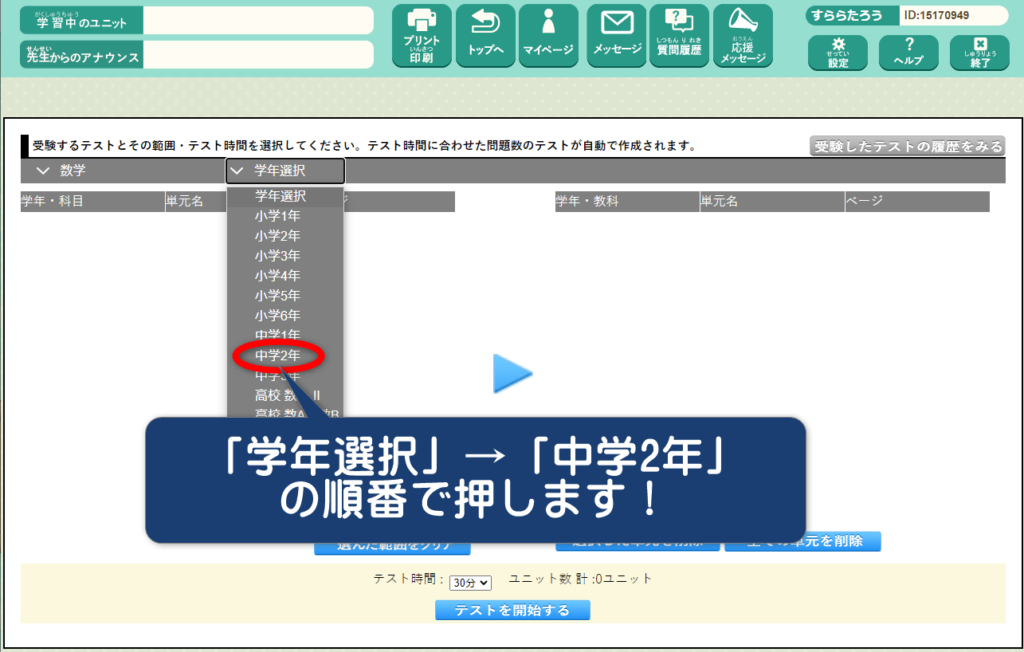

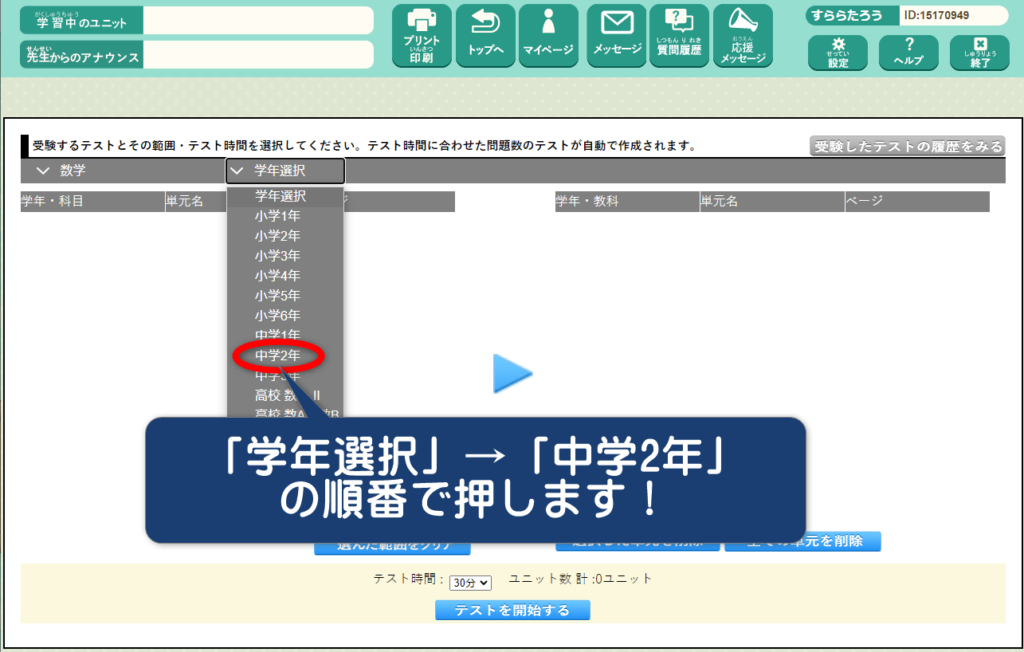

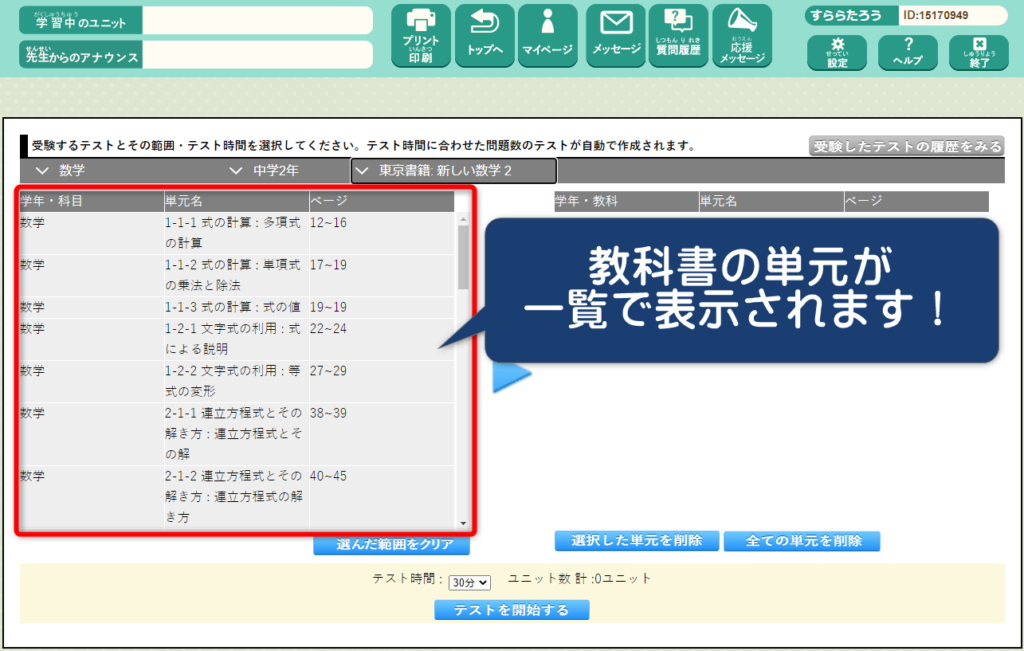

今回は、中学2年生の子が数学(連立方程式)のテスト対策をしたいというケースでテスト範囲の設定をしていきます。

まず、以下の順番でテスト範囲の設定をしていきましょう。

「教科選択」

↓

「学年選択」

↓

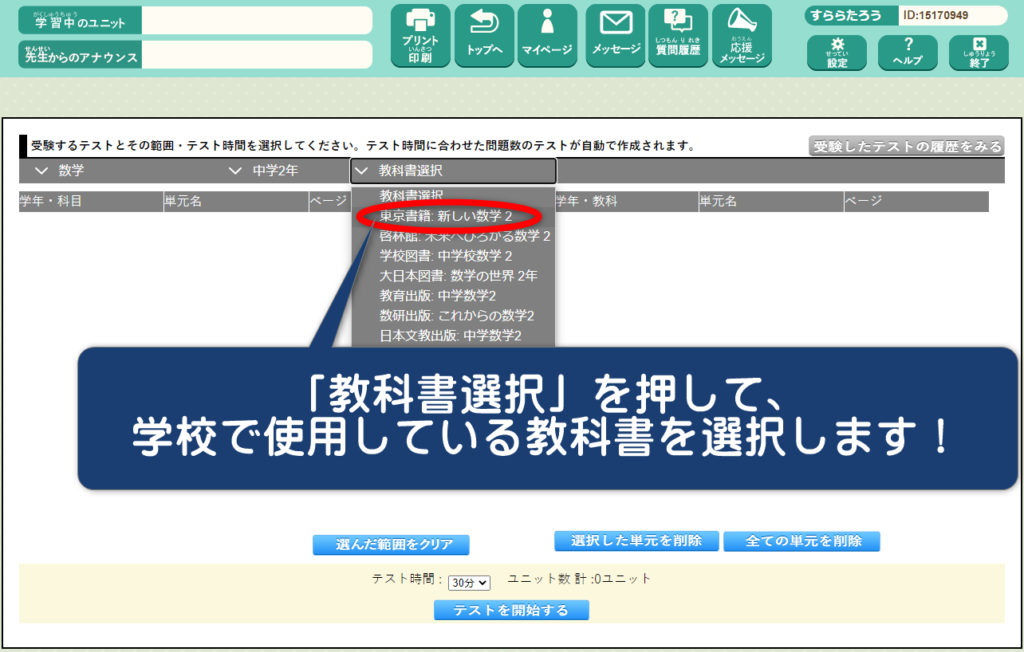

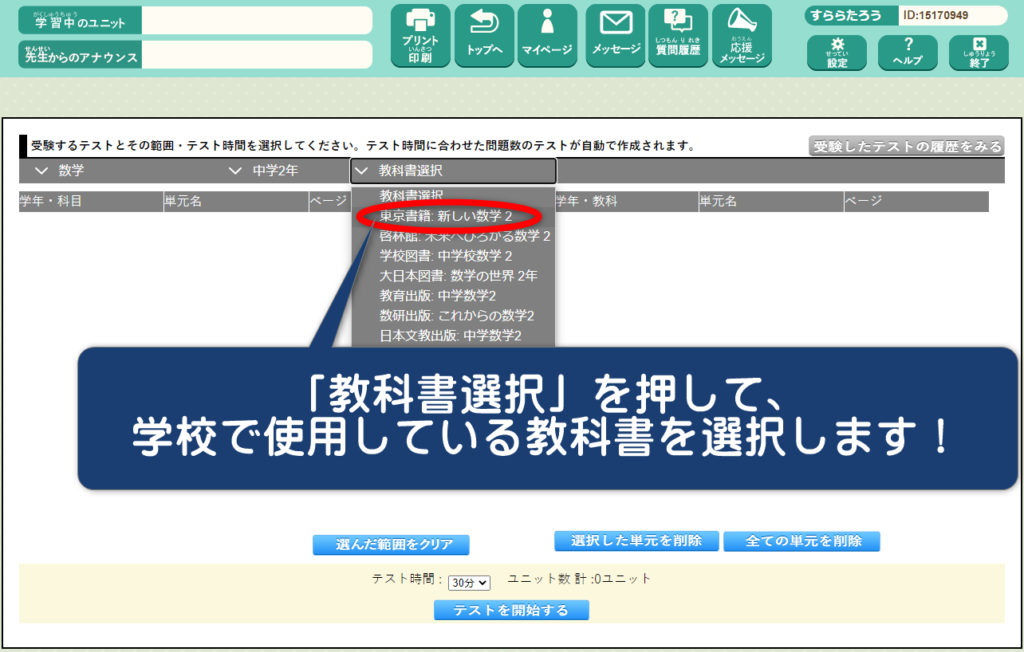

「教科書選択」

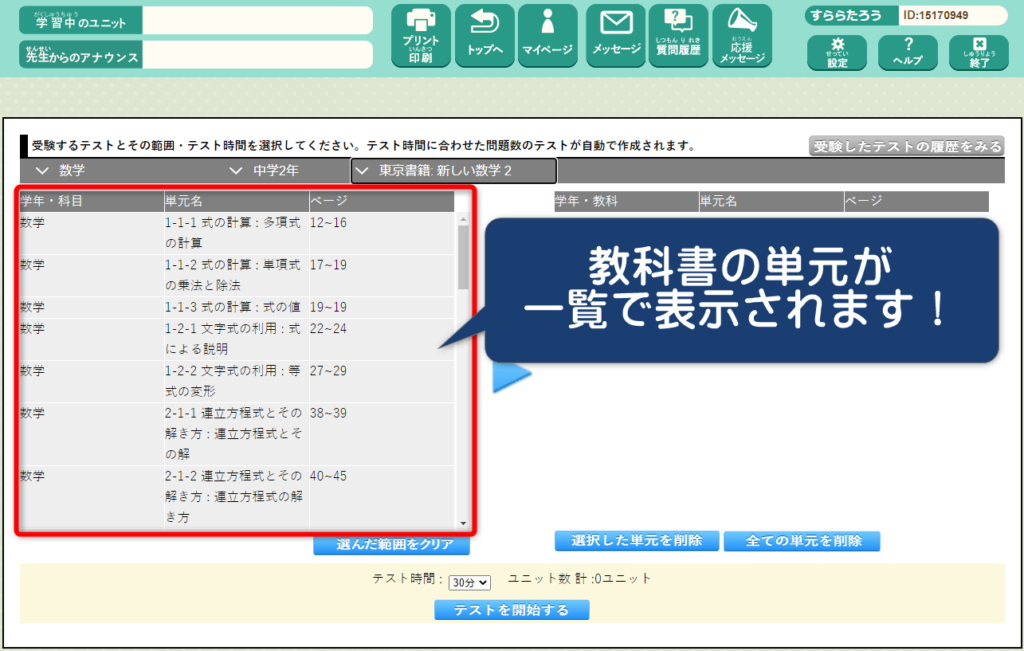

「教科書選択」まですると、教科書の単元が一覧で表示されます。

教科書が手元にない場合は「〇〇市 中学 教科書」とネットで検索しましょう。

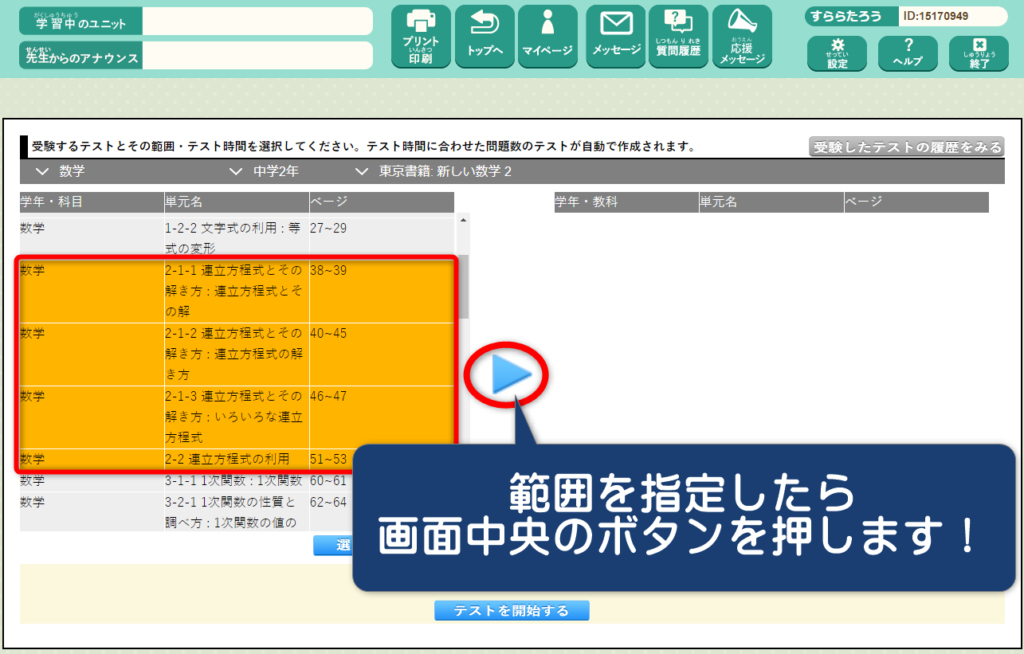

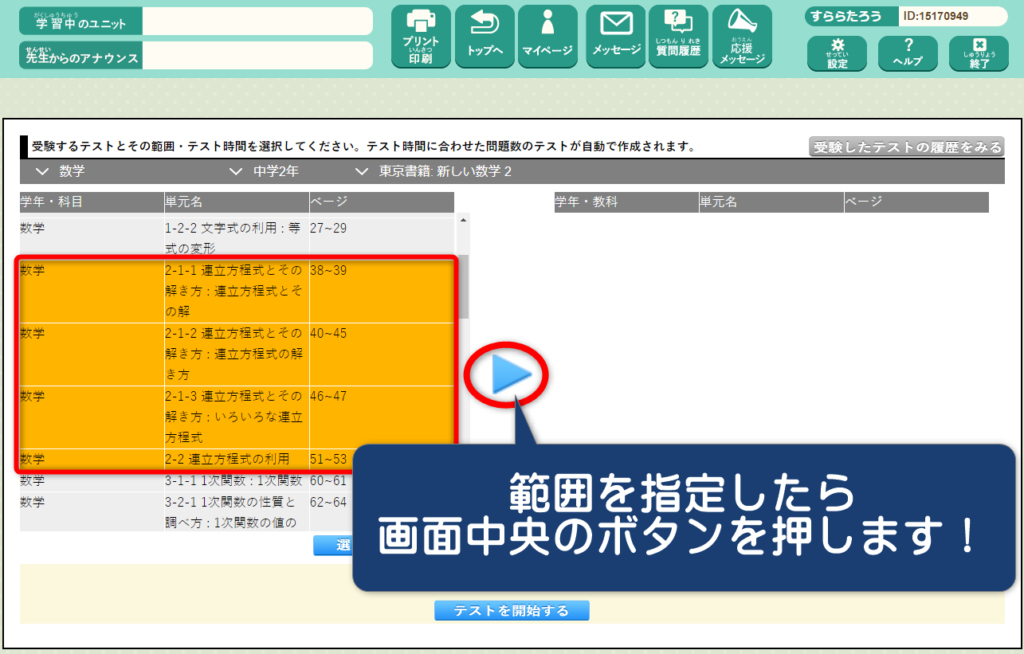

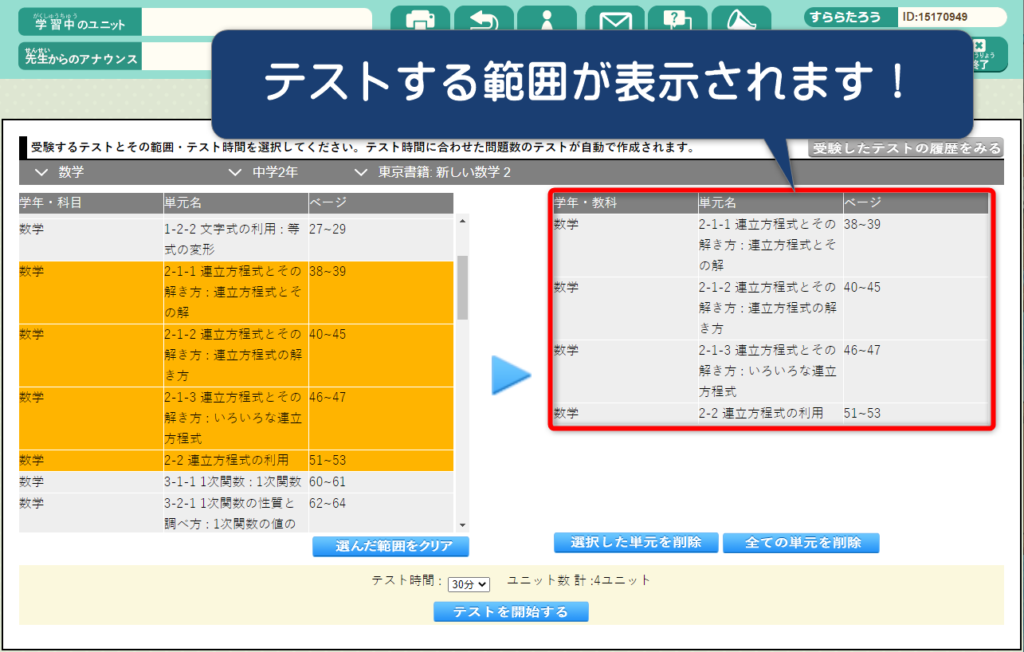

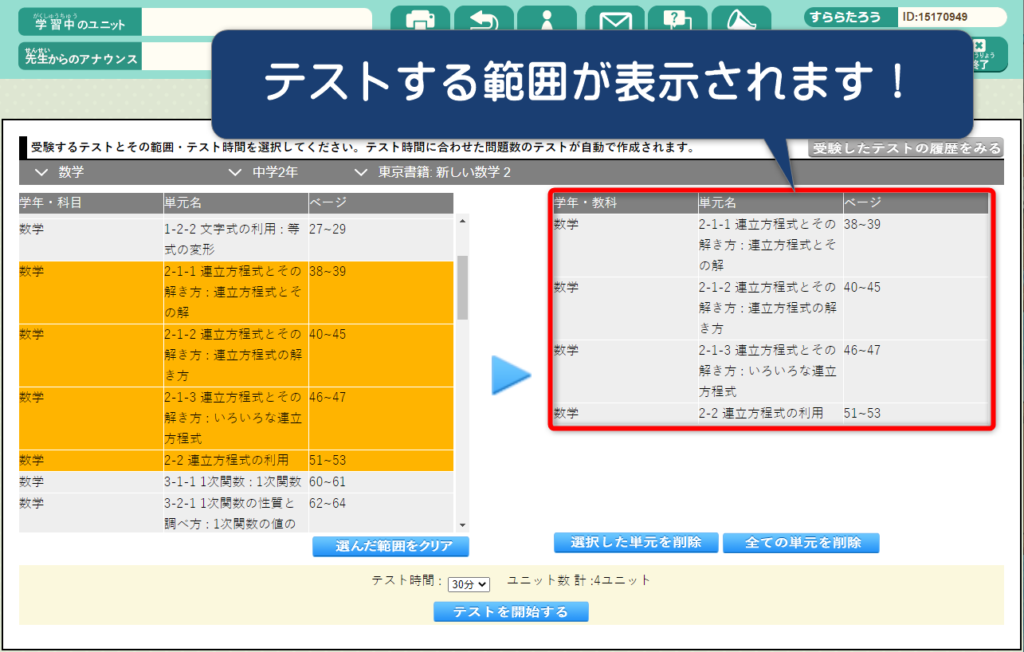

教科書の単元リストが表示されたら、テストしたい範囲を選択していきましょう。

テスト範囲が出ている場合は、テスト範囲表に載っているページ数を確認しながら範囲を指定していくと簡単です。

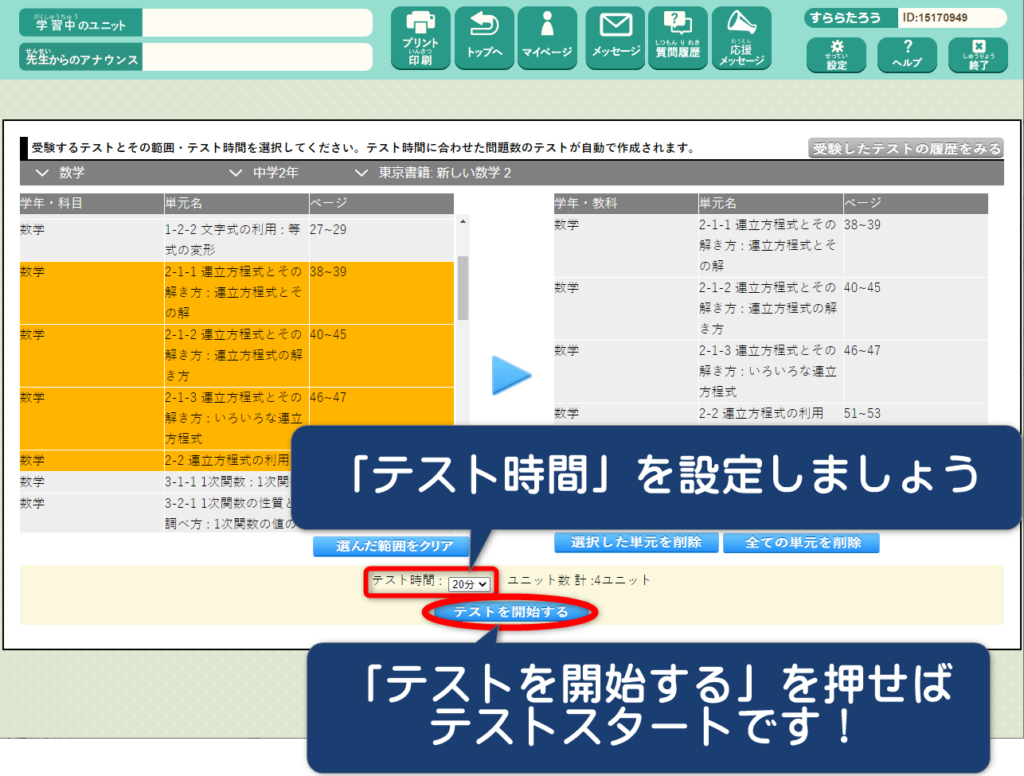

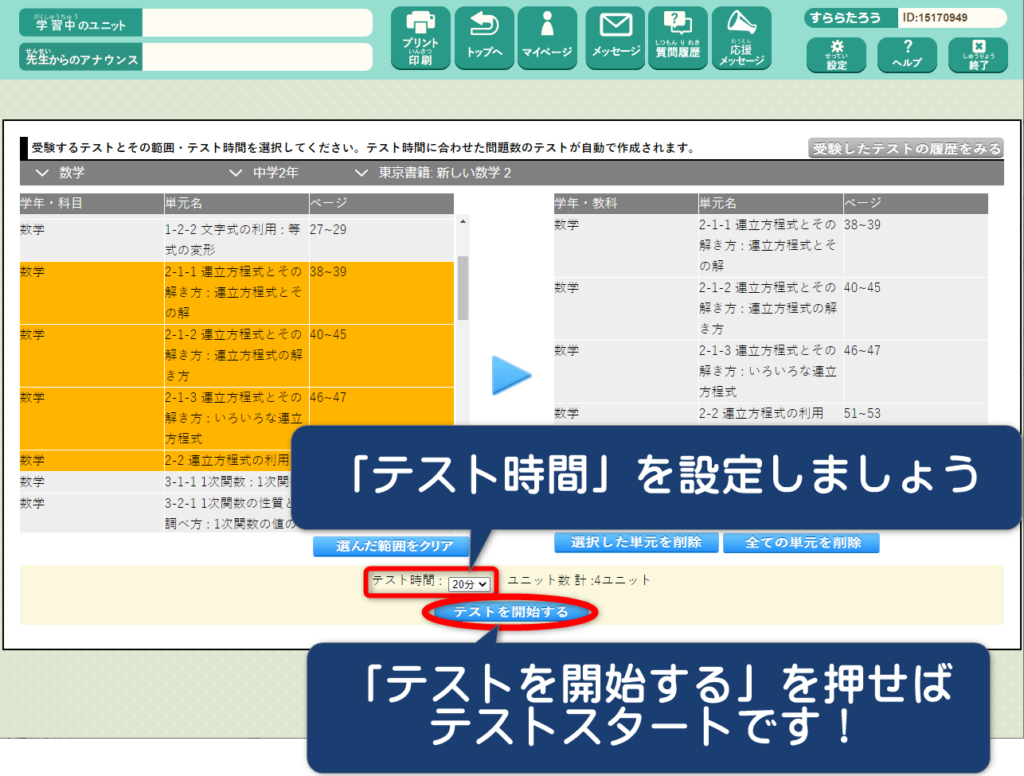

最後に「テスト時間」を設定します。

「テスト時間」は「5分~90分」の間から選ぶことができますが、あまり長い時間を設定するのはおすすめしません。

中学生は「10分~30分」

小学生は「5分~20分」

を目安にお子さんと相談して設定してみてください。

あとは「テストを開始する」を押せば、カウントダウン(3秒)のあとにテストが始まります。

定期テストは、現状の理解度を確認するためのものなので、間違いや失敗を恐れずに頑張ってみてくださいね!

【参考】こんなときはどうする?

テスト範囲がまだ分からない場合はどうすればいい?

学校で習った範囲までを設定しましょう。

「章で区切る」など、きりの良いところまでをテスト範囲に指定するのもおすすめですよ!

テスト範囲が「教科書のはじめから」の場合はどうすればいい?

前回のテスト範囲表を確認して、前回の範囲の続きからテストをするようにしましょう。

「はじめから」と書いてあるからといって全部をテストしようとすると、とんでもない量になってしまうのでおすすめしません。

定期テストが始まったら

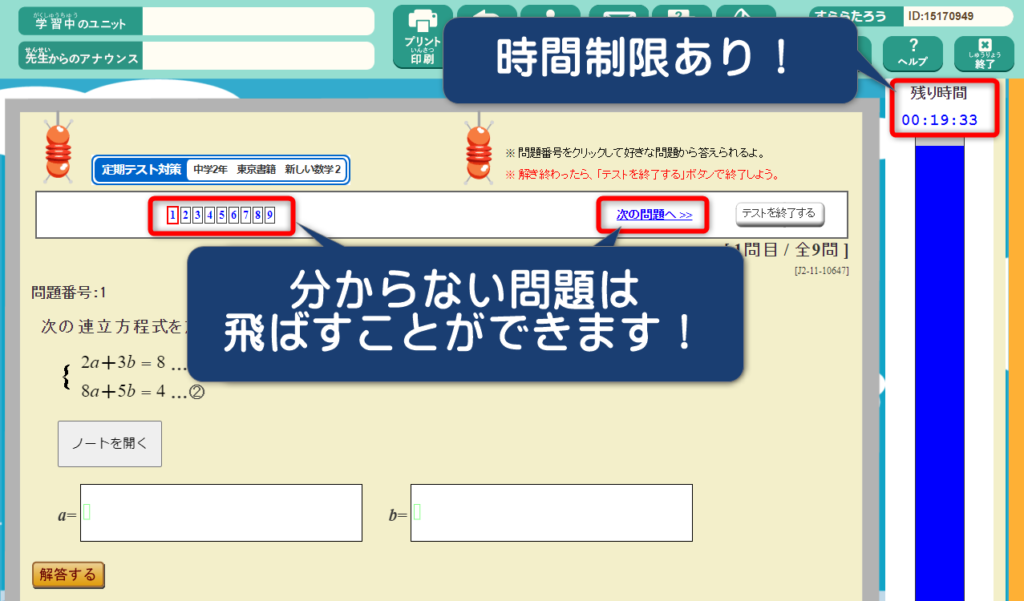

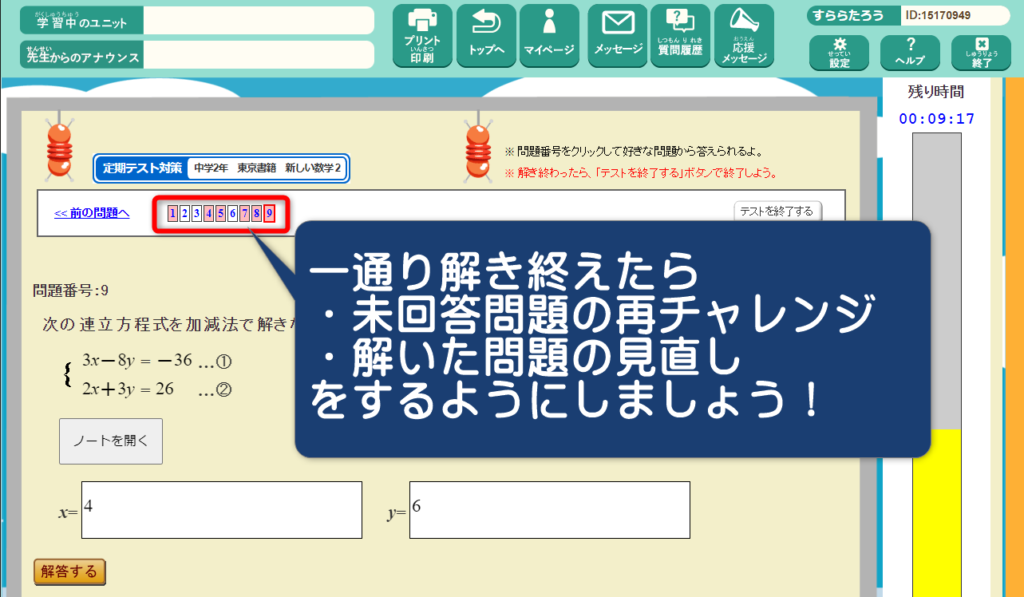

テストが始まったら問題を解いていきましょう。

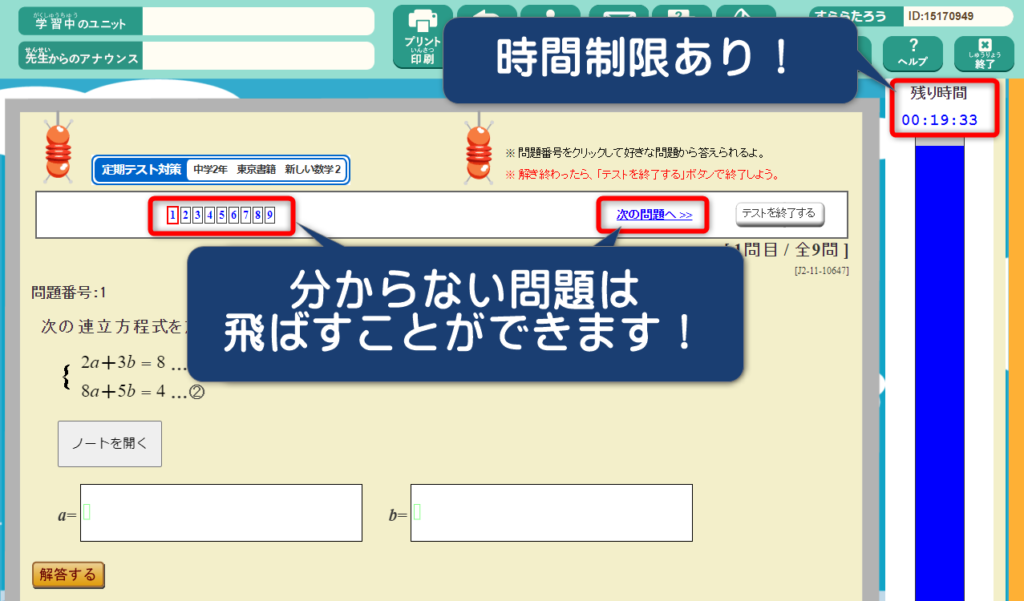

「時間制限があること」と「分からない問題は飛ばせること」以外は、普段のドリルと同じなので、特に困ることはないと思います。

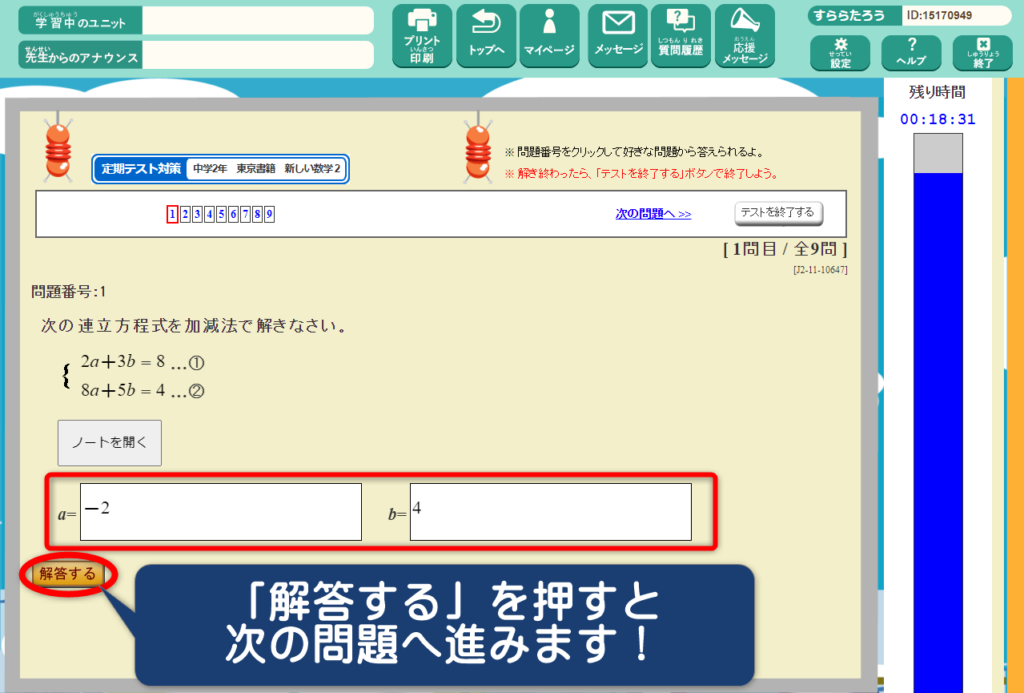

問題に答えて、「解答する」を押すと、次の問題に進みます。

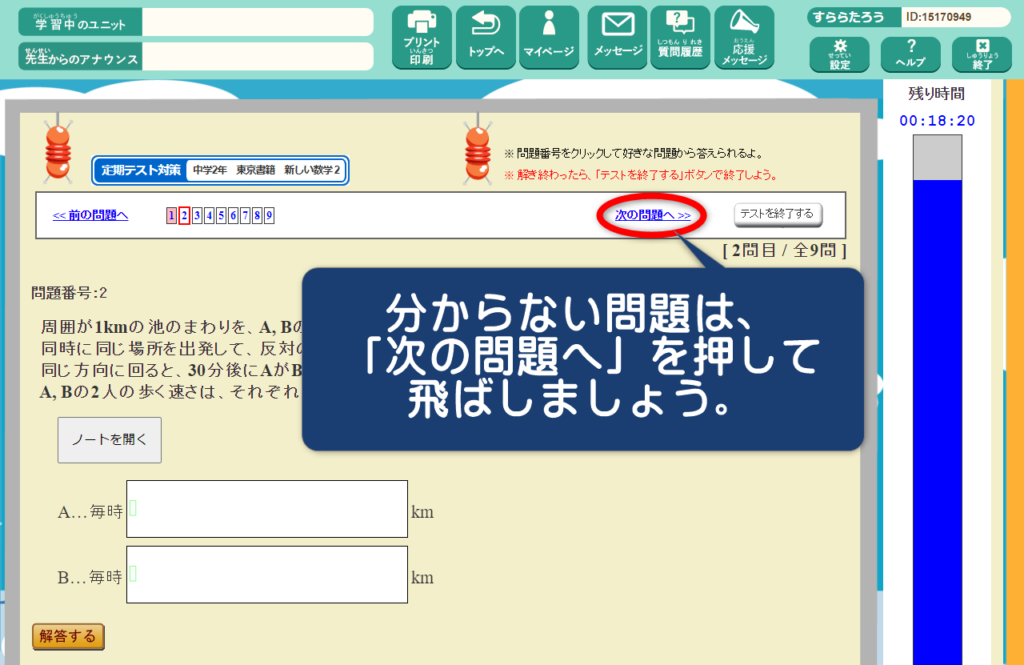

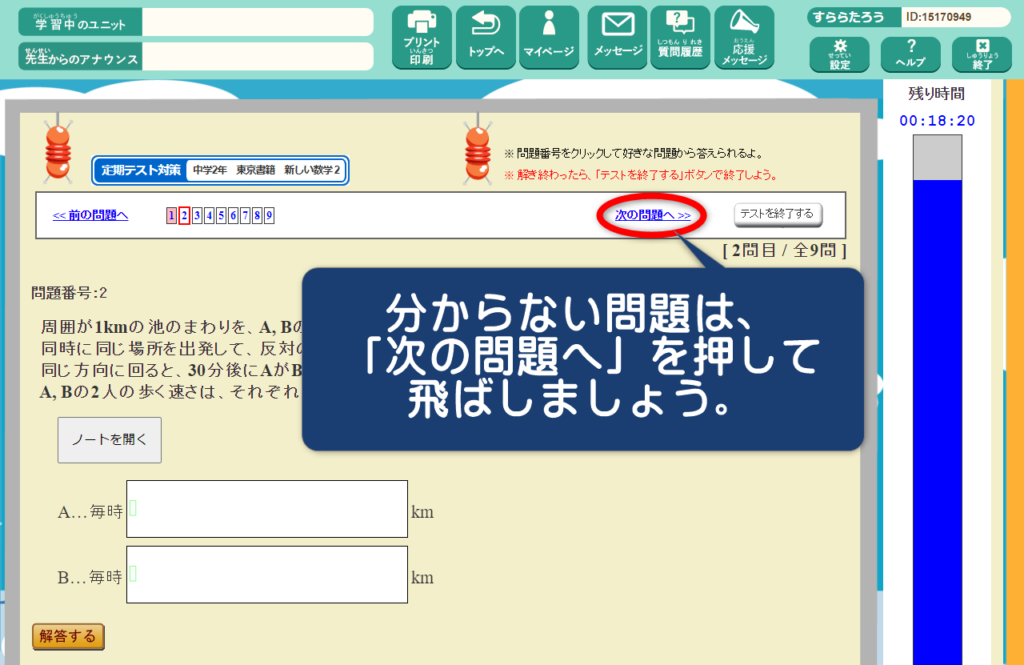

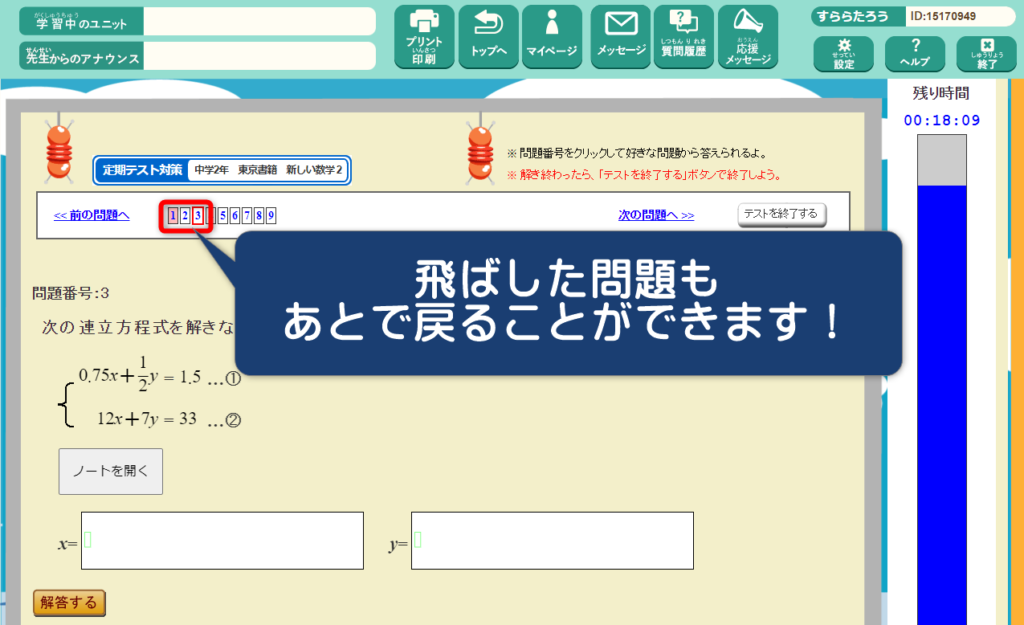

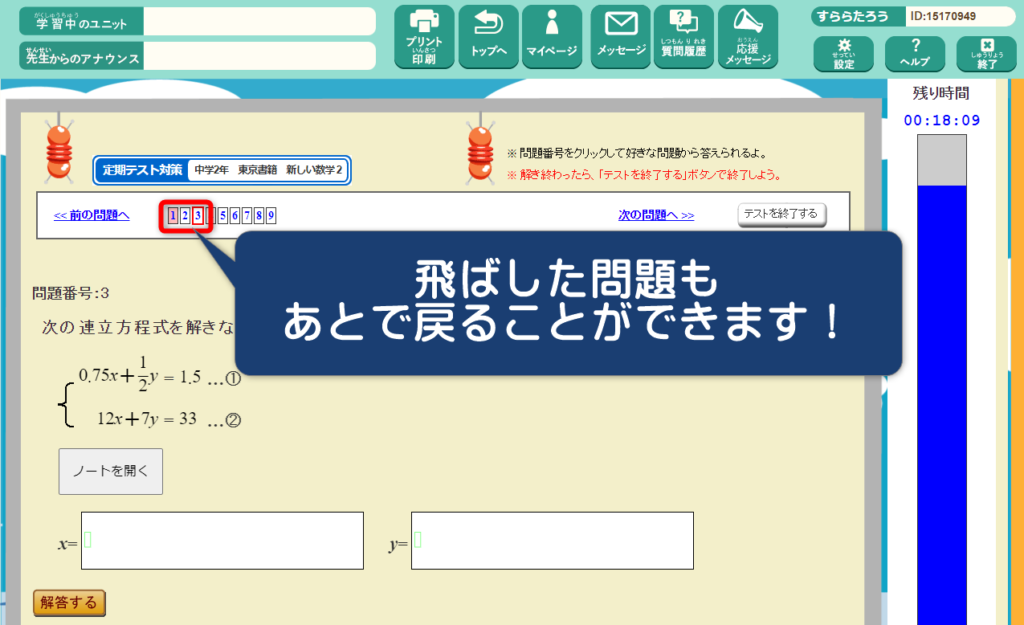

分からない問題が出てきたら、「次の問題へ」を押して、飛ばしましょう。

飛ばした問題はあとから戻ってくることもできますので、分からない問題に時間をかけすぎずに、時間内に解ききることを優先しましょう。

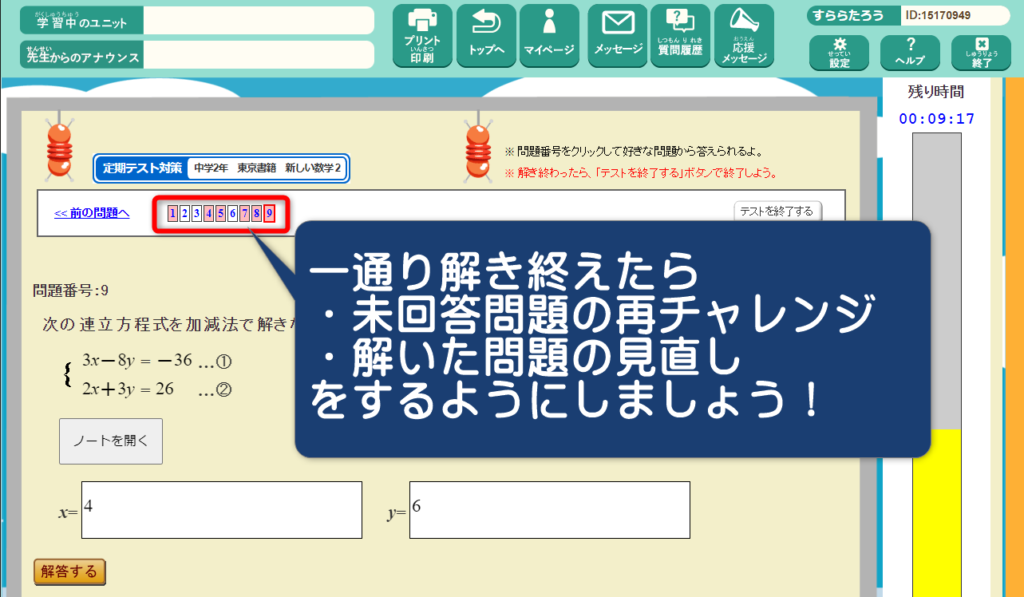

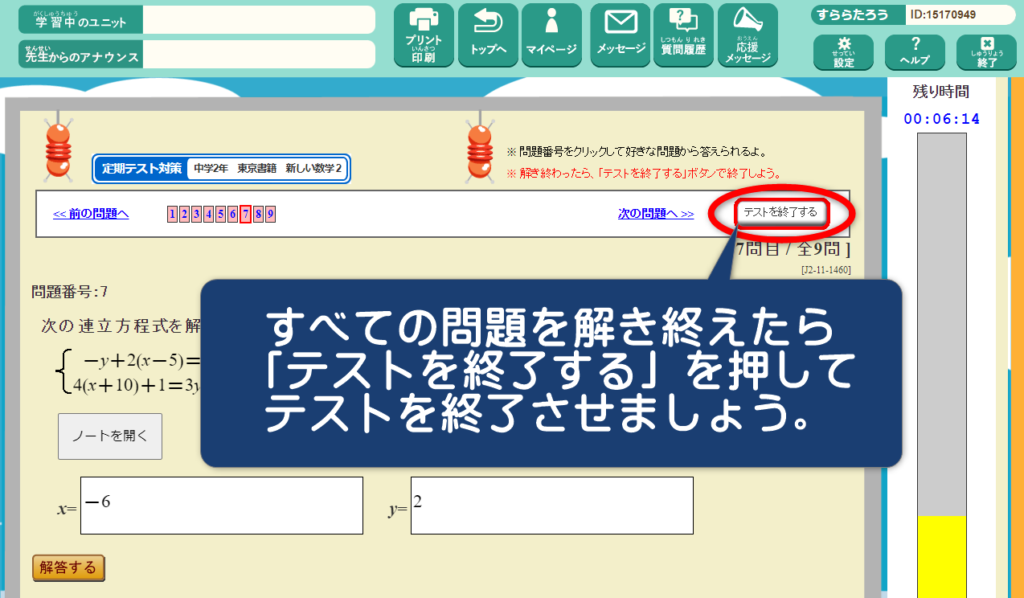

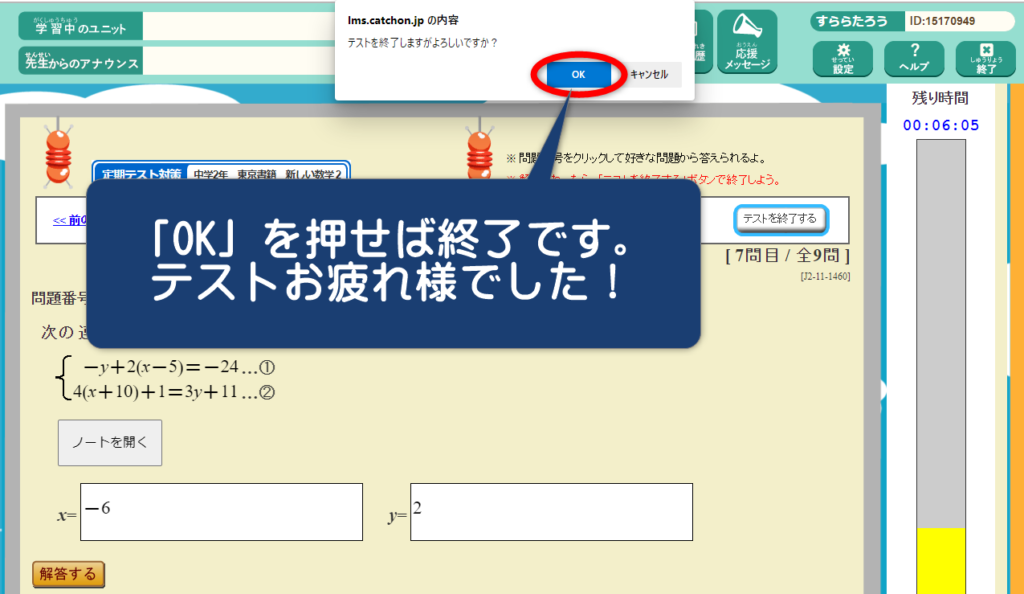

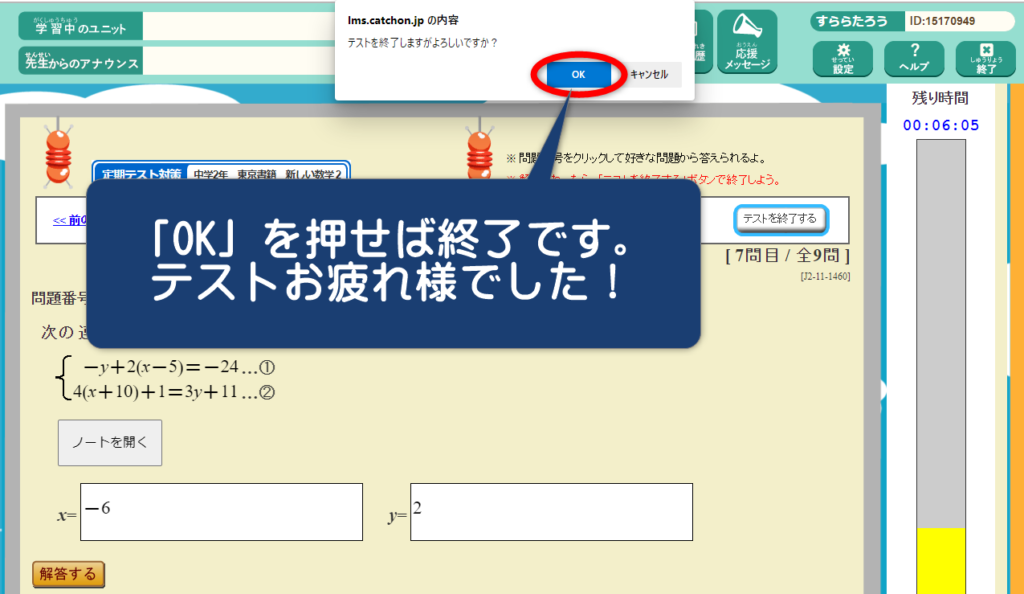

すべての問題に解答すると「テストを終了する」ボタンが赤枠で囲われた状態になるので、見直しなど他にできることがないか確認したら、ボタンを押してテストを終了させましょう。

どうしても分からない問題がある場合は、赤くなっていなくても終了させて大丈夫です。

※残り時間が0になった場合もテストは終了になります。

テスト結果の見方

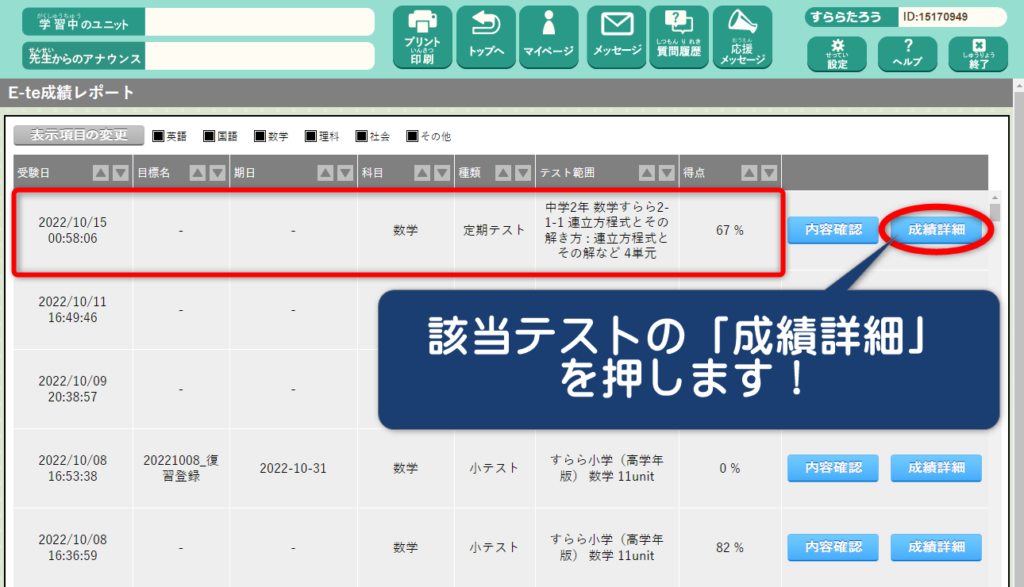

定期テストお疲れさまでした。次にテスト結果の見方を解説したいと思います。

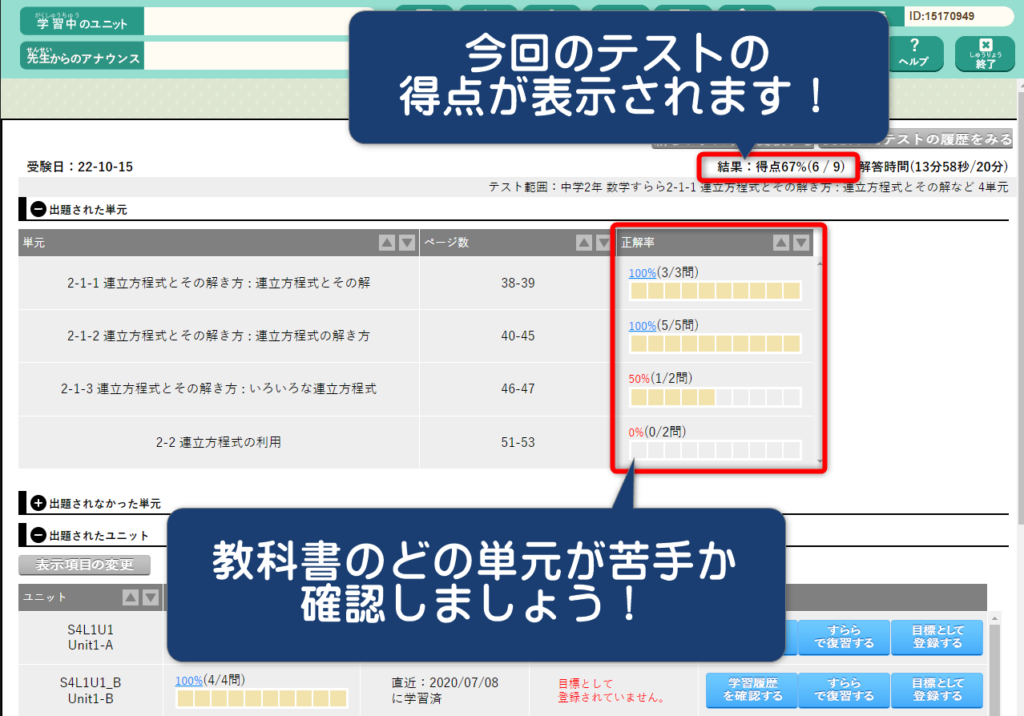

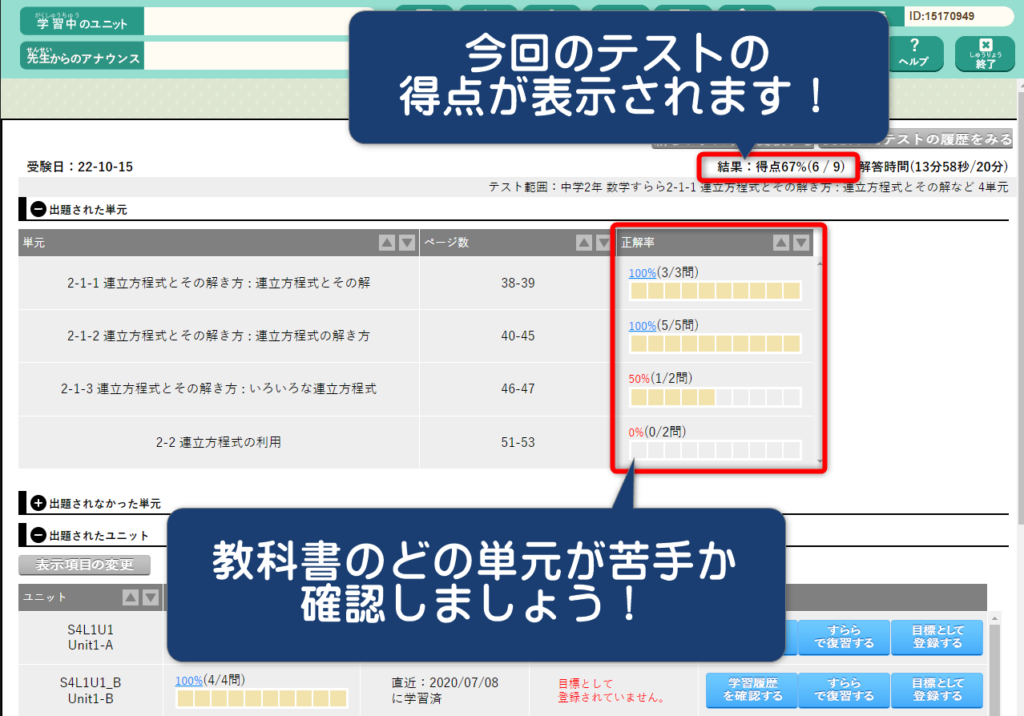

テストが終わるとすぐに結果の画面に切り替わります。

画面右上に正答率が出てくるので確認しましょう。

定着度の判断基準として、80%を一つの目安にしておきましょう。

コンスタントに80%以上が取れている状態だとテストの結果につながりやすいので、一度で終わりにせずに何回かテストするようにしてみてくださいね。

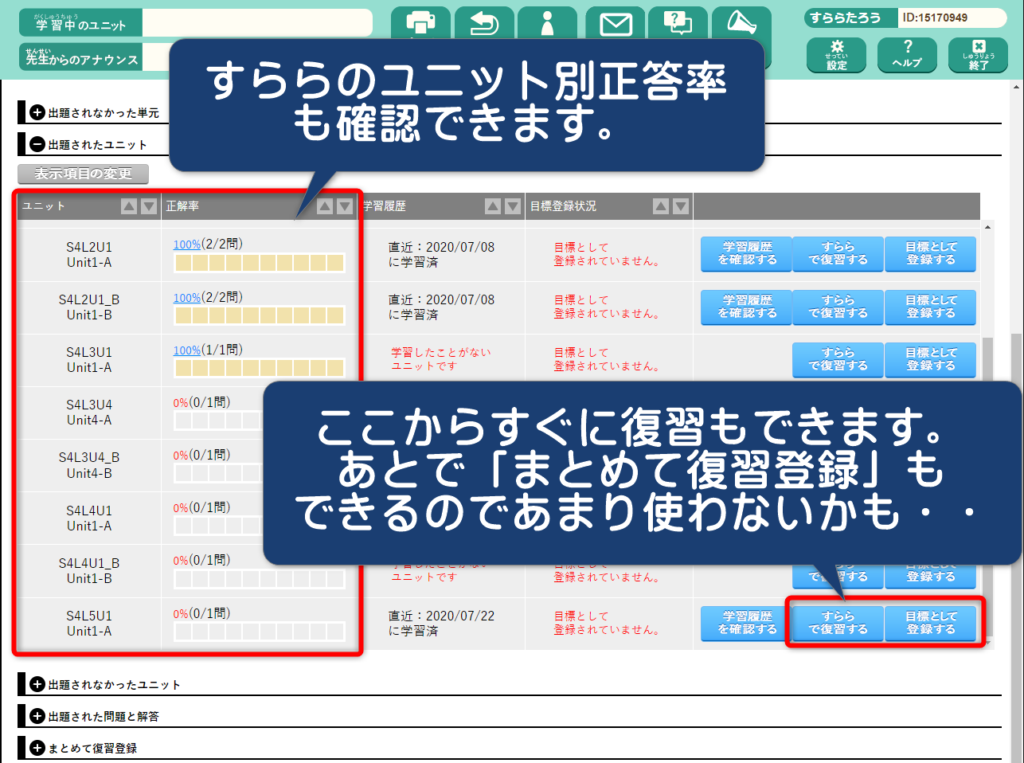

また、教科書の単元別正解率も一覧で表示されます。教科書のどの単元が苦手か分かるので、必ず確認しておきましょう。

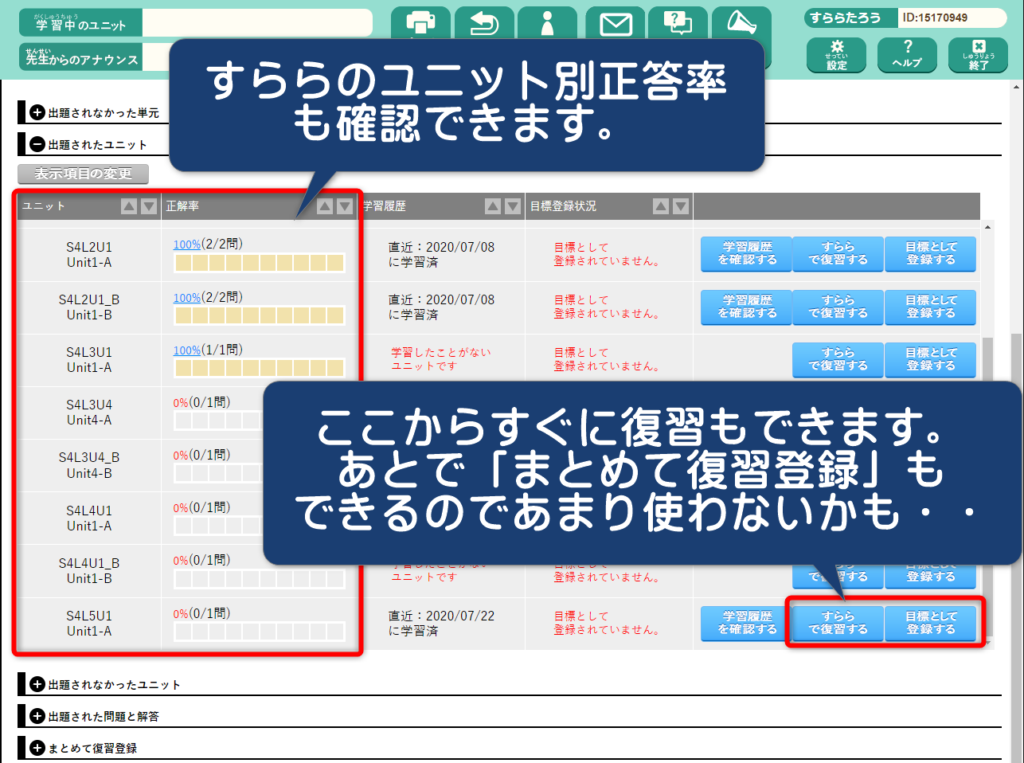

ユニット別正解率も一覧で表示されますが、ユニット番号しか表示されないので、何の単元かが分かりづらいです。ユニット別正解率については私もほとんど見ていません。

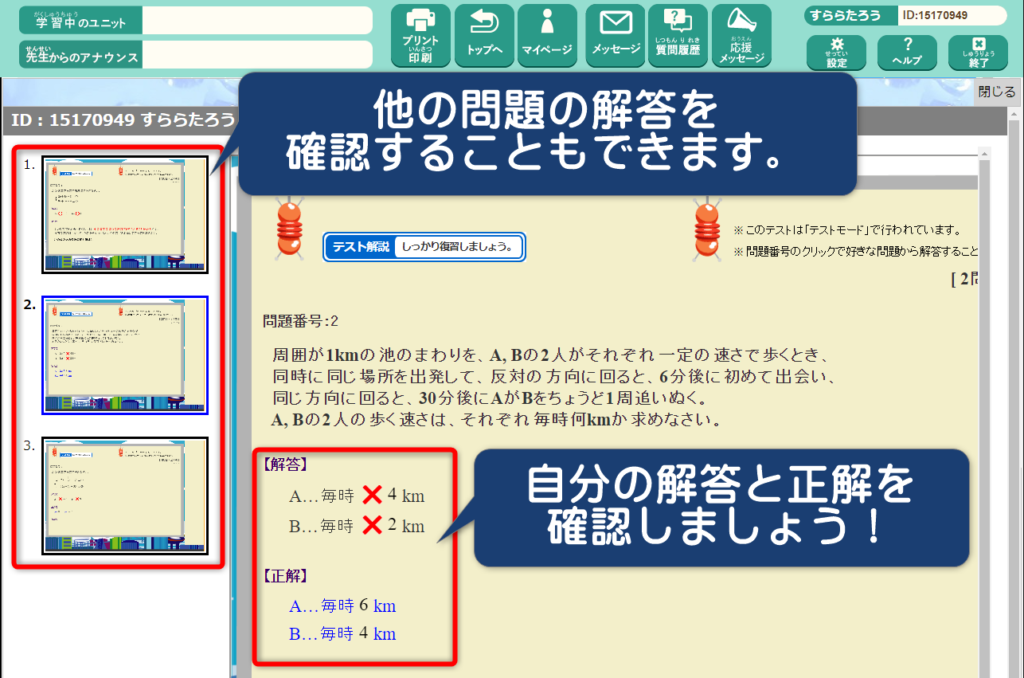

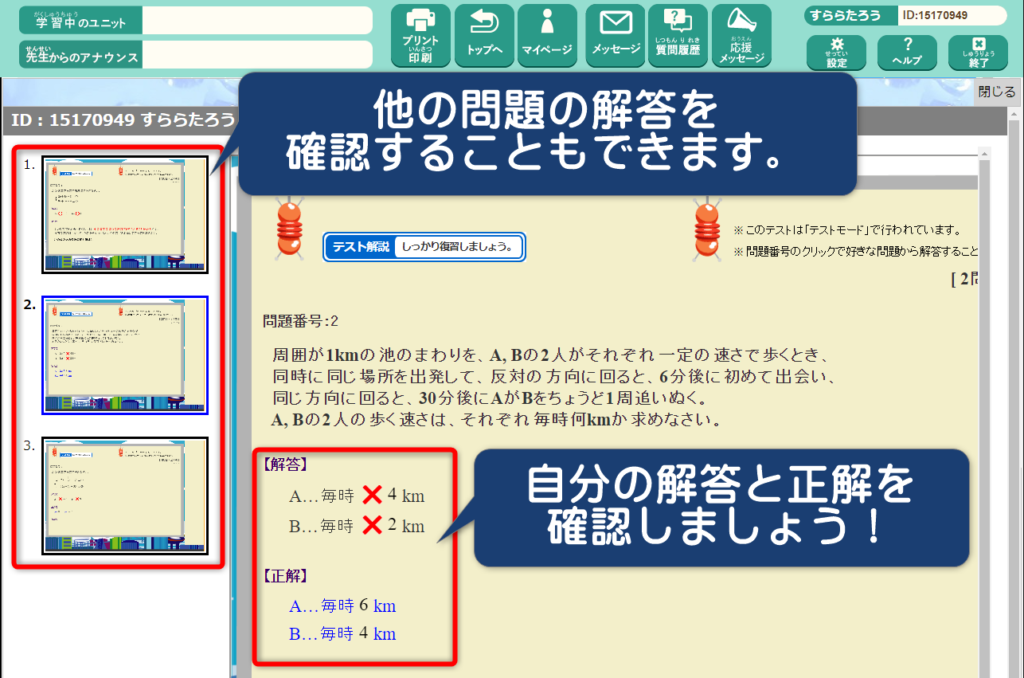

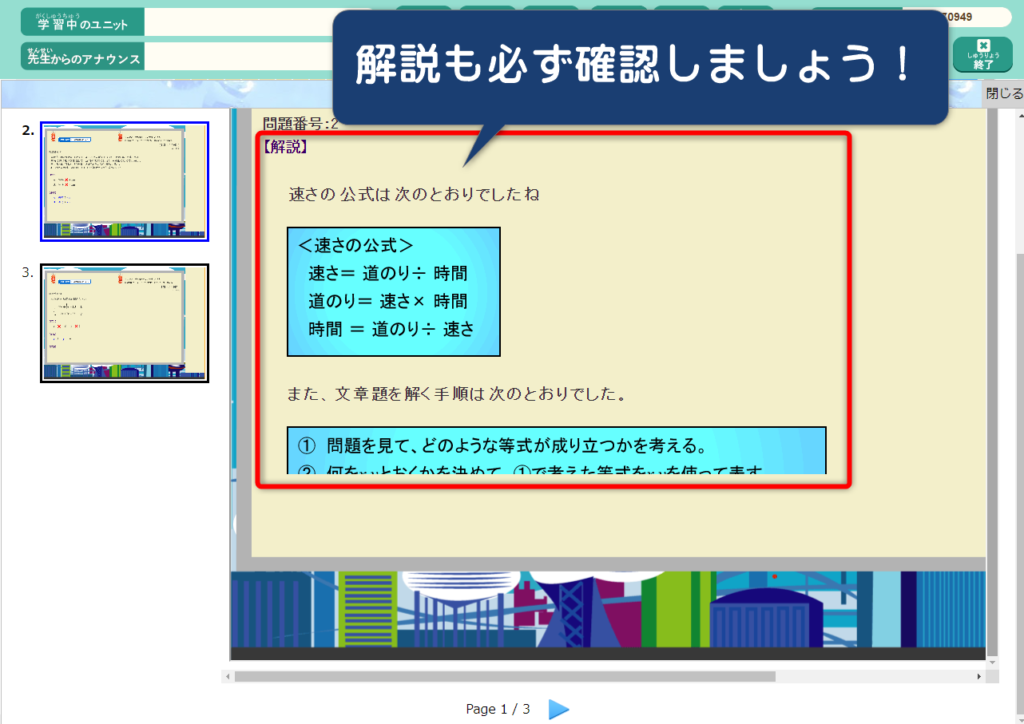

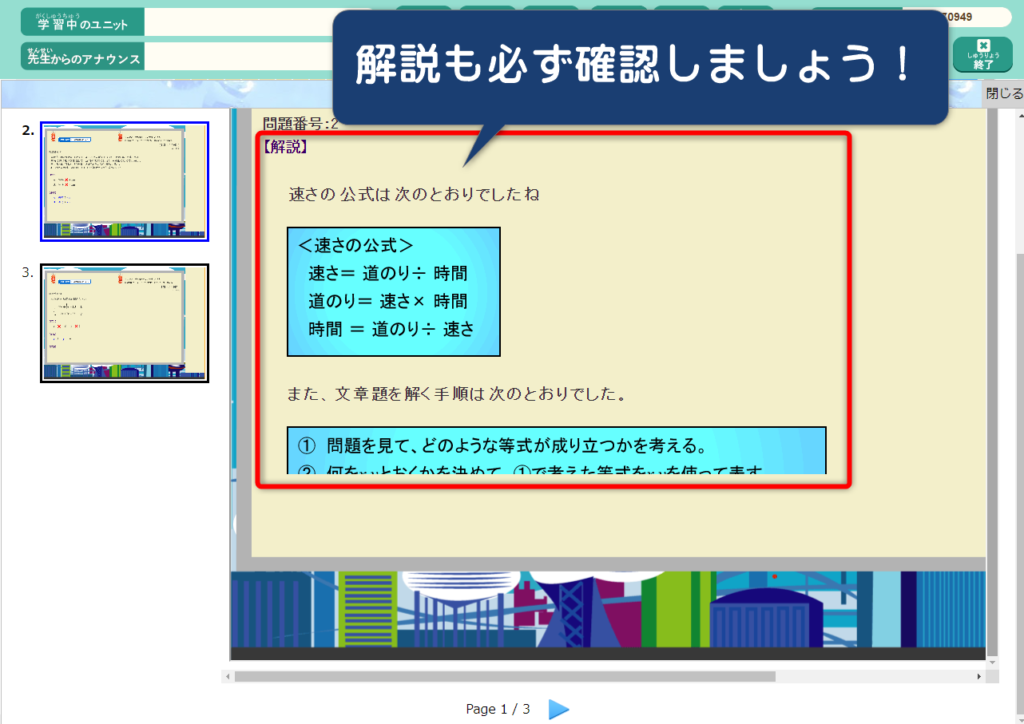

次に、間違えた問題の解答や解説を確認していきましょう。

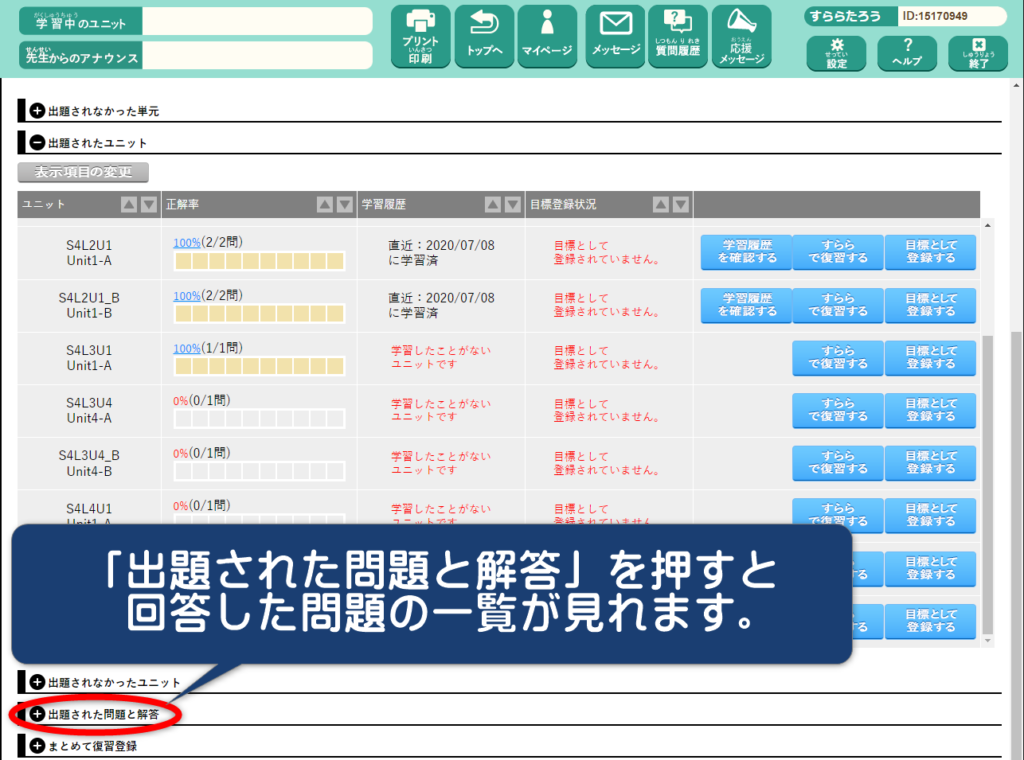

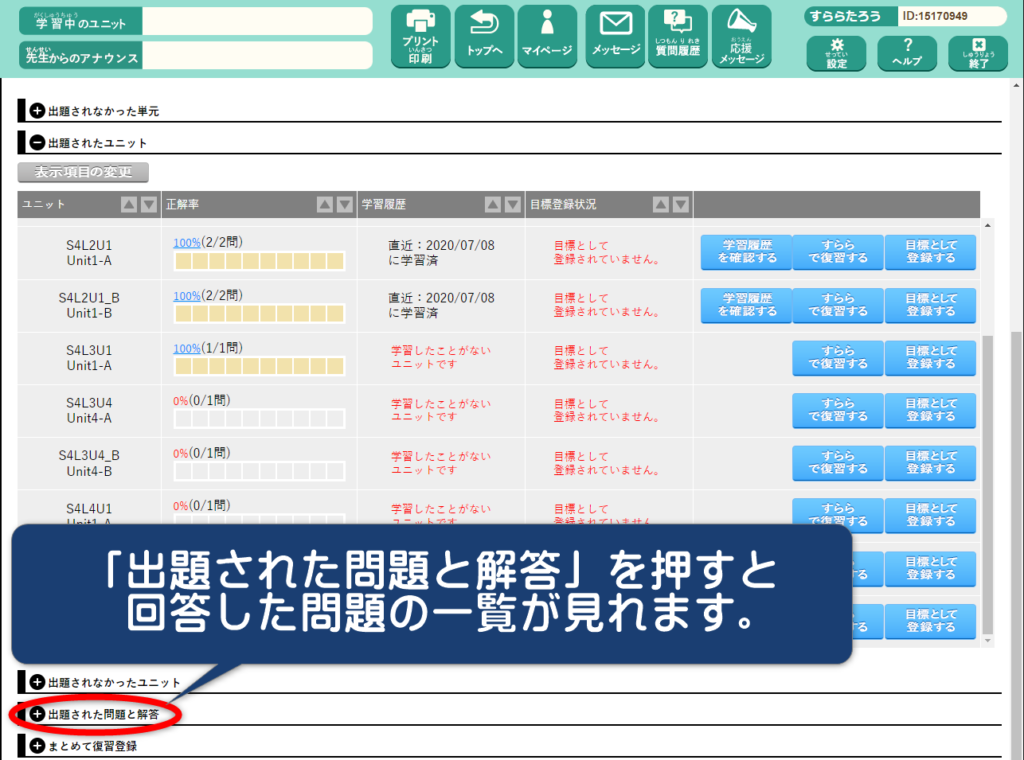

画面左下の「出題された問題と解答」を押すと、各問題の〇×を確認することができます。

×がついている問題の「確認」ボタンを押して、自分の解答と解説を確認しましょう。

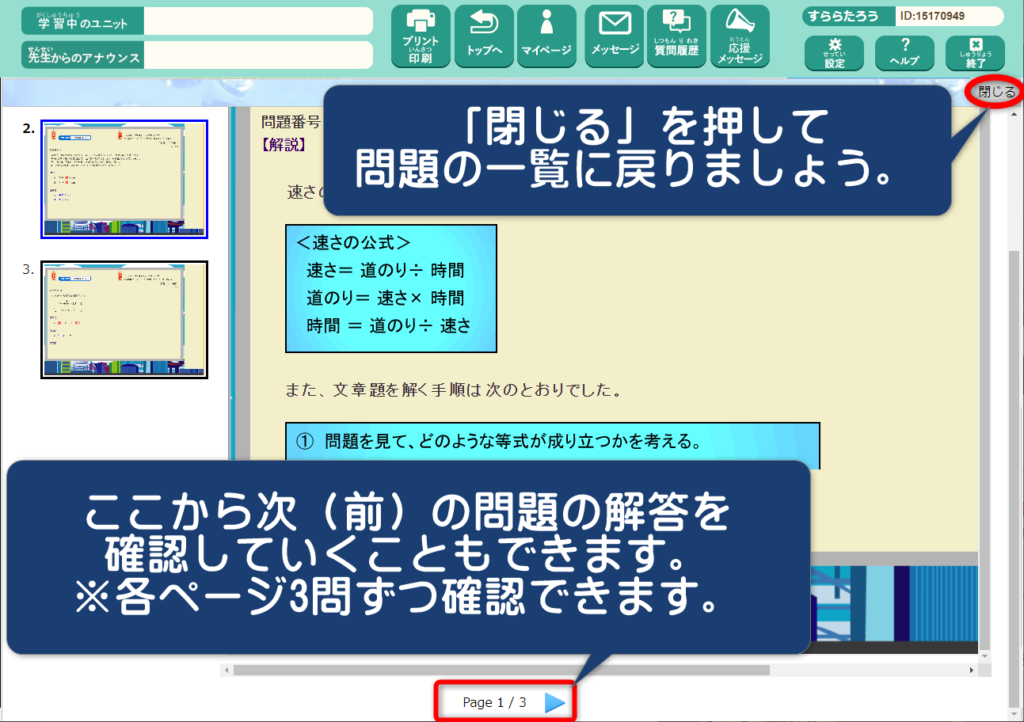

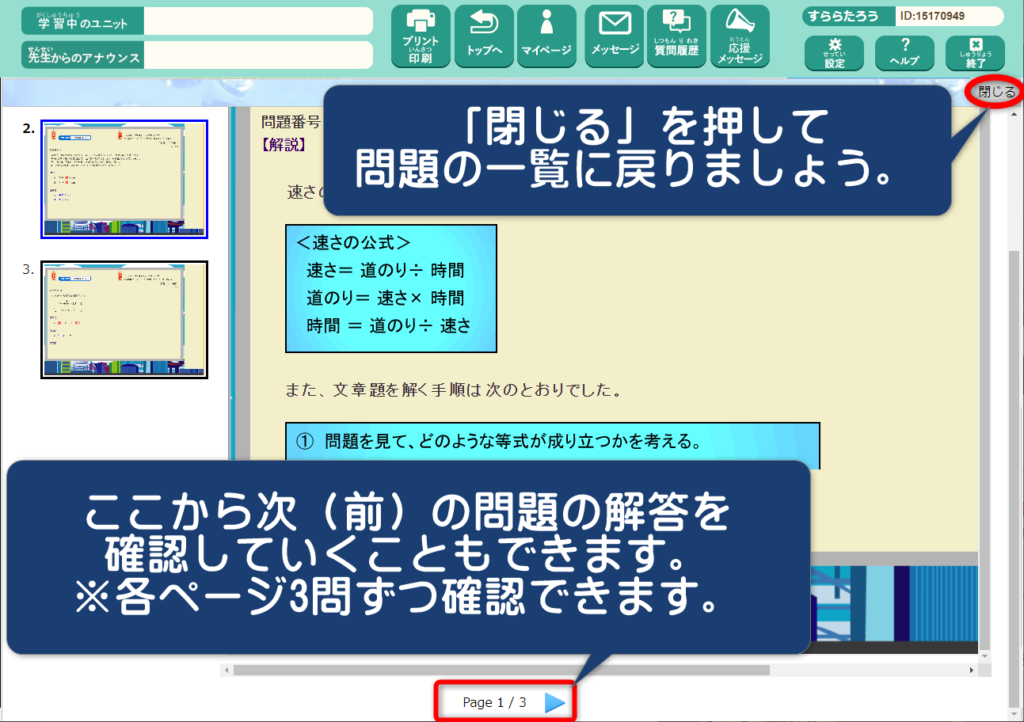

解説を確認したら、「閉じる」を押して問題の一覧に戻りましょう。

他に×がついている問題があれば、先ほどと同じ手順で解答と解説を確認していってください。

×の量が多いときは、解説画面を開いたまま、画面左側の画像を押して問題を切り替えたり、画面下部にあるボタンを押してページを切り替えながら、×の問題を1つずつ確認していきましょう。

以上がテスト結果の見方と間違えた問題の確認方法でした。

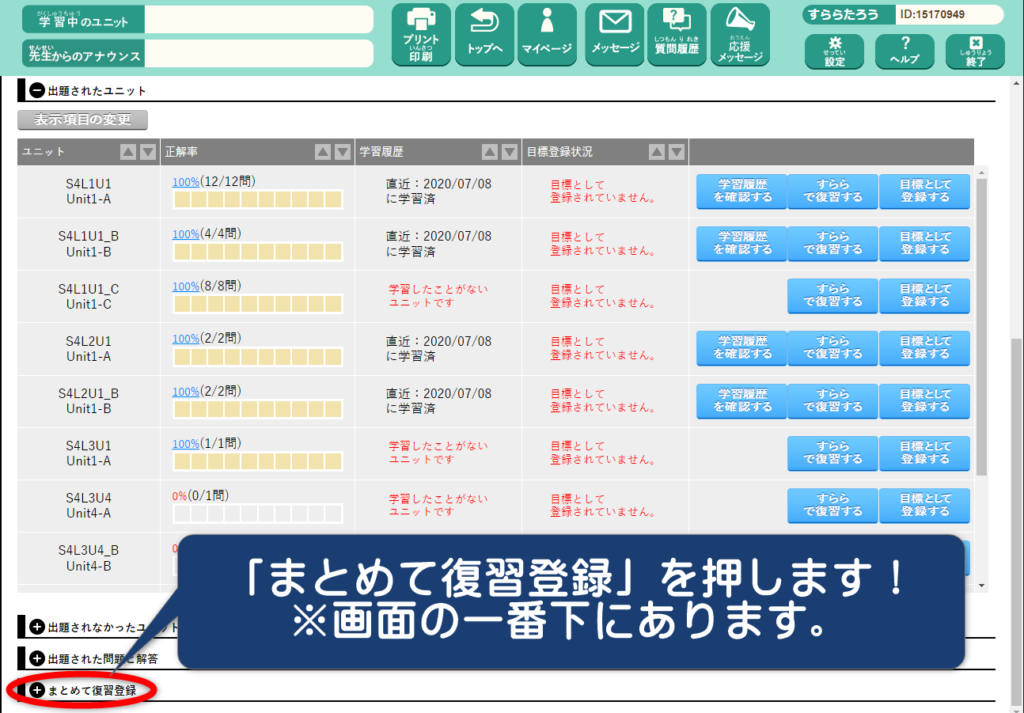

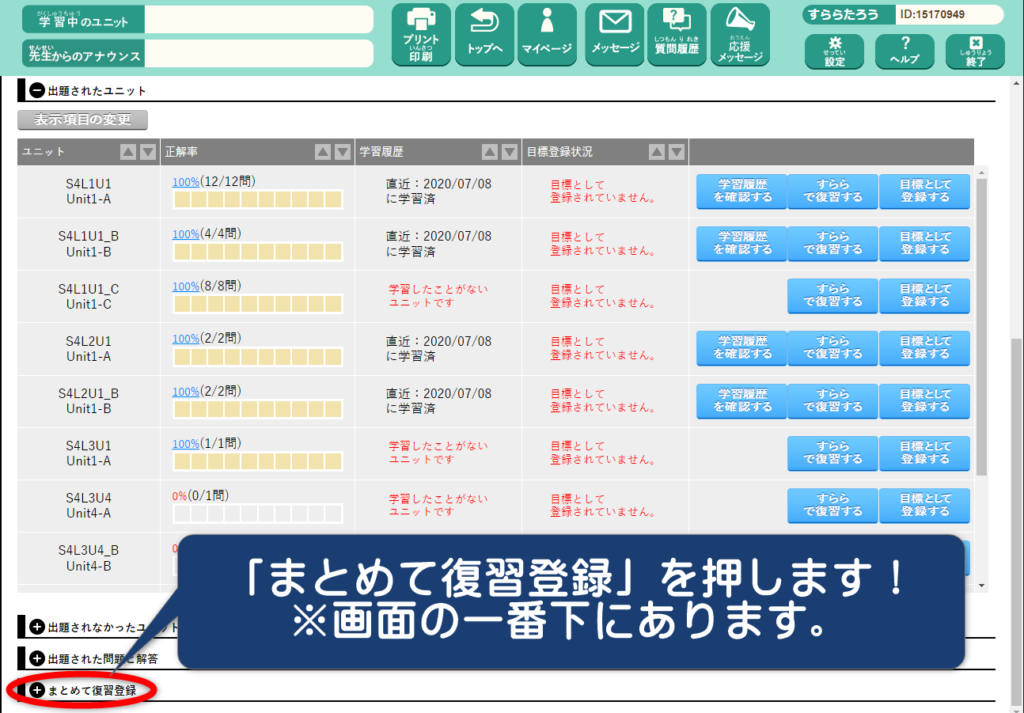

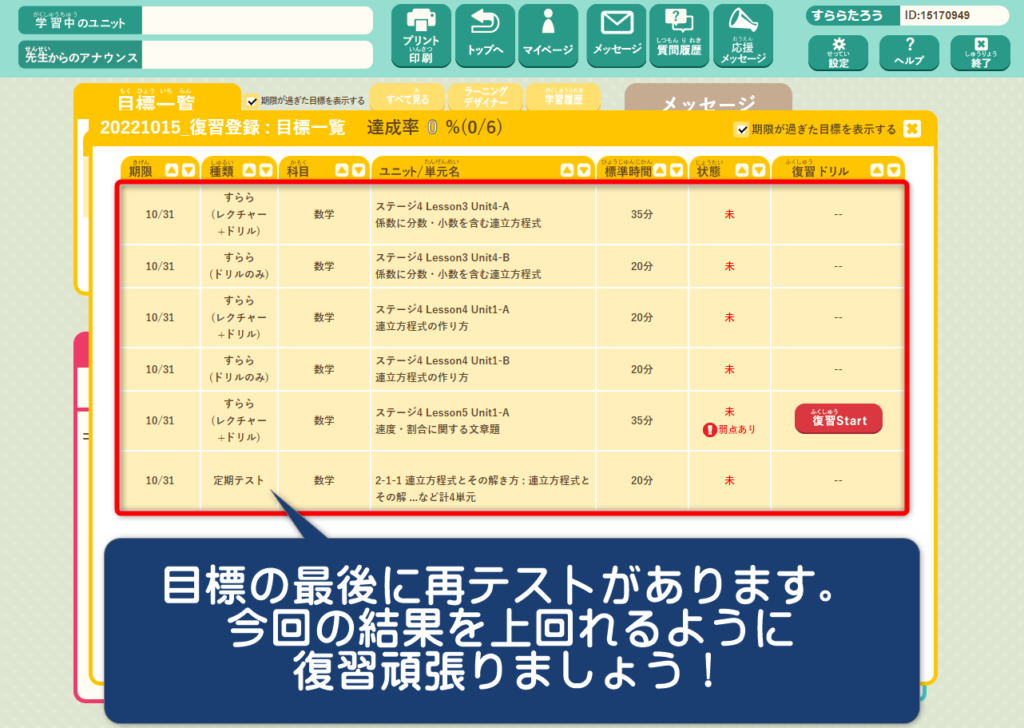

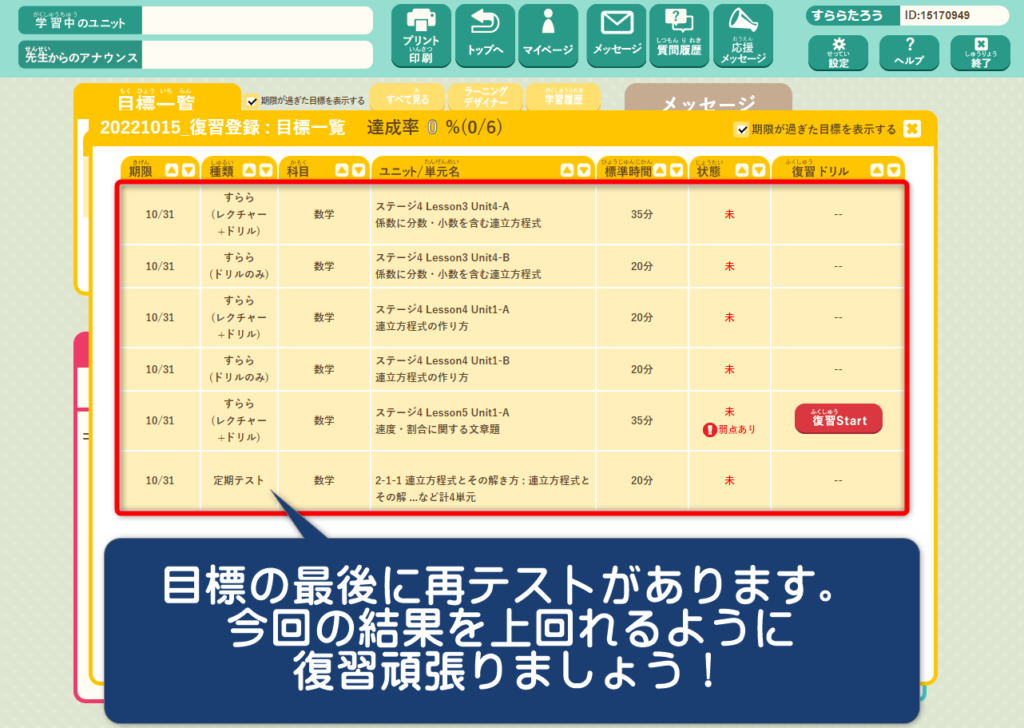

最後に復習目標を作ることができる「まとめて復習登録」の機能について解説します。

まとめて復習登録

「まとめて復習登録」を使うことで、苦手なユニットの復習目標を簡単に作ることができます。

使い方が分かればとても簡単なので、ぜひ活用していってくださいね。

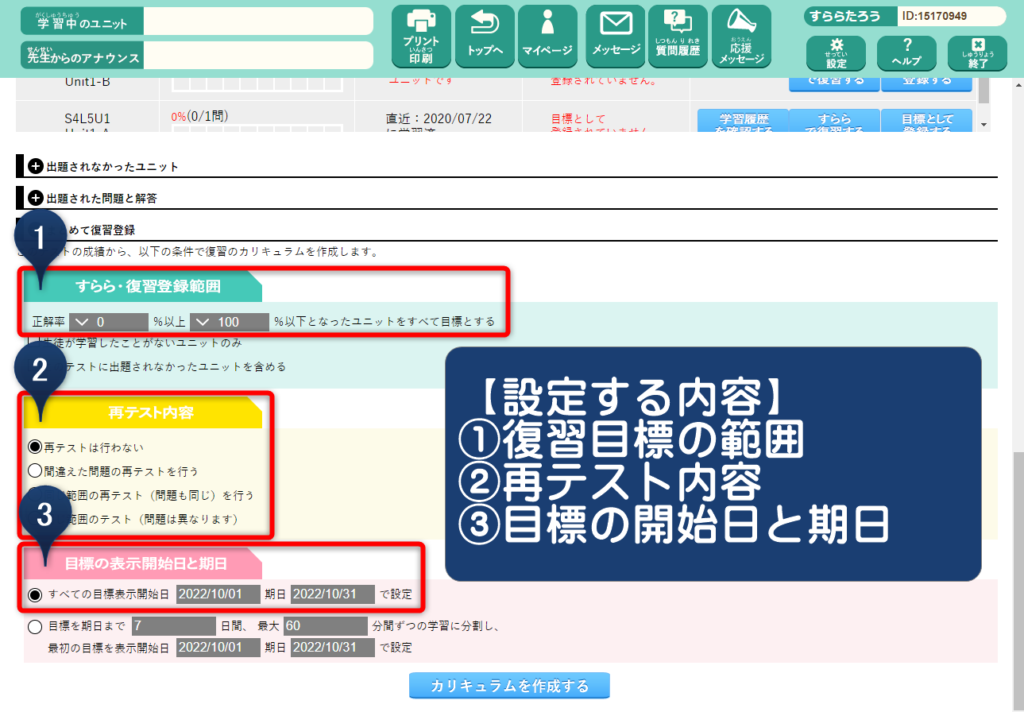

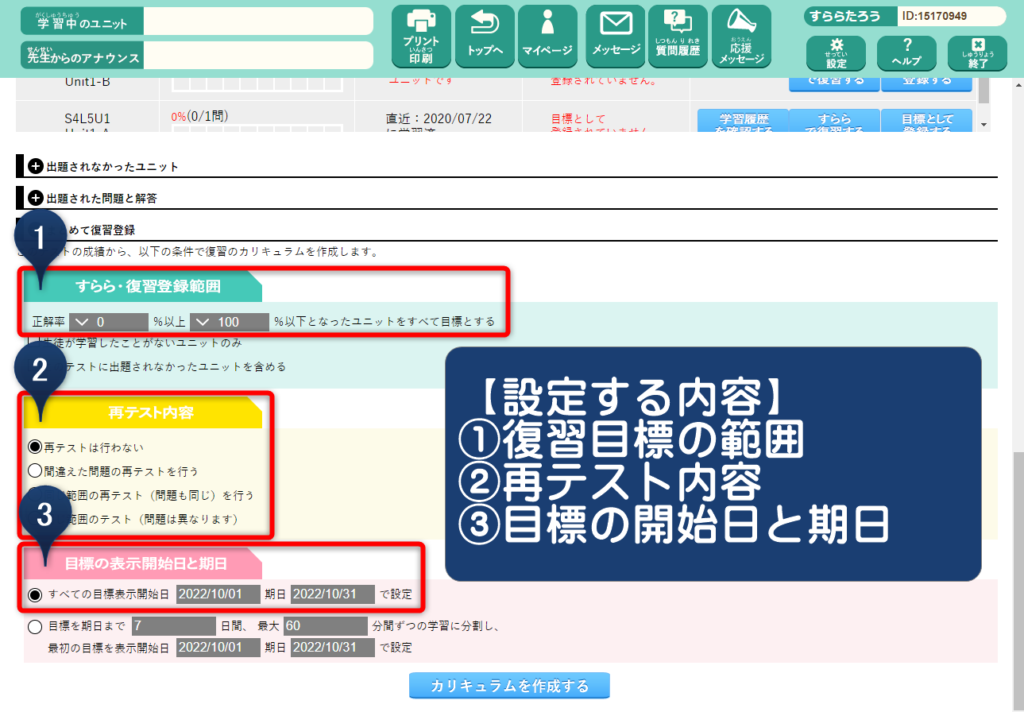

まずは画面の一番下にある「まとめて復習登録」を押します。押すと設定画面が開かれるので、まずは何を設定する必要があるか確認しましょう。

最初は色々あって分かりにくいかもしれません。慣れるまでは、以下のように設定してみてください。

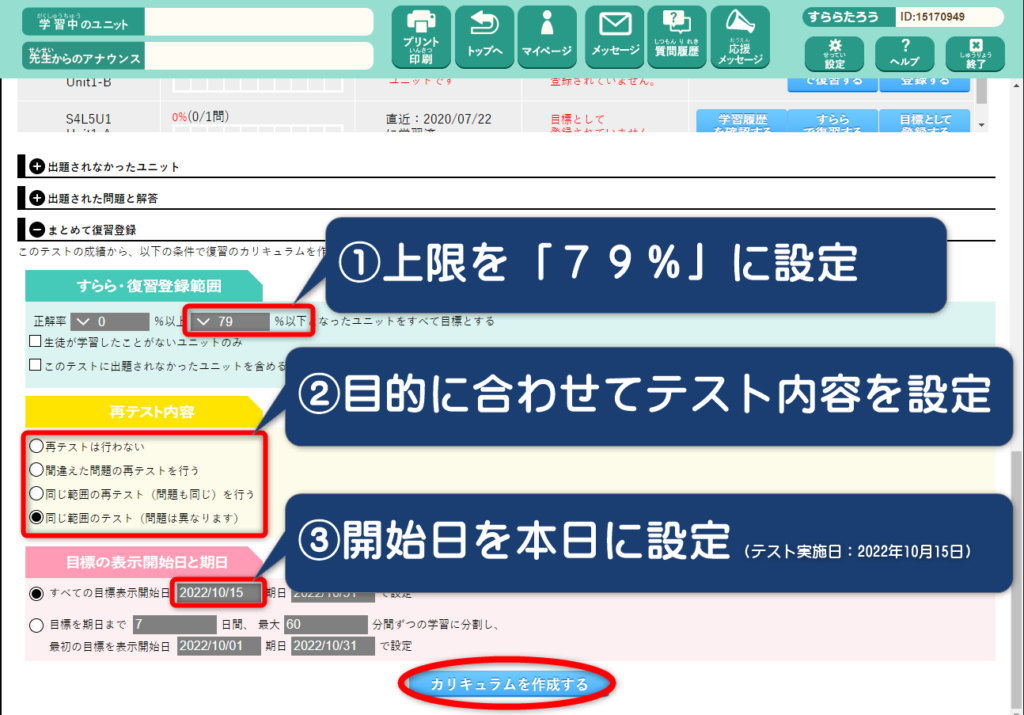

【結論】

上限を79%に設定するだけでOK!

補足

初期設定では「0%~100%」になっているので、そのまま登録するとすべてのユニットを復習することになります。

上限を79%に設定することで「正答率が80%以上のユニットは復習しない」というルールになるので、苦手なユニットの復習目標を簡単に作ることができます。

80%はあくまで目安なので、「60%以上なら復習目標に入れない」というルールにするなど、お子さんに合わせて調整していってくださいね。

【結論】

学習の目的で決めましょう!

おすすめは「同じ範囲のテスト(問題は異なります)」です!

目的別設定例

復習だけしたい

→再テストは行わない

間違えたままにしたくない

→間違えた問題の再テストを行う

自信をつけさせたい

→同じ範囲の再テスト(問題も同じ)を行う

しっかり定着させたい(おすすめ!)

→同じ範囲のテスト(問題は異なります)

【結論】

開始日を”本日”に設定しましょう!

補足

初期設定のままで問題ないこともありますが、復習目標が正しく作れない場合があります。

理由を説明すると細かくなってしまうので割愛しますが、開始日はとにかく”本日”に設定しましょう!

「期日」は基本そのままで問題ありませんが、必要であれば設定しましょう。

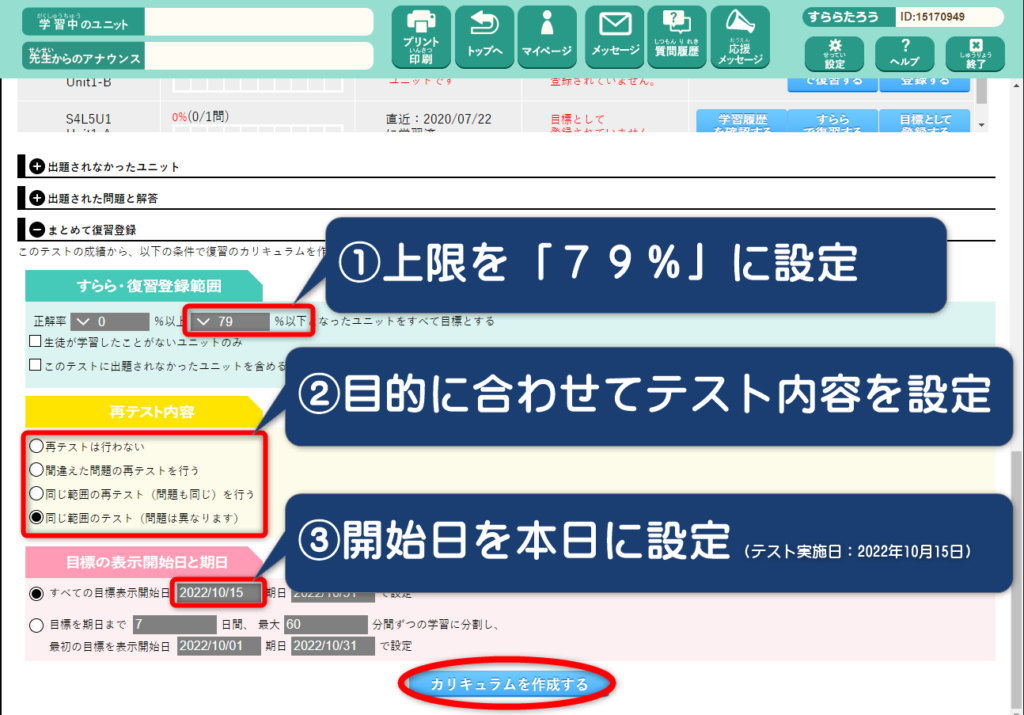

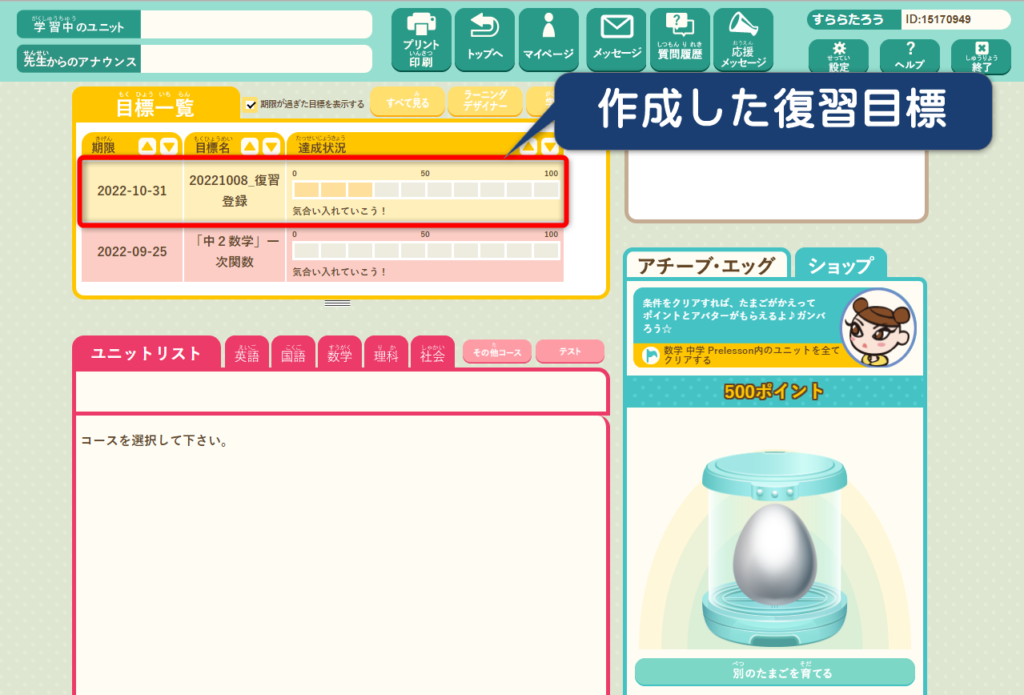

上記のように設定すると、以下の画像のようになります。

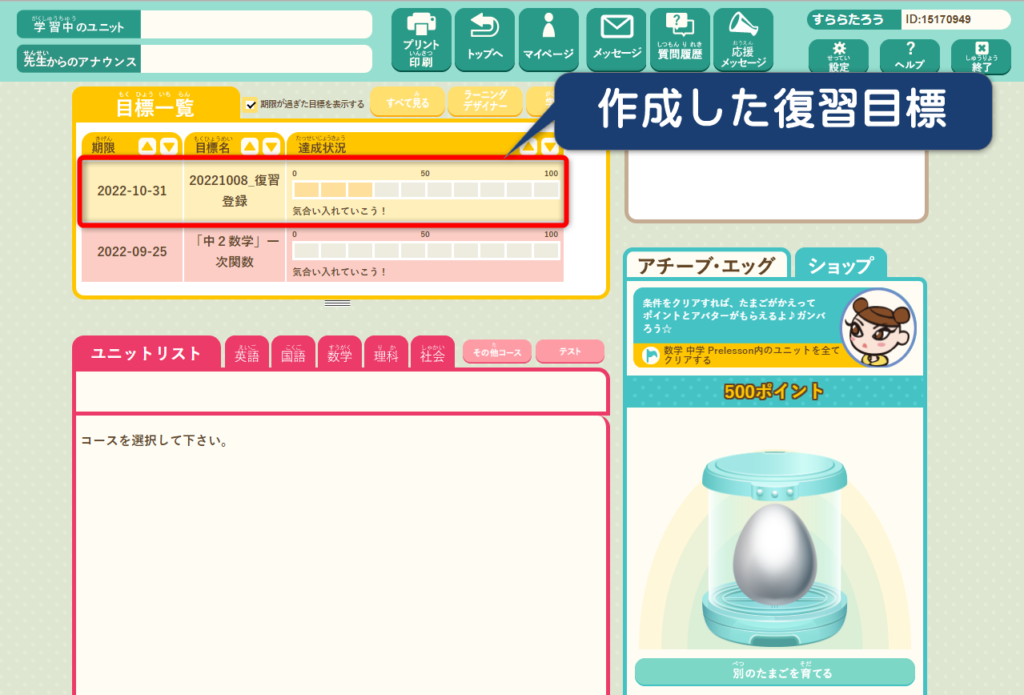

すべて設定ができたら、「カリキュラムを作成する」を押せば、復習目標の完成です。

トップ画面に戻って、作成した目標ができあがったことを確認しましょう。

復習目標の最後に再テストが待っているので、正解率80%以上を目標に復習目標を頑張りましょう。

過去のテストから復習目標を作る

子どもがテストをする時にいつも側にいてあげられる訳ではないですよね。

そこで過去のテストから復習目標を登録したい場合についても解説していきます。

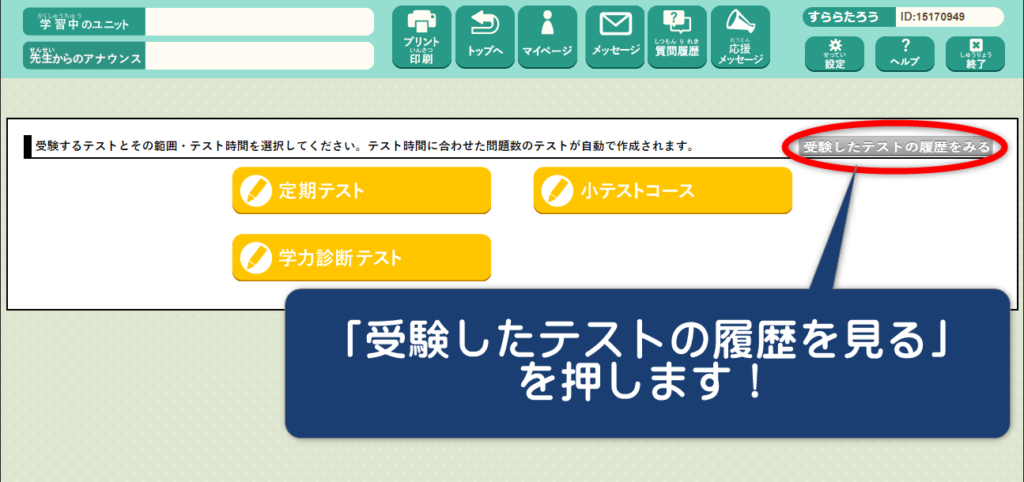

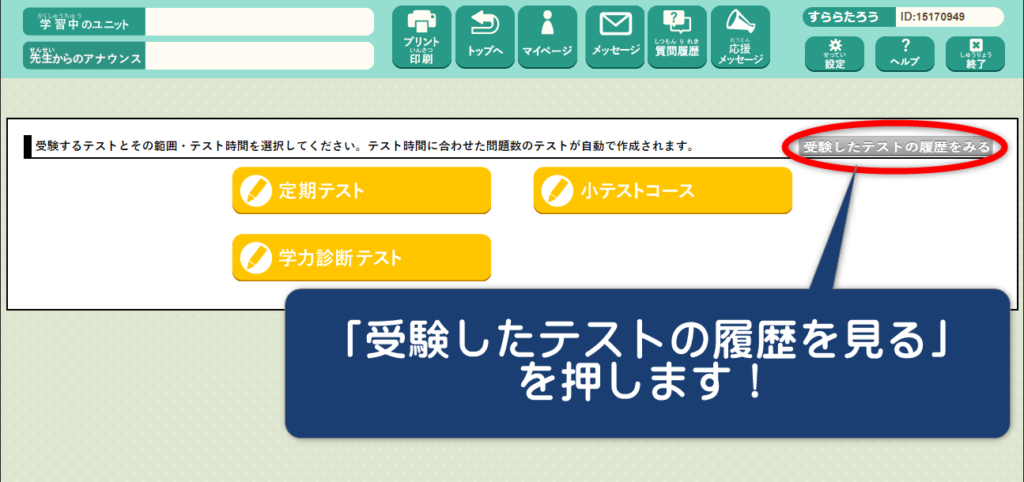

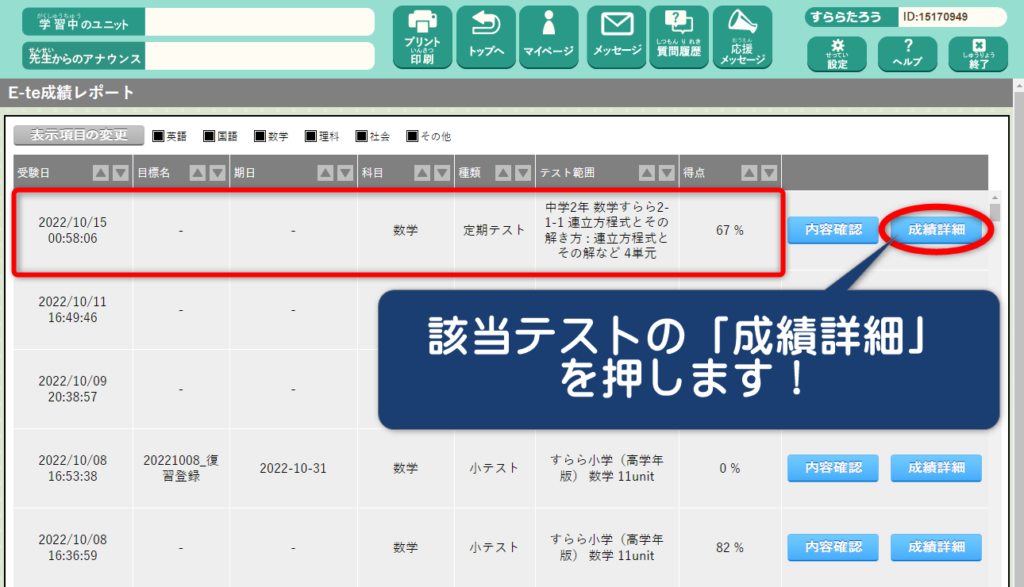

過去のテストから復習目標を作成したい場合はトップ画面から、

「テスト」

↓

「受験したテストの履歴をみる」

↓

確認したいテストの「成績詳細」を押す

の順番に進むことで、テスト結果の画面に進むことができます。

テストを実施したその場で復習目標の作成ができなくても、この手順を知っておけばあとからでも登録ができるようになります。

定期テストをうまく活用して、テスト範囲の理解度や定着度、効率的に復習していきましょう!

おすすめの定期テスト活用方法

最後に私がよくやっている定期テストコースの活用方法を紹介します。

お子さんのタイプや普段の学習状況に合わせて、活用してみてください。

【中学生向け】週1回の定期テスト

こちらは「その場ではできるんだけど、テストになるとできない」といったお子さんにおすすめです。

① テスト範囲をすららで先取り学習する

↓

② テスト範囲が終わったら週に1回テスト範囲の定期テストを実施

↓

③ 忘れているところや苦手な単元があればその場で復習

↓

④ 翌週に同じ範囲の定期テストを実施する

↓

⑤ “③”と”④”を週1回行う(3週連続で80%を超えられたら終了)

③についてはよほど苦手な単元でない限り、解説をしっかり読んで理解する程度でも大丈夫です。

大事なことは「週に1回はテスト範囲の問題に触れる」ことです。

一度学んでも時間が経てば忘れてしまいますが、週1回問題に触れることで思い出すきっかけにすることができ、その繰り返しで定着につながっていきます。

テスト時間も週に1回20分で終わるので、そこまで負担にもなりません。

私の塾の勉強が苦手な子でも週に1回のテストくらいであれば、ちょうど良い刺激になっているケースが多いです。

個人的にはとてもおすすめな方法なので、ぜひ試してみてくださいね!

【やりこみ系】80%以上でクリア!

こちらは「先取り学習をしているけど、先に進んでいるだけにしたくない」といった方におすすめです。

① すららで先取り学習する

↓

② 区切りの良いところまで進めたら、これまで学習した範囲の定期テスト(小テストでもOK)を実施する

↓

③ 「まとめて復習登録」で正解率80%未満のユニットを復習登録する(再テスト内容は「同じ範囲のテスト(問題は異なります)」)

↓

④ 復習目標を順番に取り組み、再テストを実施する

↓

⑤ “③”と”④”をテストの正解率が80%を超えるまで繰り返す

比較的その科目が好きなお子さまにはとても効果的な方法です。

「80%以上でクリア」という目標がだんだんゲーム感覚になってきて、楽しく勉強に取り組むことができます。

逆に勉強が苦手で自己肯定感もあまり高くないタイプだと、「また復習か。。」といった感じでモチベーションが下がってしまうので注意が必要です。

使い方に注意すればとても力のつく方法なので、「ゲーム感覚なのが燃える」といったお子さんであれば、ぜひチャレンジしてみてくださいね!

まとめ

今回は「定期テストコース」て、おすすめする理由や使い方、活用方法について解説しました。

- 定期テストの使い方

→教科書に合わせたテストができる! - 定期テストの活用方法

→お子さんに合った活用方法を!

すららの理解度が深まれば深まるほど、より効果的に学習を進めることができます。

テストについては、すららコーチにお願いすることももちろんできますが、お願いしてからテストができあがるまでにどうしてもタイムラグが生まれてしまいます。

「定期テストコース」については、使い方さえ知ってしまえばとても簡単に定期テストの対策ができるので、この記事を見て「すらら」のことをもっと知っていってくださいね。

もちろん困った時は無理せずにすららコーチに相談してね!

コメント