たろうくんママ

たろうくんママ学校の授業に合わせて学びたいんだけどどうすればいいのかしら?

学校の授業に合わせて学びたいなら「教科書対応表」を使うのがおすすめだよ!

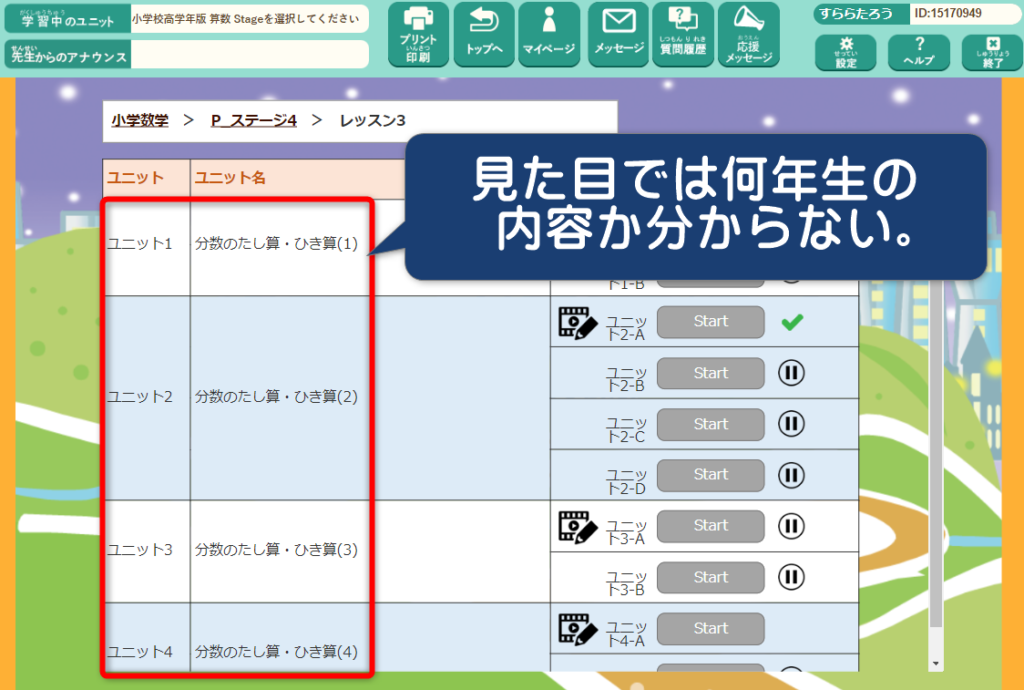

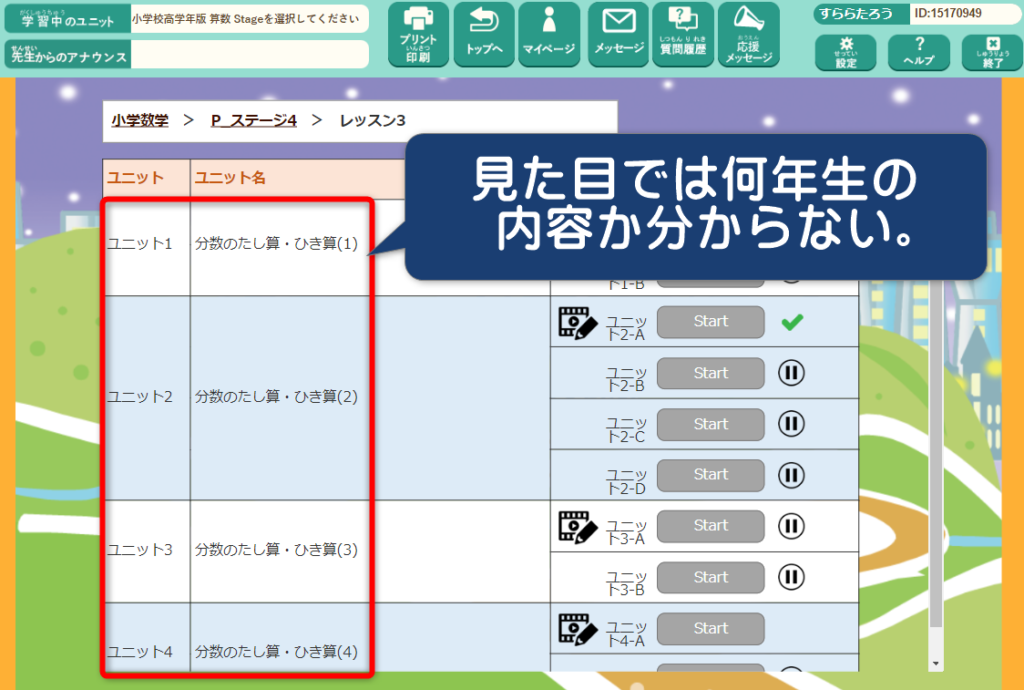

「すらら」で学ぼうとしたら「学年が書かれてないからどこをやればいいか分からない!」と困ってしまった人も多いのではないでしょうか?

「すらら」は一般的な通信教材と違って体系的に学べることを重視しているため、それぞれのユニットが何年生の内容かが書いてありません。

すららコーチにお願いすれば学習設計のサポートもしてくれますが、「子どものペースで学ばせたい」「親子で一緒に学習を進めたい」といった方もいらっしゃると思います。

そこで今回は「教科書対応表を使って学校の授業に合わせて学ぶ方法」をテーマに記事を作成しました。

学校の授業に合わせて「すらら」で学ぶ方法を現役のすららコーチが解説します。

- 学校の授業に合わせて学びたい

- 目標を作らず自分のペースで学びたい

- 親子ですららの使い方を理解したい

この記事を読めば、「教科書対応表」を使って学校の授業に合わせた学習ができるようになります。

教材の理解度が上がると「すらら」での学習がもっと効果的なものになるので、ぜひこの記事を見ながらお子さんと一緒に学校の教科書に合わせた学習を始めてみてくださいね。

「もっと前の学年にさかのぼった復習の仕方が知りたい!」という方は、以下の記事を参考にしてみてください。

まずは「すらら」という教材の特徴から解説していくよ!

\ すららをこれから始める方はこちら /

/ 今なら入会キャンペーン中! \

すららという教材について

「すらら」は一般的な通信教材と違って、自分の学習状況に合わせて体系的に学び直すことができるのが特徴です。

「分数ステージ」では小学生で習う分数のすべてがまとまっていて、分数が苦手な子は「分数ステージ」を一から学び直すことでじっくり基礎を固めることができます。

そのため同じステージ内でも学年が跨っていることが多いので、ユニットリストや体系図を見ただけではどれを選べばよいか分からない場合が出てきます。

例えば、3年生~5年生で学ぶ「分数のたし算・ひき算」のユニットは全部で4つありますが、すらら上ではどのユニットが何年生の内容か判断することはできません。

こんな時に活躍するのが「教科書対応表」です。

「教科書対応表」を使えば、学校で習っている内容を正しく選ぶことができるので、授業に合わせた学習をしたい場合は必ずダウンロードしておきましょう。

教科書対応表をダウンロードしよう

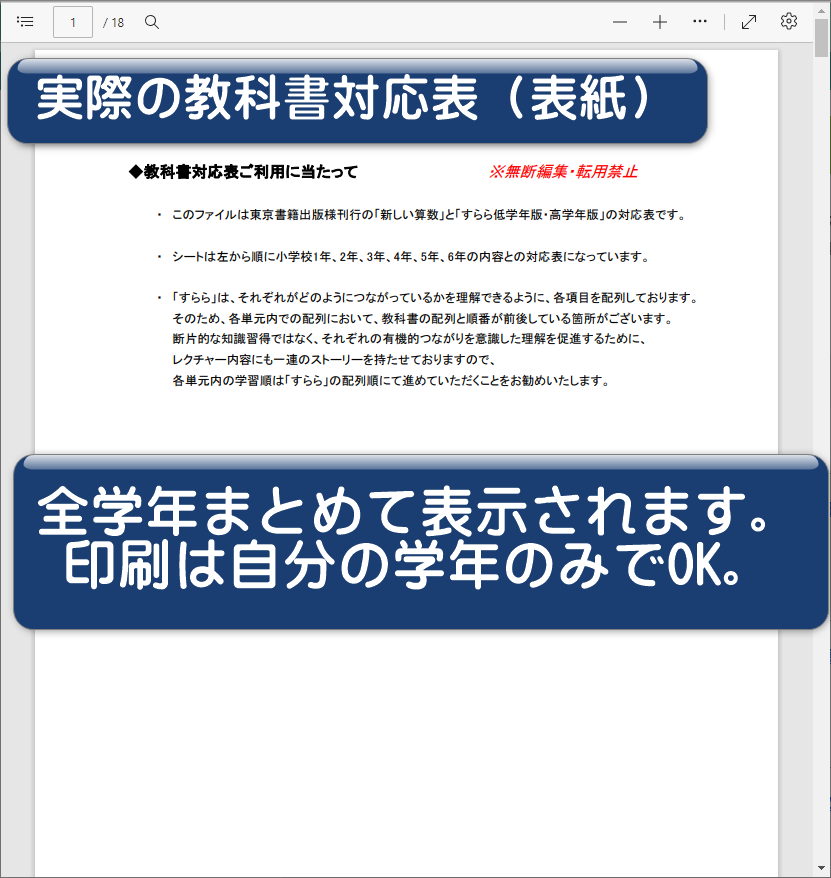

まずは「教科書対応表」をダウンロードしましょう。「教科書対応表」はこちらからダウンロードすることができます。

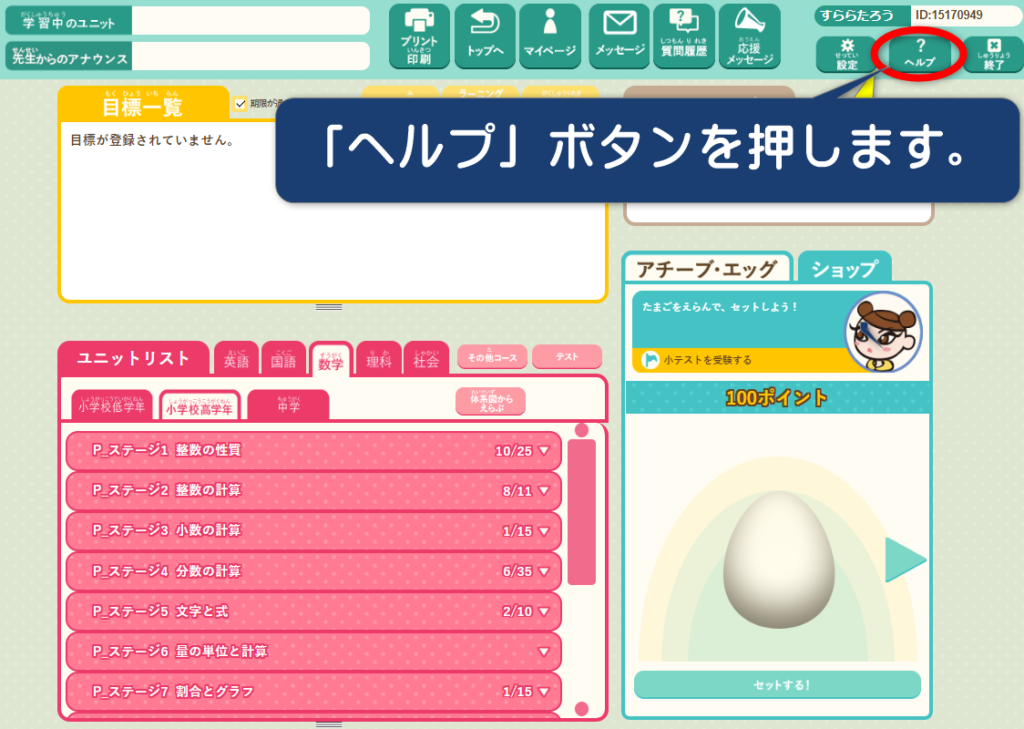

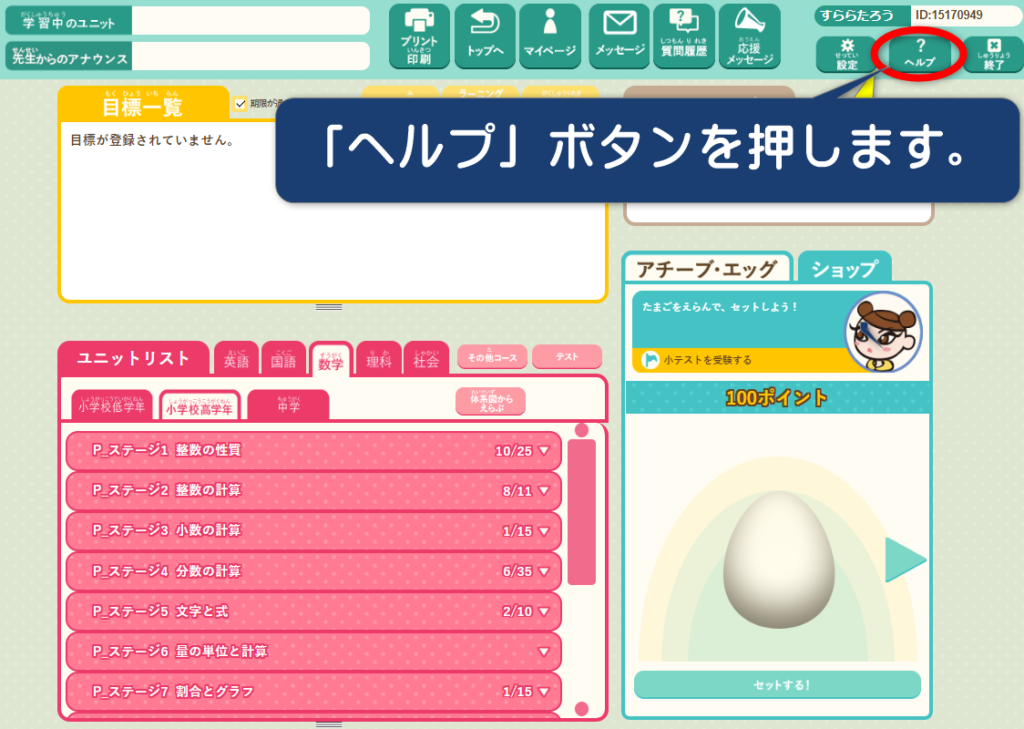

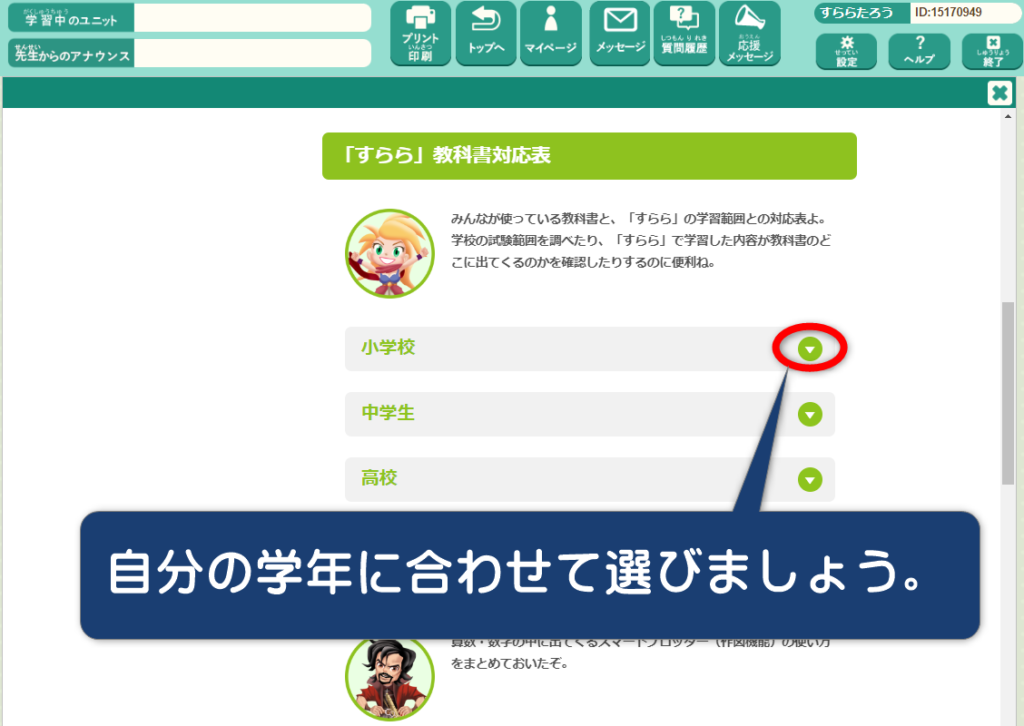

また、すららトップページの右上にある「ヘルプ」画面からもダウンロードが可能です。

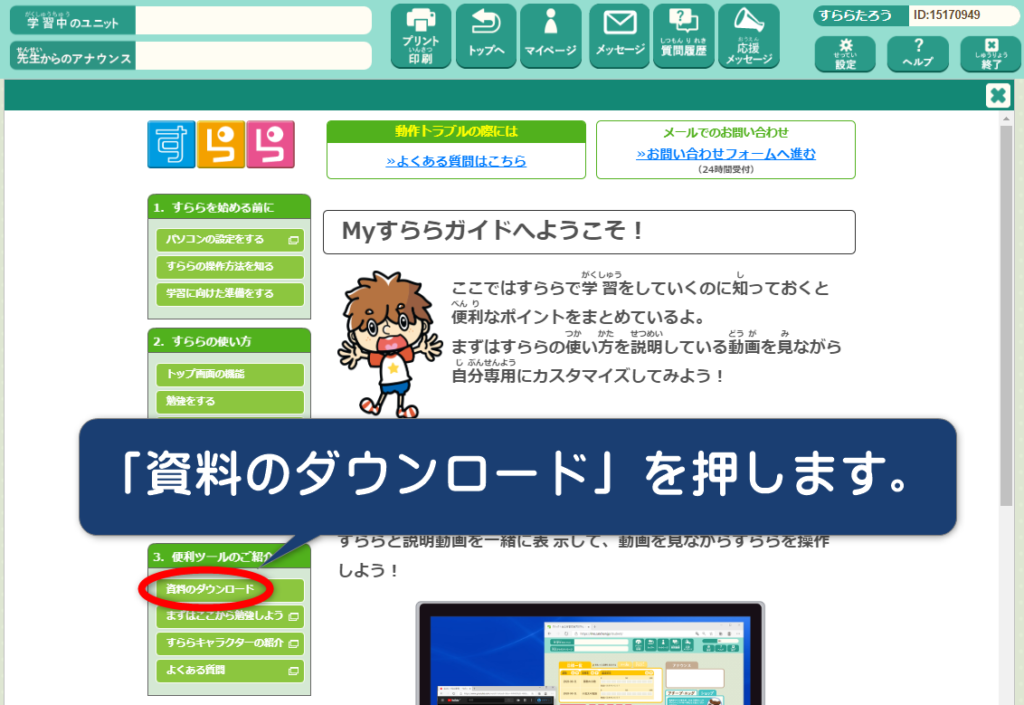

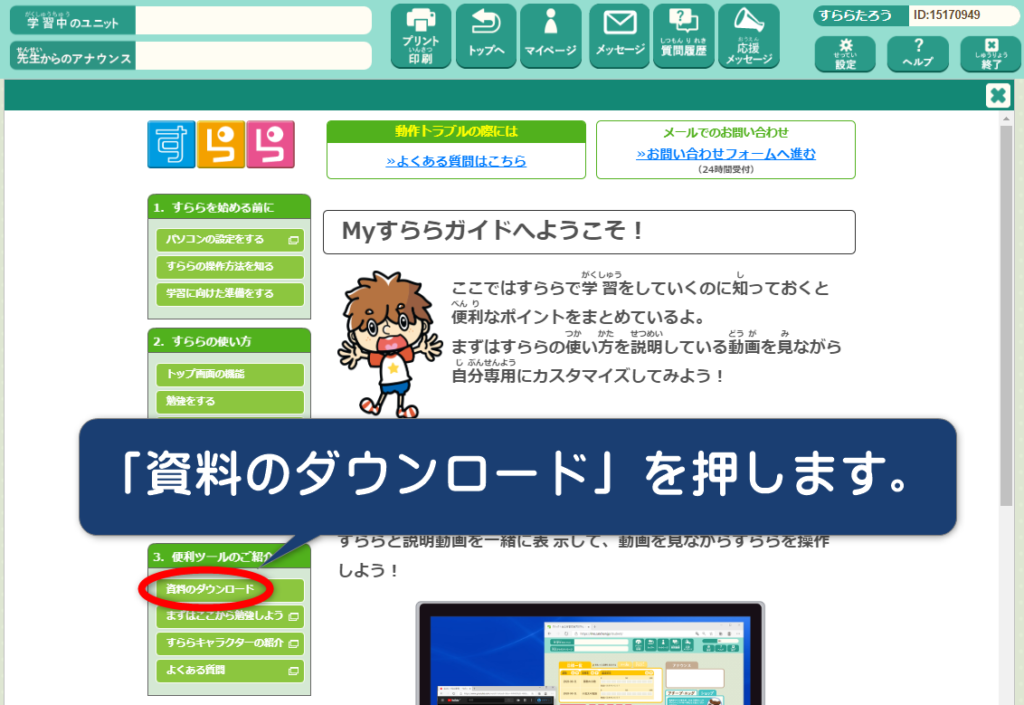

「ヘルプ」を開いたら、「資料のダウンロード」を選択しましょう。

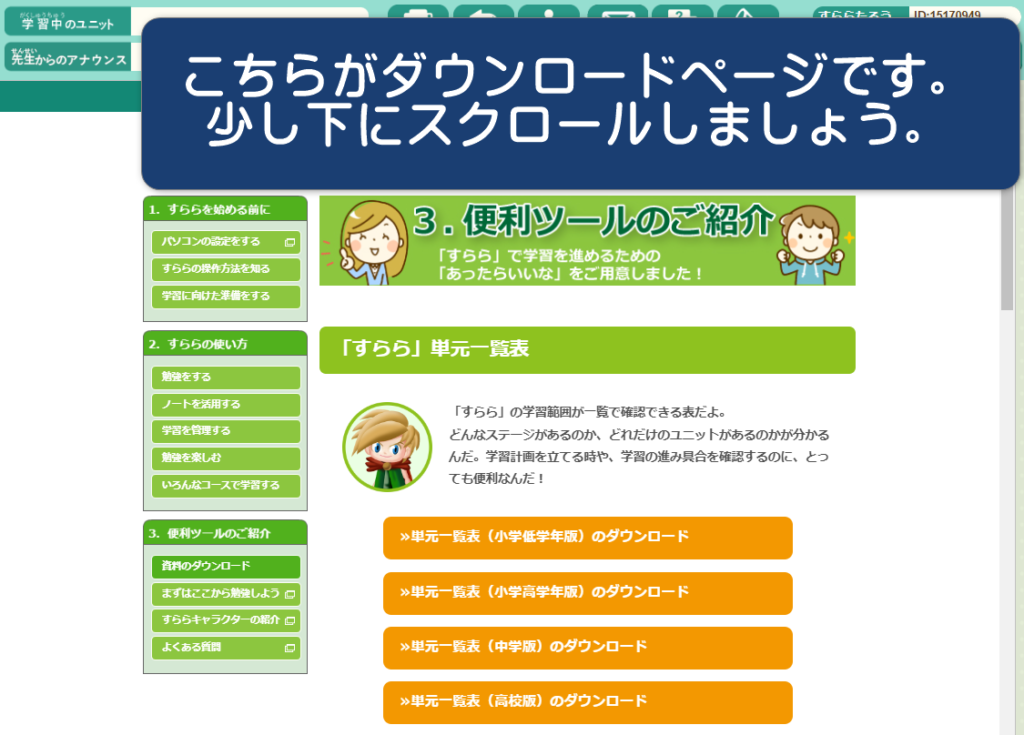

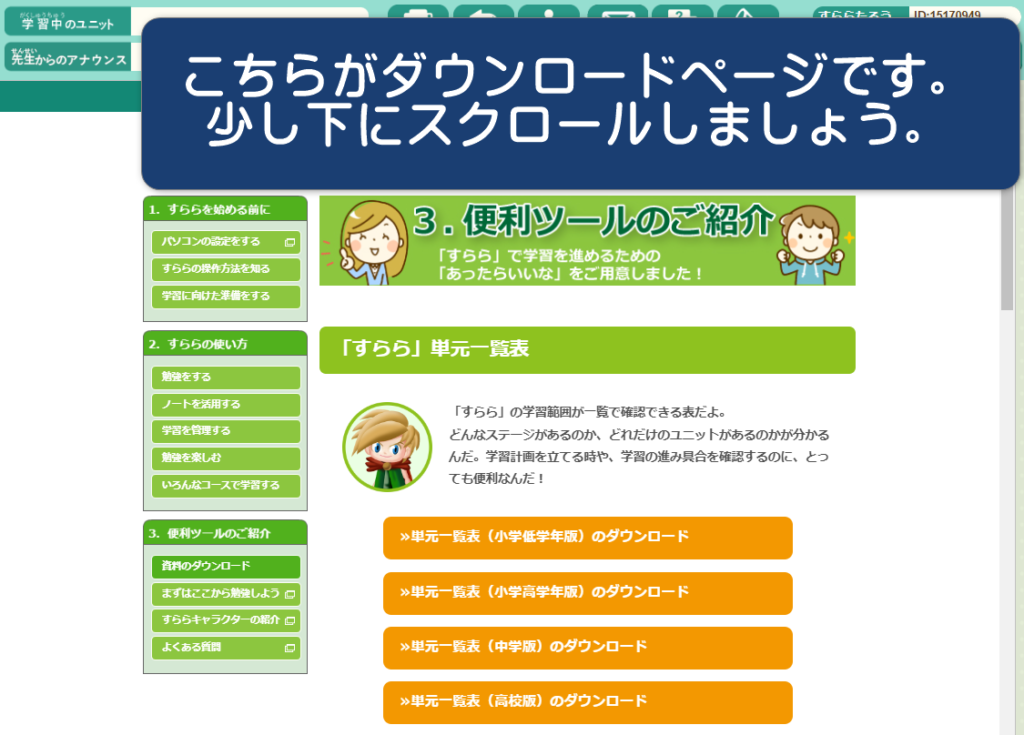

「教科書対応表」や「単元一覧表」のダウンロードページに進むことができます。今回は「教科書対応表」をダウンロードしたいので、少し下に画面をスクロールしましょう。

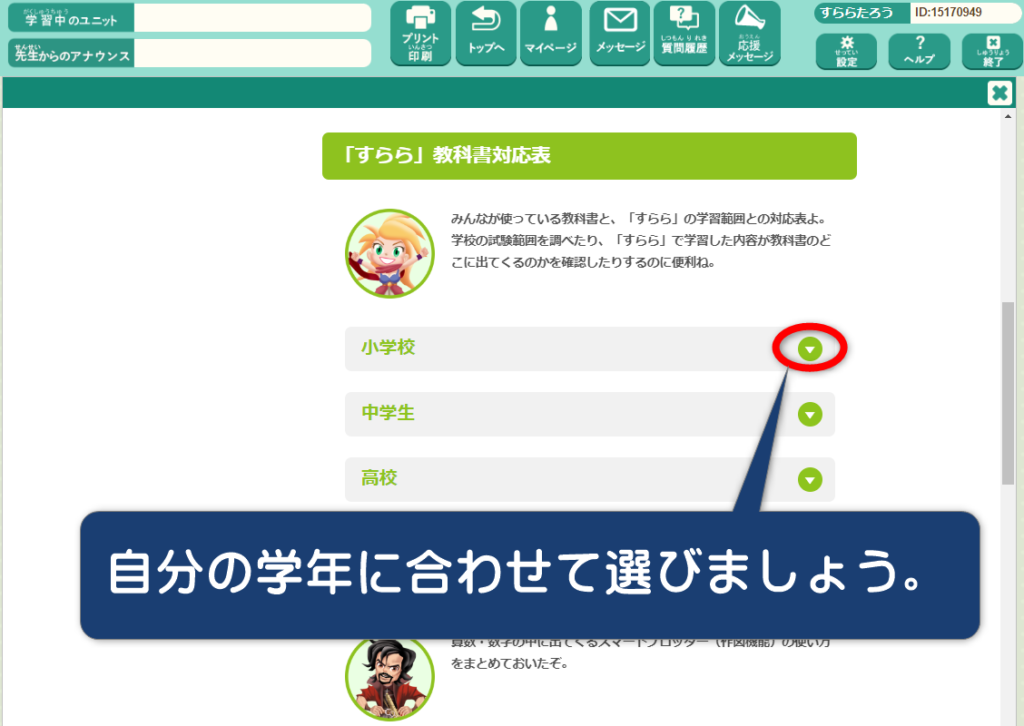

次に必要な「教科書対応表」を選んでダウンロードします。

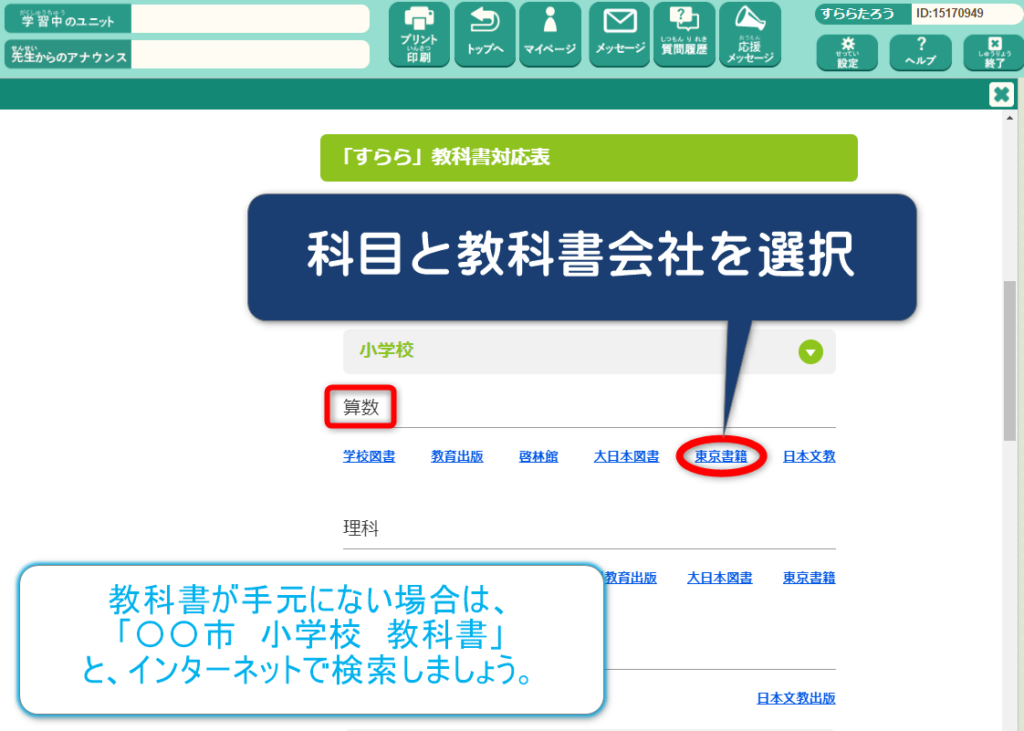

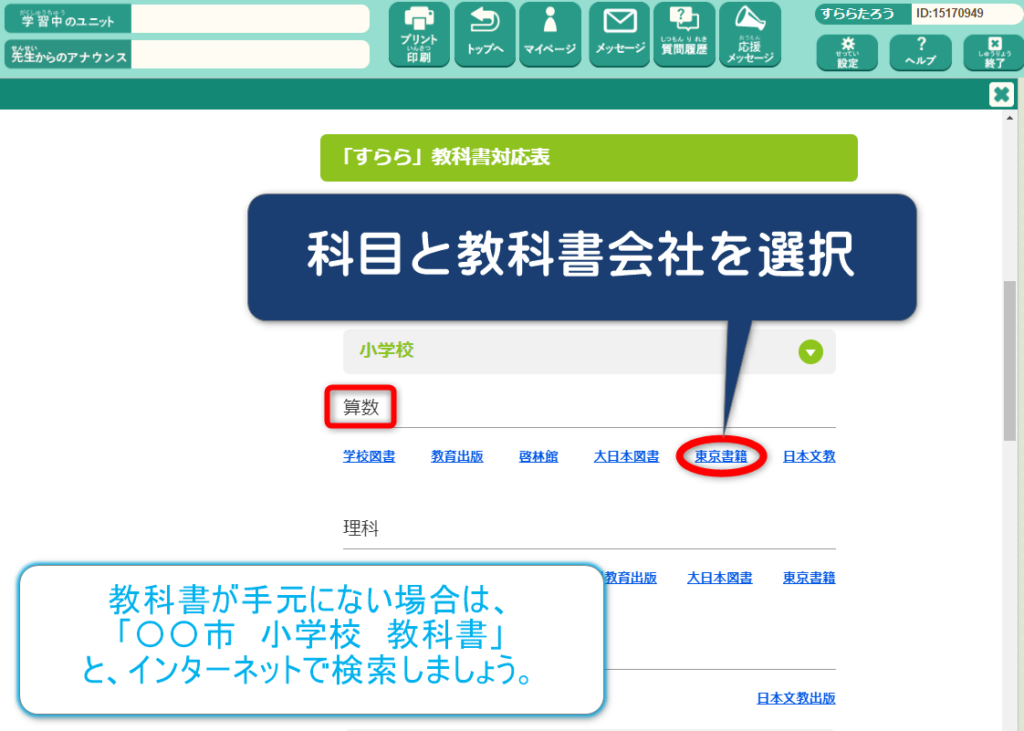

今回は例として、「算数(東京書籍)」の教科書対応表をダウンロードする流れを解説します。

学校区分の中から「小学校」を選ぶと、教科書会社の一覧が表示されるので、お持ちの教科書に記載されている会社名を確認して、一致するものを選びましょう。

教科書が手元にない場合は、インターネットで「〇〇市 小学校 教科書」と検索して調べることもできます。

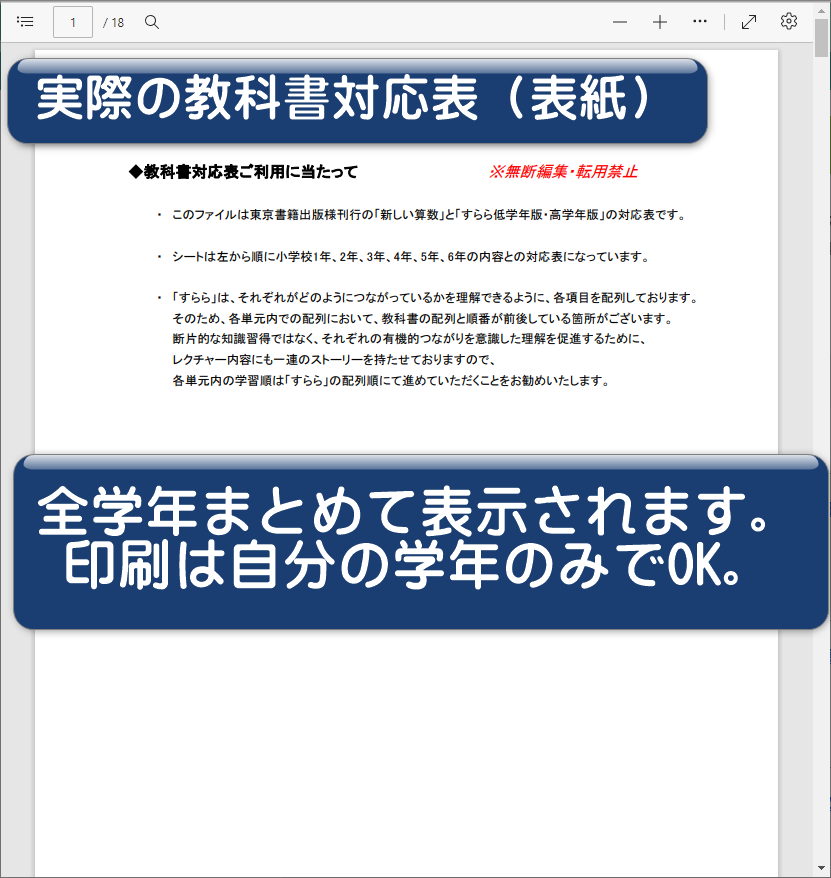

教科書会社を選択すると教科書対応表が画面上に表示されます。

そのまま画面上で確認しながら使用しても大丈夫ではありますが、できれば印刷して手元に置いておきましょう。

画面をスクロールしていくと各学年の対応表を確認することができます。対応表では教科書のページ数やタイトルに対する「すらら」の該当ユニットを確認することができます。

次の章では、実際に教科書対応表を使った学習の始め方を解説していきます。

実際にやってみよう

では実際に教科書対応表を見ながら学習を始めてみましょう。

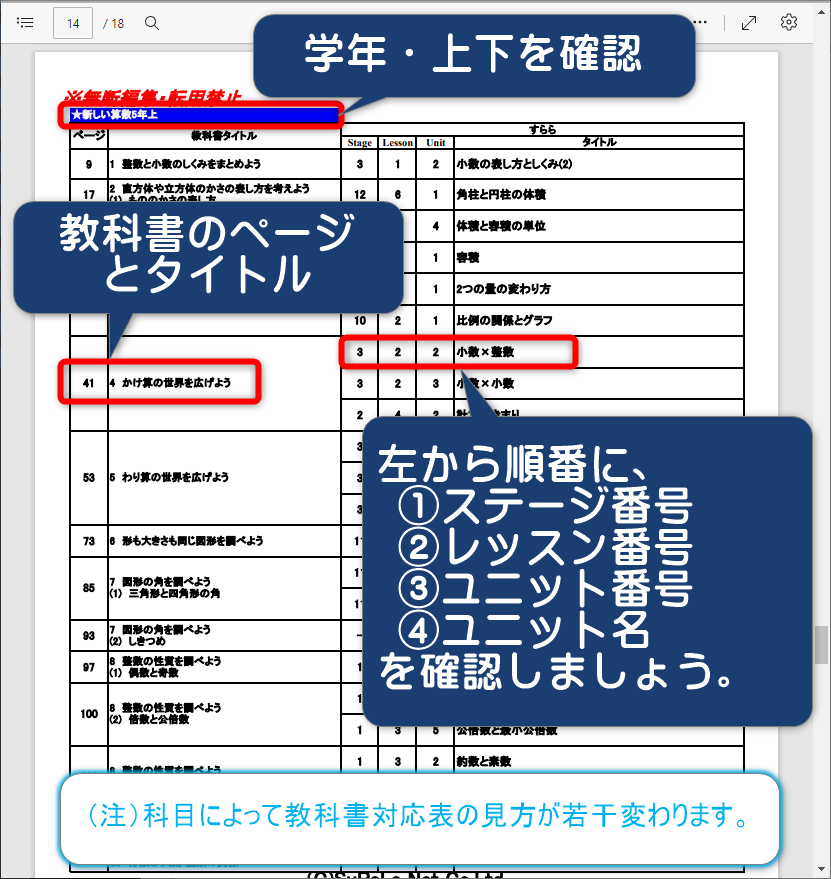

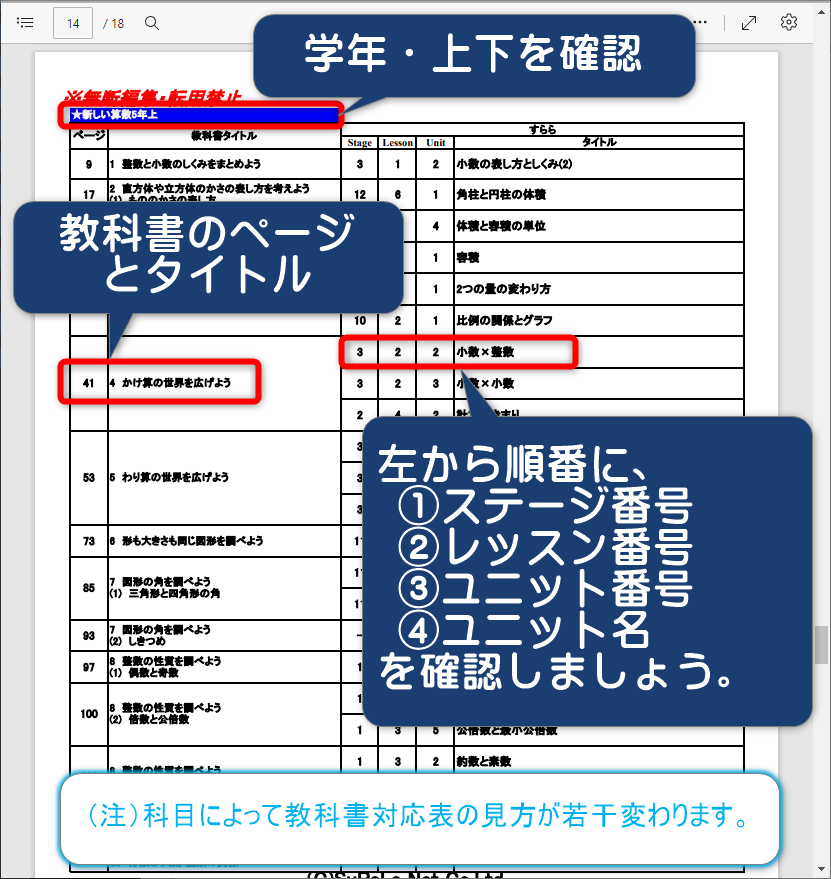

今回は例として、5年生の算数(上)「4章かけ算の世界を広げよう」を学校で取り組んでいて、その章をすららで学習したいときの確認方法を解説します。

下の画像が実際の対応表です。学年や教科書の上・下、教科書のページ数やタイトルを確認しましょう。

教科書タイトルの右側にすららでのステージ、レッスン、ユニット番号とユニットのタイトルが記載されています。

今回の例の場合は、「ステージ3レッスン2ユニット2小数×整数」をすららで学習していきます。

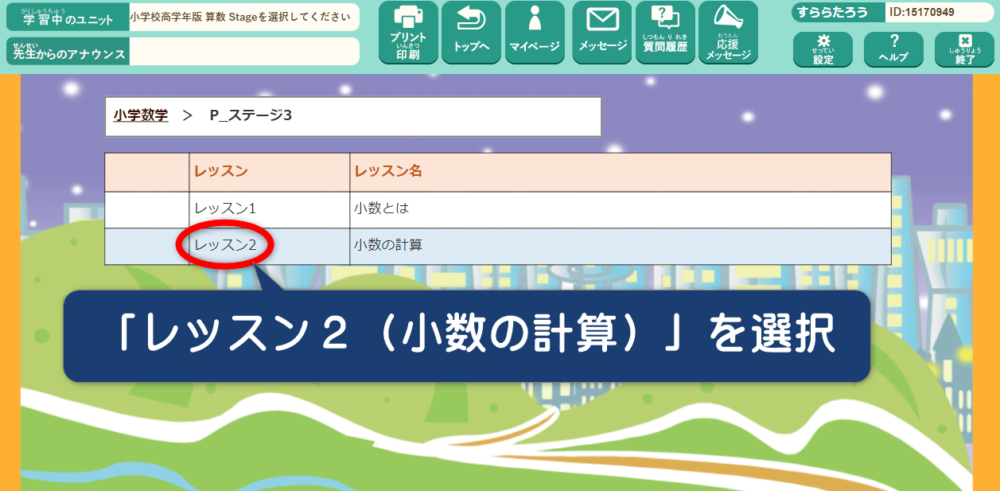

まずは「ステージ3」を選択。

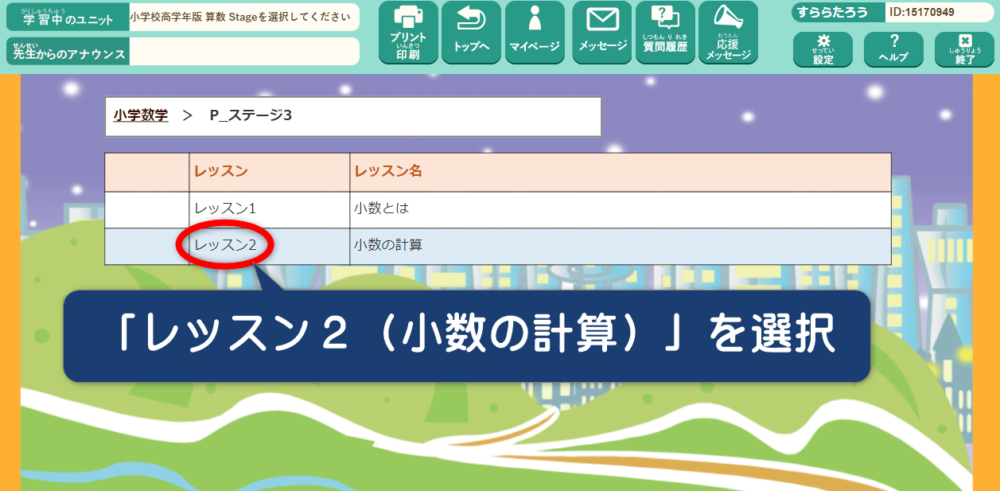

次に「レッスン2」を選択。

最後に「ユニット2小数×整数」を選択すれば学習スタートです。

ユニット2には「ユニット2-A」と「ユニット2-B」の2つのユニットがありますが、上から順番(A→Bの順番)に取り組んでいきましょう。

以上が教科書対応表を使ったすららでの学習方法になります。

始めは慣れないかもしれませんが、だんだんスムーズに選べるようになりますので、まずは少しずつ活用してみてくださいね。

最後に教科書対応表を使う際の注意点を解説していきます。

教科書対応表を使う際の注意点

教科書対応表を使う際の注意点ですが、「教科書対応表の順番に合わせすぎない」ことを意識しておくと良いです。

あくまですららは体系的に学べるように作られていて、「教科書に合わせるとしたらここを学ぶといいよ!」ということで教科書対応表が用意されています。

そのため、教科書対応表の順番通りに進めすぎると、すららの順番がばらばらになってしまう場合があります。

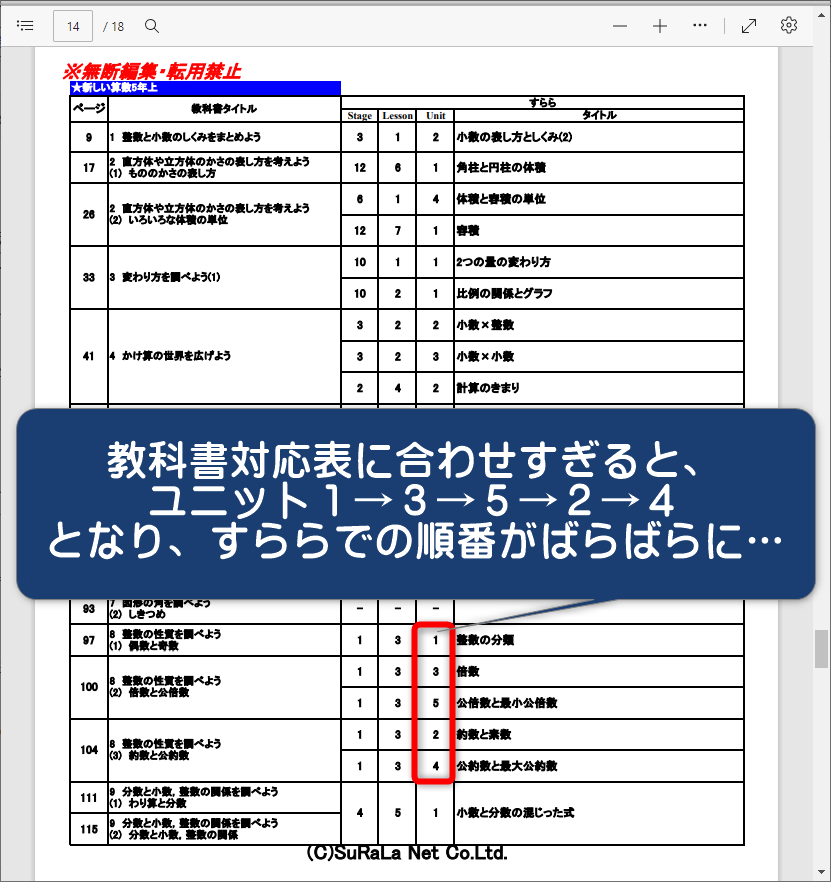

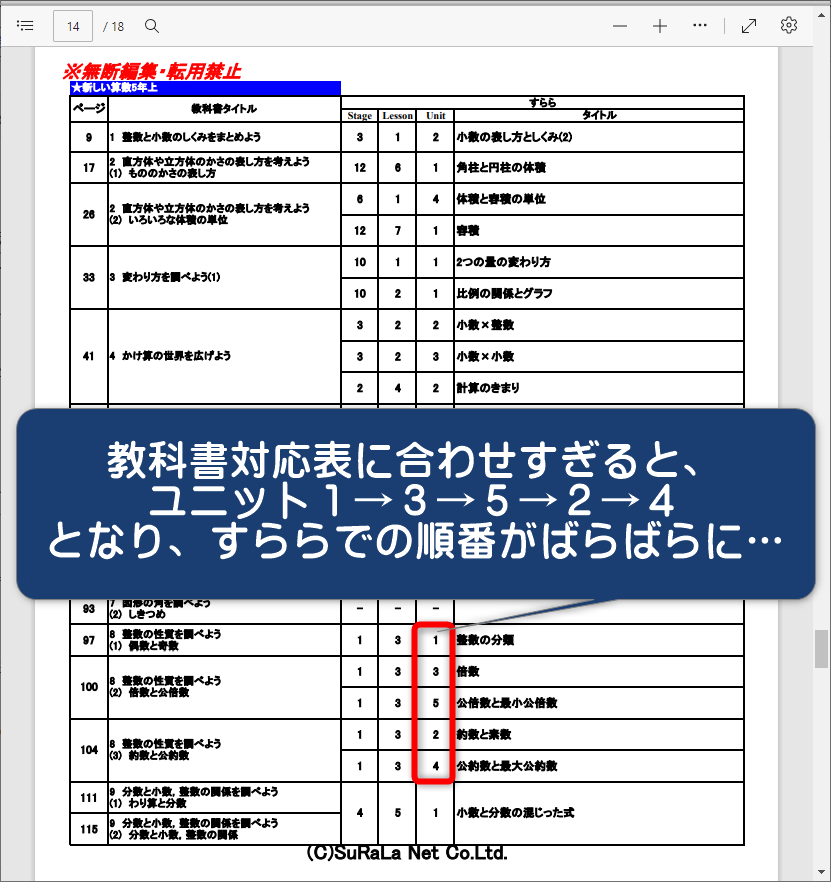

例えば、先ほどの教科書対応表に戻って、教科書の「8章整数の性質を調べよう」を見てみてください。

はじめは「ステージ1レッスン3ユニット1」と書いてありますが、その後は「ユニット3→5→2→4」とすららの順番がばらばらになっていることが分かります。

すららはレクチャーの中にもストーリーがあって、学習の始めに一つ前のユニットの復習から入ることが多いです。

そのため、教科書対応表の順番に合わせすぎると、「学んだことがないユニットの復習から始まってしまう」など、学習効果が薄れてしまう場合があります。

よって、今回のケースでは「ユニット1→2→…→5」と、すららの順番に合わせて学習する方が学びやすいです。

「最大公約数だけを学び直したい!」といったようにピンポイントで復習がしたい場合を除き、なるべくすららの順番に合わせて学習を進めていってくださいね。

「すらら」は、それぞれがどのようにつながっているかを理解できるように、各項目を配列しております。

そのため、各単元内での配列において、教科書の配列と順番が前後している箇所がございます。

断片的な知識習得ではなく、それぞれの有機的つながりを意識した理解を促進するために、レクチャー内容にも一連のストーリーを持たせておりますので、各単元内の学習順は「すらら」の配列順にて進めていただくことをお勧めいたします。

※教科書対応表の「教科書対応表ご利用に当たって」より抜粋

まとめ

今回は教科書対応表を使って、学校の授業に合わせてすららを進める方法を解説しました。

- 学校の授業に合わせた学習ができる

- 教科書対応表は印刷しておくと便利!

- 対応表の順番にこだわりすぎない

一般的な学年式の教材と比べると、学校の授業に合わせた学習をするのに少し手間と感じるかもしれません。

ただ、使い方に慣れてしまえば学校の予習も、少し前に習った授業の復習も、学年を跨いで遡ることも、自由自在に学ぶことができるのがすららの特徴です。

学校の授業に合わせて学びたい方は、この記事を見て少しずつ教科書対応表を使いこなしていってくださいね。

コメント